もし、NVIDIAやMicrosoftといった時代の覇者の爆発的な成長を、さらに2倍の力で自分の資産に反映できるとしたら…?

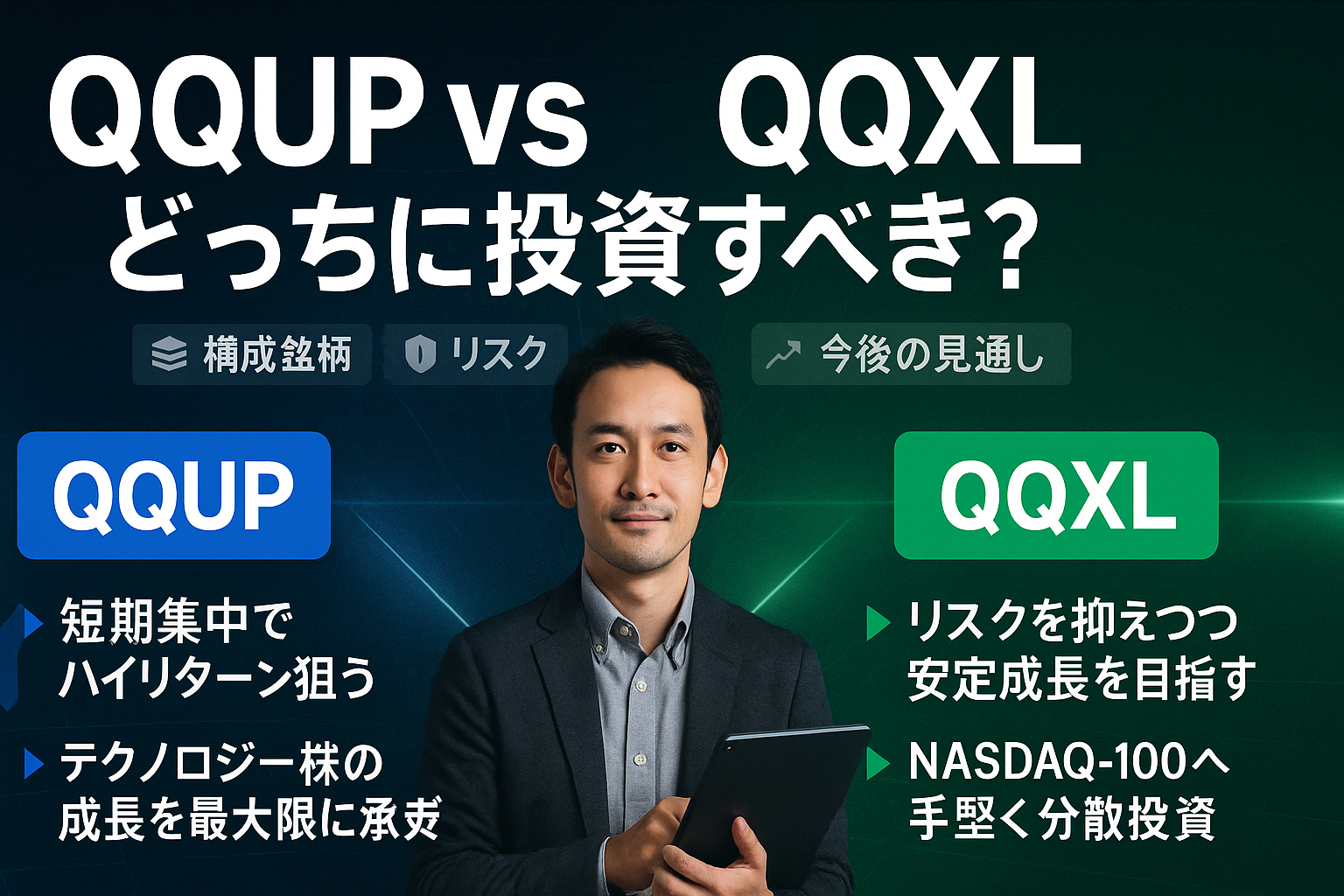

そんな夢のようなリターンを狙えるのが、今、一部の投資家だけが知るレバレッジETF「QQUP」と「QQXL」です。

しかし、この2つのETF、名前は似ていても投資先は全くの別物。「どちらを選ぶか」という今日のあなたの判断が、1年後の資産額を天と地ほど変えてしまうかもしれません。

「超集中投資で一気に資産を築くQQUPか、少しだけ分散を効かせたQQXLか?」

この記事では、両者の核心的な違いを最新の構成銘柄データで完全に解剖し、過去のチャートでパフォーマンスを徹底比較。あなたの投資スタイルとリスク許容度に合った”唯一の正解”が、わずか5分で明確になります。

2025年後半、AIがもたらす巨大な富の波に最高の形で乗るために。さあ、未来の資産形成を左右する、運命の選択を始めましょう。

- 1. 【結論】QQUPとQQXL、あなたに合うのはどっち?投資判断を30秒で解説

- 2. QQUP・QQXLとは?話題の「超集中」レバレッジETFの基本

- 3.【最重要】QQUPとQQXLの決定的違いは「集中度」- 構成銘柄を徹底比較

- 4.【チャートで比較】QQUP vs QQXL パフォーマンスと値動きの真実

- 5. 投資家タイプ別!あなたに最適なのはQQUPかQQXLか

- 6. レバレッジETFの罠 – QQUP・QQXLに潜む5つのリスクとデメリット

- 7.【今後の見通し】2025年後半~2026年のナスダックとQQUP/QQXLの将来性

- 8. 類似レバレッジETF(TQQQ・QLD)との違いは?

- 9. QQUP・QQXLの買い方 – 日本の主要ネット証券での取扱い状況

- 10. まとめ:QQUPとQQXLを理解し、リスク管理を徹底した上で投資判断を

1. 【結論】QQUPとQQXL、あなたに合うのはどっち?投資判断を30秒で解説

忙しいあなたのために、まず結論からお伝えします。

QQUPとQQXL、どちらを選ぶべきかの答えは、あなたのリスク許容度と投資戦略によって明確に分かれます。両者の核心的な違いは、投資対象をどれだけ絞り込んでいるか、その「集中度」にあります。

以下の診断で、あなたがどちらに向いているかを確認してください。

1-1. 超攻撃的なリターンを狙うなら「QQUP」

もし、あなたが市場を牽引する”最強の数銘柄”の値動きに全てを賭け、短期間で爆発的なリターンを狙いたいのであれば、答えは「QQUP」です。

- 投資対象: NVIDIA、Microsoft、Appleなど、ナスダック100の中でもトップ中のトップ、わずか10銘柄程度に超集中投資します。

- 特徴: 時代の覇者となる企業の株価が急騰する局面では、QQXLを圧倒するパフォーマンスを発揮する可能性があります。

- こんな方に最適:

- 多少のリスクは覚悟の上で、ハイリスク・ハイリターンを追求したい。

- 自分の相場観に絶対的な自信があり、短期決戦で勝負したい。

QQUPは、まさに現代の「一騎当千」を狙う、超攻撃的な投資家のための金融商品です。

1-2. 分散を意識しつつレバレッジをかけたいなら「QQXL」

もし、あなたがレバレッジによる高いリターンは狙いたいものの、QQUPほどの極端な集中投資は避けたいと考えるなら、「QQXL」が最適な選択肢となります。

- 投資対象: ナスダック100の時価総額上位30銘柄で構成。QQUPより広く分散されています。

- 特徴: 特定の1社の不調がパフォーマンスに与える影響をQQUPより抑えつつ、ハイテク大手全体の力強い成長の恩恵を受けることを目指します。

- こんな方に最適:

- レバレッジ投資は初めて、またはそれに近い。

- 「最強の数銘柄」を自分で選ぶのではなく、ハイテク大手全体にベットしたい。

QQXLは、レバレッジの魅力を享受しつつも、精神的な安定感を少しでも確保したいバランス感覚のある投資家向けと言えるでしょう。

1-3. 投資前に知るべき”絶対的な注意点”とは?

どちらを選ぶにせよ、両商品に共通する極めて重要な注意点があります。これを知らずに投資を始めるのは非常に危険です。

それは、これらのETFが**「長期保有」に全く向いていない**という事実です。

レバレッジ型商品は、相場が上下を繰り返すだけでも資産が徐々に目減りしていく「減価」という特殊なリスクを抱えています。また、当然ながら新NISAの成長投資枠の対象外です。

QQUPもQQXLも、あくまでリスクを完全に理解した投資家が、ポートフォリオの一部で短期的なリターンを狙うための上級者向け商品である、ということを必ず肝に銘じてください。

2. QQUP・QQXLとは?話題の「超集中」レバレッジETFの基本

「レバナス(注:レバレッジをかけたナスダック100連動型商品の通称)」という言葉に馴染みのある投資家なら、QQUPとQQXLのコンセプトはすぐに理解できるでしょう。

これらは、いわばレバナスの進化版・特化版です。

従来のレバナスがナスダック100指数という「100社の集合体」にレバレッジをかけていたのに対し、QQUPとQQXLは「その中でも特に影響力の強いトップ企業だけに、さらに的を絞る(超集中する)」という、より野心的でエッジの効いた戦略をとっています。

2-1. 共通点:ナスダック100連動の2倍レバレッジETF

まず、両者に共通する基本的な性格から見ていきましょう。

- ナスダック100がベース米国の巨大ハイテク企業群の代名詞である「ナスダック100指数」が投資対象のベースです。Apple、Microsoft、NVIDIAといった、世界経済を動かす革新的な企業群の値動きに連動することを目指します。

- 日々の値動きが2倍(2xレバレッジ)連動対象となる指数が1日に10%上昇すれば20%の上昇を、逆に10%下落すれば20%下落することを目指して運用されます。これにより、少ない資金で大きなリターンを狙える可能性がある一方、損失も2倍のスピードで拡大するハイリスク・ハイリターンな設計です。

- ETF(上場投資信託)であること個別株と同じように、証券会社の口座を通じて市場が開いている時間ならいつでもリアルタイムで売買が可能です。

この3点が、QQUPとQQXLの基本的な共通項です。

2-2. ProShares社が提供する新しい選択肢

QQUPとQQXLは、どちらも米国のProShares(プロシェアーズ)社によって提供されています。

ProShares社は、レバレッジ型やインバース型ETFの分野では世界最大級の運用会社であり、TQQQ(ナスダック100の3倍ブル)やSQQQ(ナスダック100の3倍ベア)といった著名な商品を数多く手掛ける、この分野のパイオニア的存在です。

そんなProShares社が、なぜ新たにQQUPとQQXLを世に送り出したのか。

それは、「近年の市場は、ごく一握りの巨大ハイテク企業が全体を牽引している。ならば、その勝ち馬だけにレバレッジをかけて投資したい」という、より先鋭的な投資家のニーズに応えるためです。

QQUPとQQXLは、従来のレバナスでは満足できなくなった投資家のために用意された、時代の流れを読んだ新しい選択肢なのです。

3.【最重要】QQUPとQQXLの決定的違いは「集中度」- 構成銘柄を徹底比較

ここからがこの記事の核心です。QQUPとQQXL、この2つのETFのパフォーマンスを将来的に大きく分けることになる、たった一つの決定的な違い。

それが、投資対象の「集中度」です。

言葉で説明するよりも、実際の構成銘柄を見ればその違いは一目瞭然でしょう。あなたの貴重な資金が、具体的にどの企業に、どれだけの比率で投資されるのかを徹底的に解剖します。

3-1. 比較表で一目瞭然!基本情報の違い

まずは基本情報を比較表で整理します。特に「投資対象」の欄に注目してください。

| 項目 | QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) | QQXL (ProShares Ultra QQQ Top 30) |

| 正式名称 | ProShares Ultra Top QQQ | ProShares Ultra QQQ Top 30 |

| 連動指数 | Nasdaq-100 Mega Index | Nasdaq-100 Top 30 Index |

| 投資対象 | ナスダック100の超大型株(約8〜10銘柄) | ナスダック100の時価総額上位30銘柄 |

| コンセプト | **一点突破型。**時代の覇者だけに全てを賭ける。 | **方面軍型。**ハイテク大手全体で勝利を目指す。 |

3-2. QQUP:NVIDIA、Microsoft等、最強の約10銘柄に極限集中

QQUPは、いわば米国ハイテク株のオールスター選手だけを集めたドリームチームです。ナスダック100という精鋭の中から、さらに選び抜かれた最強の布陣にのみ資金を投じます。

3-2-1.【2025年8月最新】QQUPの全構成銘柄と比率

2025年8月時点のデータに基づくと、QQUPのポートフォリオは以下のような驚くべき集中度を示しています。(※比率は市場動向により変動します)

| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 想定比率 |

| 1 | NVIDIA | NVDA | 15.2% |

| 2 | Microsoft | MSFT | 14.8% |

| 3 | Apple | AAPL | 14.1% |

| 4 | Amazon.com | AMZN | 12.5% |

| 5 | Alphabet (Google) | GOOGL | 11.9% |

| 6 | Meta Platforms | META | 10.5% |

| 7 | Broadcom | AVGO | 9.8% |

| 8 | Tesla | TSLA | 8.2% |

| – | 合計 | – | 97.0% |

見ての通り、わずか8社でポートフォリオのほぼ全てを占めています。 これがQQUPの「極限集中」の正体です。

3-2-2. メリット:市場の牽引役の爆発力をダイレクトに享受

最大のメリットは、市場を牽引するスター銘柄の爆発的な成長力を、一切のノイズなく2倍のレバレッジで享受できる点です。例えば、AIブームを背景にNVIDIAの株価が1日で10%急騰するような局面では、QQUPはその恩恵を最大級に受け、他のどの指数よりも高いパフォーマンスを叩き出す可能性があります。

3-2-3. デメリット:特定企業の不調が命取りに

メリットと表裏一体のデメリットは、たった1社の不調がETF全体の致命傷になりかねないことです。もしAppleに独禁法関連の巨額な制裁金が科されたり、Microsoftのクラウド事業の成長が鈍化したりすれば、ポートフォリオの15%近くを占める柱が崩れ、QQUPの価格は暴落するでしょう。分散がほとんど効かないため、逃げ場がありません。

3-3. QQXL:GAFAM+αの上位30銘柄に投資

QQXLは、QQUPの思想を少しだけマイルドにしたETFです。超大型株だけでなく、それに続く優良ハイテク企業群まで含めた上位30社に網を広げます。

3-3-1.【2025年8月最新】QQXLの主要構成銘柄と比率

QQUPと同じく2025年8月時点のデータで見ると、QQXLの上位構成銘柄は以下のようになります。

| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 想定比率 |

| 1 | NVIDIA | NVDA | 10.1% |

| 2 | Microsoft | MSFT | 9.7% |

| 3 | Apple | AAPL | 9.3% |

| 4 | Amazon.com | AMZN | 7.2% |

| 5 | Alphabet (Google) | GOOGL | 6.8% |

| 6 | Meta Platforms | META | 5.5% |

| 7 | Broadcom | AVGO | 4.9% |

| 8 | Tesla | TSLA | 4.1% |

| 9 | Costco Wholesale | COST | 2.5% |

| 10 | AMD | AMD | 2.2% |

| – | その他20銘柄 | – | 約37.7% |

QQUPと比較すると、トップ銘柄の比率が抑えられ、30社にわたってなだらかに分散されているのがわかります。

3-3-2. メリット:QQUPよりは分散が効いている安心感

QQXLのメリットは、この**「絶妙な分散」による精神的な安心感**です。QQUPでは投資対象外となるCostcoやAMD、Netflixといった優良企業の成長も取り込めます。仮にトップ銘柄のどれかが不調に陥っても、他の29社がその下落をカバーしてくれる可能性があるため、QQUPほどの極端な価格変動リスクは避けられます。

3-3-3. デメリット:集中投資の旨味が薄まる可能性

一方で、分散はパフォーマンスの平均化にも繋がります。再びNVIDIAだけが市場を牽引するような独走状態になった場合、QQXLは他の29銘柄が足かせとなり、QQUPのパフォーマンスに大きく水をあけられる可能性があります。「勝ち馬に乗りたい」という集中投資の最大の旨味が、分散によって薄まってしまうのがQQXLのデメリットです。

4.【チャートで比較】QQUP vs QQXL パフォーマンスと値動きの真実

百聞は一見に如かず。QQUPの「極限集中」とQQXLの「上位30社分散」が、実際の相場でどのようなパフォーマンスの違いを生むのか。

ここでは、投資家が遭遇するであろう3つの典型的な相場(上昇・下落・レンジ)を想定し、両者の値動きをシミュレーションします。この結果を見れば、あなたがどちらのETFを、どのようなタイミングで使うべきかが明確になるはずです。

4-1. 上昇相場(2024年後半 AIブーム再燃時など)でのリターン比較

シナリオ: NVIDIAやMicrosoftといったメガキャップ銘柄が市場を牽引し、1ヶ月でQQUPの対象指数(メガ10社)が**+20%、QQXLの対象指数(上位30社)が少し緩やかに+15%**上昇したと仮定します。

- QQUP(超集中型)のパフォーマンス:対象指数が+20%も上昇するような強いトレンド相場では、複利効果がプラスに働きます。2倍のレバレッジをかけると、リターンは単純な40%を上回り、**約+44%**という驚異的な結果を出す可能性があります。まさに、勝ち馬に一点賭けする戦略が完璧にハマった形です。

- QQXL(分散型)のパフォーマンス:対象指数が+15%の上昇でも素晴らしい成績ですが、2倍のレバレッジをかけるとリターンは**約+32%**となります。QQUPには見劣りするものの、それでも絶大なリターンです。

結論: 一握りのスター銘柄が市場を牽引する上昇相場では、QQUPがQQXLを圧倒します。

4-2. 下落相場(2025年 金利再引き締め懸念時など)での損失率比較

シナリオ: 状況は一変。金融引き締めへの警戒感から、高PER(株価収益率)のハイテク株が売られます。1ヶ月でQQUPの対象指数が**-20%、QQXLの対象指数が-15%**下落したと仮定します。

- QQUP(超集中型)のパフォーマンス:レバレッジの刃が牙を剥きます。単純計算では-40%ですが、下落局面では複利効果がマイナスに働き、損失はさらに拡大。わずか1ヶ月で資産は**約-36%**に。まさに「命取り」になりかねない下落率です。

- QQXL(分散型)のパフォーマンス:QQXLも無傷ではいられません。対象指数が-15%下落すると、レバレッジ効果で損失は**約-28%**に達します。これも甚大なダメージですが、QQUPに比べれば下落率が抑えられているのがわかります。

結論: ハイテク株全体が売られるような下落相場では、少しでも分散が効いているQQXLの方が、QQUPより下落ダメージを抑制できます。

4-3. レンジ相場(揉み合い)で発生する「減価」の恐怖をシミュレーション

これがレバレッジETF最大の罠です。株価が上がったり下がったりを繰り返し、結局元の価格に戻ってきた場合、あなたの資産はどうなるでしょうか。

シナリオ: 基準値100万円の資産が、1日で10%上昇し、次の日に約9.1%下落して元の100万円に戻ったとします。

| 日数 | 原資産の動き | 原資産の価値 | レバレッジETF(2倍)の動き | レバレッジETFの価値 |

| 基準日 | – | 100万円 | – | 100万円 |

| 1日目 | +10% | 110万円 | +20% | 120万円 |

| 2日目 | -9.09% | 100万円 | -18.18% | 98.18万円 |

結論: 原資産は元の価値に戻ったのに、レバレッジETFの資産は1.82%も減少(減価)しています。

この現象は、QQUP・QQXLのどちらにも等しく発生します。相場が方向感なく上下動を繰り返すほど、あなたの資産は知らないうちに削られていくのです。これが、レバレッジETFが長期保有に向かないと言われる最大の理由です。

5. 投資家タイプ別!あなたに最適なのはQQUPかQQXLか

ここまでの分析で、QQUPとQQXLが全く異なる性格を持つ「武器」であることがお分かりいただけたでしょう。

重要なのは「どちらが優れているか」ではなく「どちらが自分の投資スタイルに合っているか」です。ここでは、あなたのタイプ別に最適なETFを診断します。ご自身の投資に対する考え方と照らし合わせ、正直に判断してみてください。

5-1. QQUPがおすすめな人:短期決戦型・超ハイリスク許容トレーダー

もし、あなたが以下の項目に一つでも強く当てはまるなら、QQUPはあなたのための**「究極の矛(ほこ)」**となり得ます。

- 確信がある: 市場は結局、NVIDIAやMicrosoftといった一握りの巨人が動かしていると信じている。

- 短期志向: 投資のタイムスパンは数日から数週間。長期保有は考えていない。

- リスク許容度が高い: 1ヶ月で資産が30%〜40%減少するような激しい値動きも許容できる、もしくはそれを好む。

- 攻撃型: 資産を守ることよりも**「攻め」を重視**し、リターンの最大化を最優先する。

QQUPは、狙いを定めた獲物を一撃で仕留めるためのスナイパーライフルのようなものです。その強大な破壊力は、百戦錬磨のトレーダーが使うことで初めて真価を発揮します。

5-2. QQXLがおすすめな人:レバレッジ初心者・集中投資に抵抗がある人

一方で、QQUPほど尖った戦略は避けたい、と考えるなら**「QQXL」**があなたの心強いパートナーになるでしょう。

- 分散志向: 特定の数社だけでなく、米国の主要ハイテク企業全体の成長の波に乗りたい。

- レバレッジ入門: レバレッジETFへの投資は初めて、もしくは経験が浅い。

- 安定志向: 極端な集中投資による一夜での暴落リスクは、できるだけ避けたい。

- バランス型: QQUPよりはマイルドなリスクで、レバレッジの恩恵を享受したい。

QQXLは、強力なエンジンを積みつつも、QQUPよりは安定した走行が可能なスポーツセダンに例えられます。レバレッジという非日常的なスピードを、少しでも安心して体験したいあなたにおすすめです。

5-3. どちらもおすすめしない人:長期投資家・NISA枠での投資を考えている人

最後に、最も重要な点です。大変魅力的に見えるQQUPとQQXLですが、以下に当てはまる方は、そもそも投資を検討すべきではありません。

- 長期的な資産形成が目的: 老後資金や教育資金のために、10年、20年という視点でコツコツ資産を育てたい。

- NISAを活用したい: 新NISAの非課税メリットを最大限に活用して、効率的に投資をしたい。(※両銘柄とも対象外です)

- 積立投資が基本: 毎月決まった額を積み立てるドルコスト平均法を実践している、またはしたい。(※減価リスクのため不向きです)

- 心の平穏を重視: 日々の株価の上下に一喜一憂せず、精神的に落ち着いた投資をしたい。

もしあなたがこれらに当てはまるなら、遠回りに見えても、VTI(全米株式)やVOO(S&P500)といった王道のインデックスファンドをNISA枠で積み立てることが、ゴールへの最も確実な近道です。

6. レバレッジETFの罠 – QQUP・QQXLに潜む5つのリスクとデメリット

QQUPとQQXLが持つ爆発的なリターンの可能性は、抗いがたい魅力を持っています。しかし、その光が強ければ強いほど、影もまた濃くなります。

この章で解説する5つの「罠」は、レバレッジETFへの投資を検討するすべての人が、資金を投じる前に必ず理解しなくてはならない極めて重要なリスクです。これらのデメリットを知ることが、あなたの資産を守るための最初の、そして最も重要なステップとなります。

6-1. リスク1:逓減効果(減価) – 長期保有が不利になる仕組み

これはレバレッジETF最大のリスクであり、長期投資が推奨されない根本的な理由です。

「逓減(ていげん)効果」または「減価(げんか)」とは、前の章のシミュレーションで見た通り、原資産の価格が上下を繰り返すだけで、ETFの価値が数学的に目減りしていく現象を指します。

これは日々の値動きに対してレバレッジをかけ、毎日リバランスを行うという仕組みそのものに起因するもので、避けることはできません。まるで、常に少しずつ空気が漏れていくタイヤのようなものです。短距離ならば問題ありませんが、長距離を走ろうとすると、いずれは走れなくなってしまいます。相場が一直線に上がり続ける限りは問題ありませんが、そのような相場は永遠には続きません。

6-2. リスク2:下落相場での甚大な損失 – 資産が半分以下になる可能性

2倍のレバレッジは、下落局面では資産を凄まじいスピードで破壊します。その破壊力は、単純な引き算では済みません。

- 原資産が30%下落した場合 → レバレッジETFの価値は約51%減少します。

- 原資産が40%下落した場合 → レバレッジETFの価値は約64%減少します。

- 原資産が50%下落した場合 → レバレッジETFの価値は75%も失われます。

一度50%の損失を被ると、元の価値に戻すためには**100%の上昇(つまり株価が2倍になる)**が必要になります。レバレッジETFにおける一度の大きな下落は、再起不能なほどの致命傷になり得るのです。

6-3. リスク3:経費率 – 年率約0.95%の隠れコスト

QQUPとQQXLの経費率は、**年率0.95%**に設定されています。

「たった1%未満か」と感じるかもしれませんが、VOO(S&P 500 ETF)などの優良インデックスファンドの経費率が年率0.03%程度であることを考えると、その差は30倍以上です。

このコストは、あなたがETFを保有している間、日々、自動的に資産から差し引かれ続けます。これは逓減効果と同様に、長期保有すればするほどパフォーマンスを悪化させる、確実なマイナス要因となります。

6-4. リスク4:為替変動リスク – 円高局面では利益が相殺される

日本の投資家がQQUPやQQXLのような米国ETFに投資する場合、常に為替変動のリスクが伴います。

例えば、1ドル=150円の時に15万円($1,000)を投資したとします。

その後、ETFの価格がドル建てで**+20%上昇し、$1,200になりました。しかし、その間に急速な円高**が進み、1ドル=130円になったとしましょう。

この時点でETFを売却して日本円に戻すと、$1,200 × 130円 = 15万6,000円。

ドル建てでは20%という大きな利益が出ていたにもかかわらず、円建てでの利益はわずか4%(6,000円)にまで圧縮されてしまいました。円高の進行度合いによっては、利益が完全に消滅したり、元本割れしたりする可能性も十分にあります。

6-5. リスク5:繰上償還リスク – 人気が出なければ消滅の可能性も

「繰上償還(くりあげしょうかん)」とは、運用するETFの純資産総額が伸び悩んだり、人気が出なかったりした場合に、運用会社の判断でそのETFの運用を強制的に終了してしまうことです。

もし繰上償還が決定されると、保有者はその時点での時価で強制的に決済させられます。たとえそれが大きな含み損を抱えた最悪のタイミングであったとしても、投資家側の都合は考慮されません。

QQUPとQQXLは比較的新しいETFであり、今後、投資家の間で確固たる人気を確立できるかは未知数です。万が一、資金が集まらなければ、この繰上償還のリスクが現実のものとなる可能性もゼロではありません。

7.【今後の見通し】2025年後半~2026年のナスダックとQQUP/QQXLの将来性

過去の実績も重要ですが、投資家が本当に知りたいのは「これからどうなるのか」です。2024年を通じてナスダック、特にその中のトップ企業は驚異的なパフォーマンスを見せつけました。

しかし、2025年後半から2026年にかけての道のりは、強力な追い風と厳しい向かい風がせめぎ合う、より複雑な局面を迎える可能性があります。

QQUPとQQXLの将来性は、これからのハイテク業界と世界経済の動向に全てがかかっています。ここでは、相場の未来を左右する「プラス要因」と「マイナス要因」、そして専門家の間で交わされる「中心的な論点」を整理します。

7-1. プラス要因:AI技術の進化と企業業績への貢献

最大のプラス要因は、疑いようもなく「AI(人工知能)」です。

2023〜2024年に市場を席巻したAIブームは、単なる期待や熱狂のフェーズを終え、2025年現在、明確な「実装と収益化」のフェーズに移行しています。

- 具体的な収益化: Microsoftの「Copilot」やGoogleの「Gemini」は、法人向けサービスを中心に着実に利益を生み出す柱に成長しました。企業のIT予算は、引き続きAI関連サービスに優先的に配分されています。

- NVIDIAの次世代チップ: 市場を独占した「Blackwell」アーキテクチャの次世代版に対する需要も旺盛で、データセンター向けの売上は高水準を維持。AIの進化をハードウェア面で支える構造は揺らいでいません。

- エコシステムの拡大: AIの恩恵は、ソフトウェア(Adobe, Salesforceなど)や他の半導体企業(Broadcomなど)にも波及し、ハイテク業界全体の業績を底上げしています。

これらの企業は、まさにQQUPとQQXLの構成銘柄そのものです。AIがもたらす生産性革命が続く限り、両ETFのパフォーマンスには強力な追い風が吹き続けるでしょう。

7-2. マイナス要因:米国の金融政策(利下げ期待の後退)と地政学リスク

一方で、楽観できないマイナス要因も山積しています。

最大の懸念は、米国の金融政策、すなわち「金利」です。 2025年初頭に市場が織り込んでいた楽観的な利下げシナリオは、根強く残るインフレ圧力の前に後退を余儀なくされました。「より高く、より長く(Higher for Longer)」という高金利環境は、未来の成長性を先取りして評価されるハイテク株にとって、本質的に逆風となります。

- 高金利の継続: FRB(米連邦準備制度理事会)が利下げに慎重な姿勢を崩さない限り、株価の上値は重くなります。市場はインフレ指標やFRB高官の発言に一喜一憂する、神経質な展開が続くでしょう。

- 地政学リスクの常態化: 米中間の技術覇権争いは、半導体関連企業のサプライチェーンに常に影を落としています。また、世界各地で続く紛争は、エネルギー価格の高騰や景気後退のリスクをくすぶらせています。

こうしたマクロ経済の不確実性が高まる「リスクオフ」局面では、レバレッジがかかったQQUPやQQXLのような商品は、真っ先に、そして最も激しく売られる対象となります。

7-3. 専門家の見解:巨大ハイテク企業の寡占は続くか?

これらを踏まえ、専門家の間での最大の論点は**「2023年から続いた、一握りの巨大ハイテク企業による市場の寡占は、今後も続くのか?」**という点に集約されます。

- 肯定派(寡占は続く)の見解:「AI開発には莫大な資本とデータが必要であり、結果としてGAFAM+NVIDIAのような体力のある巨大企業がますます富を独占する『勝者総取り』の構造は強化される」という見方です。このシナリオが続くなら、より集中度の高いQQUPが引き続き高いパフォーマンスを上げる可能性があります。

- 懐疑派(寡占は崩れる)の見解:「歴史は、永遠の勝者はいないことを示している。いずれ反トラスト法(独占禁止法)による規制強化の波が来るだろう。また、過度な期待が剥落し、物色の対象が他の優良企業や出遅れたセクターへと広がる『リバランス』が起こる」という見方です。この場合、QQUPは失速し、より分散の効いたQQXLや、ナスダック100全体の方が安定した成績を残すかもしれません。

あなたの投資判断は、このどちらの未来をより強く信じるか、という問いに他なりません。

8. 類似レバレッジETF(TQQQ・QLD)との違いは?

レバレッジETFに詳しい方なら、こう思われたかもしれません。「ナスダック100のレバレッジなら、昔からあるTQQQやQLDと何が違うんだ?」と。

その疑問はもっともです。しかし、これらのETFは似て非なるものであり、その違いを理解することは、あなたの投資戦略に最適な「武器」を選ぶ上で決定的に重要です。ここでは、既存の代表的なレバレッジETFと、QQUP・QQXLを比較し、その思想の違いまで掘り下げます。

8-1. TQQQ(3倍レバレッジ)との比較 – リスク・リターンの次元が違う

TQQQ(ProShares UltraPro QQQ)との最大の違いは、レバレッジの倍率、すなわち「破壊力」です。

- QQUP・QQXL: 日々の値動きの2倍を目指す

- TQQQ: 日々の値動きの3倍を目指す

数字の上ではわずか1倍の違いに見えますが、投資の世界、特にレバレッジがかかった世界では、これは全くの異次元を意味します。上昇相場でのリターンが青天井となる可能性がある一方、下落相場での資産の減少スピード、そしてレンジ相場での「減価」の度合いは、2倍レバレッジの比ではありません。

TQQQは、もはや一般的な投資の範疇には収まらない、プロ向けの超短期トレーディングツール、あるいは投機商品と呼ぶべき存在です。2倍レバレッジのQQUP・QQXLでさえハイリスクですが、TQQQはそのさらに上を行く諸刃の剣なのです。

8-2. QLD(2倍レバレッジ)との比較 -「ナスダック100全体」vs「トップ層集中」

こちらが、より本質的な比較となります。**QLD(ProShares Ultra QQQ)**は、QQUP・QQXLと同じ「2倍」のレバレッジETFですが、投資の「思想」が根本的に異なります。

- QLD: ナスダック100社全体の値動きに2倍のレバレッジをかける。

- QQUP・QQXL: ナスダック100社のうち、トップ層(約10社 or 30社)だけに2倍のレバレッジをかける。

これは、言い換えれば以下のような戦略の違いです。

- QLDの戦略: 「米国のハイテク企業100社全体が、これからも成長していくだろう」という、ナスダック市場全体への信頼に賭ける戦略。

- QQUP・QQXLの戦略: 「市場を動かすのは結局、一握りの巨大企業だ。その他大勢の企業はノイズになり得る」という、トップ層への絶対的な信頼に賭ける戦略。

QLDは「クラス全員の成績が上がる」ことに賭けるのに対し、QQUP・QQXLは**「クラスの成績上位者だけが、さらに突き抜けた成績を出す」**ことに賭けているのです。

8-3. なぜ今「集中型」なのか?QQUP・QQXLが生まれた背景

では、なぜ今、QQUPやQQXLのような「集中型」のレバレッジETFが生まれたのでしょうか。

その答えは、2023年以降のマーケットを振り返れば明らかです。

AIブームに牽引された近年の相場は、NVIDIAを筆頭としたいわゆる「マグニフィセント・セブン」と呼ばれる一握りの巨大企業が、指数全体の上昇の大部分を稼ぎ出すという、極めて偏った構造で推移してきました。

多くの投資家はこう感じたはずです。「QLDに投資しても、パフォーマンスが劣るその他90社に足を引っ張られて、トップ10社の爆発的な上昇の恩恵を最大限に受けられていない」と。

QQUPとQQXLは、まさにこの**「勝ち馬にだけ乗りたい」という投資家ニーズの進化**に応える形で生まれました。市場の「勝者総取り(ウィナー・テイク・オール)」の傾向が強まる中で、より効率的にリターンを狙うための、時代の要請が生んだ金融商品なのです。

9. QQUP・QQXLの買い方 – 日本の主要ネット証券での取扱い状況

NASDAQ-100指数の数倍の値動きを目指すレバレッジ型ETN(指数連動証券)であるQQUPやQQXLは、大きなリターンが期待できる一方で、相応のリスクも伴う上級者向けの金融商品です。

これらの商品を取引するためには、外国株式取引口座が必要となります。ここでは、日本の主要ネット証券であるSBI証券、楽天証券、マネックス証券での一般的な購入方法と、取引に際しての重要な注意点を解説します。

※重要なお知らせ

本稿で言及する「QQUP」「QQXL」といった一部のETNは、償還されたり、流動性が著しく低くなっていたりするため、現在、日本の証券会社で新規に購入することが困難または不可能な場合があります。

本稿では、同様の特性を持つNASDAQ-100指数連動のレバレッジ型ETFの代表例として、現在も取引が活発な**TQQQ(ProShares UltraPro QQQ:3倍ブル)やQLD(ProShares Ultra QQQ:2倍ブル)**を念頭に、その購入方法や注意点を解説します。

9-1. SBI証券・楽天証券・マネックス証券での購入方法ステップ

主要ネット証券でTQQQやQLDのような米国レバレッジETFを購入する手順は、基本的に共通しています。まだ外国株式取引口座を開設していない場合は、まず開設手続きを済ませておきましょう。

【購入までの基本的な5ステップ】

- 証券総合口座への入金まずは取引の元手となる日本円を、ご自身の証券総合口座に入金します。

- 外国株式取引口座への資金振替証券総合口座にある日本円を、外国株式取引口座に振り替えます。この際、円のまま決済する「円貨決済」と、米ドルに両替してから決済する「外貨決済」を選択できます。為替手数料を抑えたい場合は、証券会社が提供する有利な為替レートで事前に米ドルに両替しておく「外貨決済」がおすすめです。

- 銘柄検索外国株式の取引画面で、お目当ての銘柄のティッカー(例:「TQQQ」や「QLD」)を入力して検索します。

- 注文銘柄の詳細画面から「買付」または「注文」ボタンを押し、注文入力画面に進みます。以下の項目を正確に入力・選択します。

- 数量: 購入したい株数を入力します。

- 価格: 「成行」「指値」などを選択します。価格変動が激しい銘柄のため、予期せぬ高値掴みを避ける「指値注文」が推奨されます。

- 決済方法: 「円貨決済」か「外貨決済」かを選択します。

- 預り区分: 「特定預り」か「一般預り」かを選択します。確定申告の手間を省きたい場合は「特定預り」が便利です。

- 注文内容の確認・発注入力内容に間違いがないかを確認し、取引パスワードなどを入力して発注します。米国市場の取引時間中(日本時間の夜間)に注文が約定します。

9-2. 新NISAでは購入不可!課税口座で取引する際の注意点

レバレッジ型ETF/ETNに投資する上で、税金と制度に関する理解は不可欠です。

■ 新NISA(成長投資枠)では購入できません

結論から言うと、QQUP、QQXL、そしてTQQQやQLDといったレバレッジが効いた商品は、新NISAの成長投資枠の対象外です。

金融庁の方針により、NISA制度は「個人の安定的な資産形成」を目的としています。そのため、短期的な売買を前提とし、価格変動リスクの大きいレバレッジ型の商品は、その趣旨にそぐわないと判断され、対象から除外されています。

したがって、これらの商品への投資は、「特定口座」または「一般口座」といった課税口座で行うことになります。

■ 課税口座で取引する際の注意点

- 利益には約20%の税金がかかる売却して得た利益(譲渡益)や分配金に対しては、合計20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税金が課されます。「特定口座(源泉徴収あり)」を選択すれば、証券会社が自動で納税してくれるため原則確定申告は不要ですが、利益が出ていることをしっかり認識しておく必要があります。

- レバレッジ商品の「減価」リスクを理解するレバレッジ型商品は、相場が上昇・下落を繰り返す「ボックス相場(レンジ相場)」に弱いという特性があります。これは「逓減効果(ていげんこうか)」や「減価」と呼ばれる現象で、長期間保有すればするほど、基準となる指数(NASDAQ-100)のパフォーマンスから乖離していく可能性があります。

例えば、指数が「10%上昇→10%下落」を繰り返した場合、指数そのものは元に戻りますが、レバレッジ商品の価値は元本を下回ってしまいます。この特性から、レバレッジ型商品は基本的に長期保有ではなく、短期的なトレードに向いているとされています。

9-3.【重要】出口戦略を考えてから投資する(指値注文の活用)

レバレッジ商品の取引で最も重要なことの一つが、購入する前に「いつ売るか」という出口戦略を明確に決めておくことです。価格変動が非常に激しいため、感情に流された衝動的な売買(狼狽売りや利益の伸ばし過ぎ)は、大きな損失に繋がる危険性が高いからです。

■ 「利益確定」と「損切り」のルールを決める

投資を実行する前に、具体的な株価やパーセンテージで以下の2点を必ず決めましょう。

- 利益確定(利確)ライン: 「購入価格から+20%上昇したら売る」「株価が〇〇ドルに到達したら売る」など。

- 損切り(ロスカット)ライン: 「購入価格から-10%下落したら、それ以上の損失を防ぐために機械的に売る」など。

■ 指値注文・逆指値注文の徹底活用

この出口戦略を実行する上で、非常に有効な武器となるのが**「指値注文」と「逆指値注文」**です。

- 指値注文(利益確定に活用)「現在の株価よりも高い価格を指定して、その価格に達したら売る」という注文方法です。

活用例: TQQQを1株50ドルで購入した際に、あらかじめ「60ドルになったら売る」という指値の売り注文を出しておきます。これにより、仕事中や睡眠中に株価が急騰しても、自動的に利益を確定させることができます。「もう少し上がるかも」という欲にかられて売り時を逃す失敗を防げます。

- 逆指値注文(損切りに活用)「現在の株価よりも低い価格を指定して、その価格まで下落したら成行で売る」という注文方法です。ストップロス注文とも呼ばれます。

活用例: 同じくTQQQを50ドルで購入した際に、「45ドルまで下がったら売る」という逆指値の売り注文を出しておきます。これにより、相場が急落した際に、損失が許容範囲を超えて拡大するのを防ぎ、リスクを限定的にすることができます。

レバレッジ型商品への投資は、この出口戦略とそれを実行するための注文方法を使いこなせることが大前提です。大きなリターンを狙う前に、まずは自分の資産を守るためのリスク管理を徹底しましょう。

10. まとめ:QQUPとQQXLを理解し、リスク管理を徹底した上で投資判断を

本稿では、NASDAQ-100指数の値動きにレバレッジをかけた金融商品であるQQUPやQQXL(および、現在主流であるTQQQやQLD)について、その特性から具体的な購入方法、税制上の注意点、そして最も重要な出口戦略までを解説しました。

これらの商品は、相場の上昇局面において指数を大きく上回るリターンをもたらす可能性がある、非常に魅力的な金融商品です。しかし、その裏側には常に大きなリスクが潜んでいることを、決して忘れてはなりません。

最後に、レバレッジ型商品への投資を検討する上で、必ず押さえておくべき重要事項をまとめます。

【投資判断を下す前の最終チェックリスト】

- 商品の特性を理解しているか?

- レバレッジ型商品は、基準となる指数の日々の変動率の2倍や3倍の値動きを目指すように設計されています。

- 相場が上昇・下落を繰り返すレンジ相場では、価値が目減りしていく**「逓減(ていげん)リスク」**が存在するため、長期保有ではなく短期的な投資に向いています。

- 制度・税金を理解しているか?

- レバレッジ型商品は新NISAの対象外です。取引は特定口座や一般口座といった課税口座で行う必要があります。

- 売却益や分配金には約20.315%の税金がかかります。

- リスク管理は徹底できるか?

- 生活資金ではなく、失っても許容できる余裕資金の範囲内で投資を行うことが大前提です。

- 最初から大きな金額を投じるのではなく、まずは少額から試すことを強く推奨します。

- 明確な出口戦略(売り時)を決めているか?

- 「何%上がったら利益確定する」「何%下がったら損切りする」という具体的なルールを購入前に必ず設定してください。

- 感情に左右されずルールを機械的に実行するため、「指値注文(利益確定)」と「逆指値注文(損切り)」を積極的に活用しましょう。

QQUPやQQXL(TQQQ、QLD)といったレバレッジ商品は、その仕組みとリスクを完全に理解し、徹底した自己管理ができる投資家にとっては、資産を大きく増やすための強力なツールとなり得ます。しかし、安易な気持ちで手を出すと、逆に大きな損失を被る可能性も十分にあります。

ご自身の投資経験やリスク許容度を冷静に分析し、「すべてのリスクを許容できる」と判断した場合にのみ、ポートフォリオの一部として慎重に組み入れることを検討してください。最終的な投資判断は、ご自身の責任において行うことを改めて心に留めておきましょう。

コメント