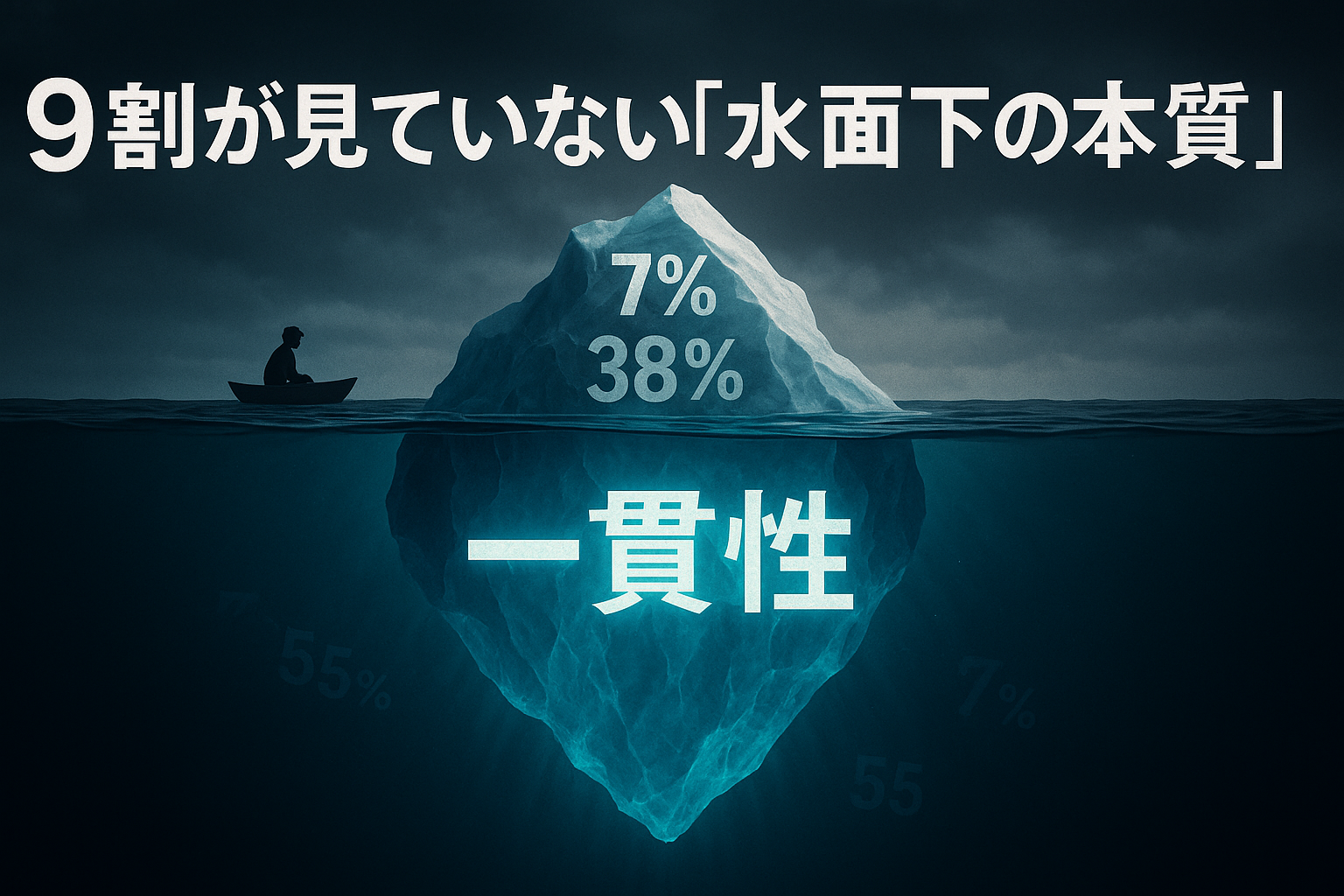

「人は見た目が9割」「話の内容なんて、たった7%しか伝わらない」

もしあなたが、この有名な“7-38-55の法則”を信じ、小手先のテクニックばかりを磨いているとしたら…大変危険です。

なぜならその努力、あなたの評価を静かに、しかし確実に下げている可能性があるからです。

この記事は、巷に溢れるメラビアンの法則の「誤解」をすべて破壊し、その本質的な意味を再構築するために書かれました。

読み終えた時、あなたは気づくはずです。

小手先のテクニックに頼らずとも、あなたの言葉に、人が吸い寄せられるように耳を傾け、意図した通りに心が動き、気づけば誰もがあなたの協力者になっている…そんな理想のコミュニケーション能力が、すでに自分の中に眠っていたことに。

9割の人が囚われている「数字の呪い」から解放され、あなたの言葉の価値を100%引き出す旅を、今ここから始めましょう。

1. 世間を騙し続ける「メラビアンの法則」の大きな誤解とは?

あなたも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。コミュニケーションを語る上で、まるで絶対の真理かのように引用される、あの有名な法則を。

1-1. あなたも信じている?「言語7%・聴覚38%・視覚55%」という呪いの数字

「メラビアンの法則」、あるいは「7-38-55の法則」とも呼ばれるこの数字。

- 視覚情報 (Visual):55% (表情、見た目、ジェスチャーなど)

- 聴覚情報 (Vocal) :38% (声のトーン、大きさ、話す速さなど)

- 言語情報 (Verbal) :7% (話している言葉そのものの意味)

多くのビジネス書や研修セミナーでは、「人がコミュニケーションで影響を受ける割合は、見た目や表情、声のトーンといった非言語情報が93%を占める。話の内容そのものは、たった7%しか伝わらない」と解説されています。

このインパクトの強い数字は、一種の「呪い」のように私たちの常識に深く根付きました。そして、「とにかく見た目が大事だ」「話の中身よりもプレゼンの仕方を磨こう」といった、本質からズレた努力へと人々を駆り立ててきたのです。しかし、もしこの大前提が、根本的な誤解だとしたら…?

1-2. 大前提:「話の内容」と「態度」が矛盾している時”だけ”適用される限定的な法則

結論から言えば、この法則が適用されるのは、たった一つの、非常に特殊な条件下においてのみです。

それは、「話している内容(言語情報)」と、それを伝える「態度(聴覚・視覚情報)」が矛盾している、という状況です。

言い換えれば、言葉と心、メッセージと態度がバラバラで、相手に「あれ、この人、言ってることと思っていることが違うな?」と疑問を抱かせた時に、人はどの情報を優先して相手の感情を判断するか、ということを示したに過ぎません。

したがって、あなたが情熱を込めて、自分の言葉と態度を一致させて何かを語っている時、この「7-38-55」という比率は全く当てはまらないのです。

1-3. 具体例:「大好き」という言葉を、無表情・低い声で言われたらどう感じるか?

この特殊な状況を、想像しやすい具体例で考えてみましょう。

もし、あなたの恋人や親友が、一切の感情が読み取れない無表情で、低くボソボソとした声で、あなたにこう言ったとします。

「大好きだよ」

さて、あなたはこの「大好き」という言葉を、額面通りに受け取るでしょうか?

おそらく、100人中100人が「No」と答えるはずです。「何か怒ってるのかな?」「馬鹿にしてる?」「本当は嫌いなんじゃないか…」と、不安や疑念を抱くでしょう。

なぜなら、あなたは無意識のうちに、相手が発した「大好き」という**言葉そのもの(言語情報:7%)よりも、その無表情(視覚情報:55%)や声のトーン(聴覚情報:38%)**を優先して、「相手の真意はこちらだろう」と判断しているからです。

これが、メラビアンの法則が示した、ただ一つの真実です。

1-4. 要するに「人は見た目が9割」は、この法則から導き出された拡大解釈に過ぎない

ここまで読めば、もうお分かりでしょう。

「人は見た目が9割」というキャッチーな言葉は、この法則の視覚情報(55%)と聴覚情報(38%)を単純に足し合わせ、「93%は非言語情報だ」と極端に解釈した結果生まれた、全くの拡大解釈です。

話の内容と態度が一致した、誠実なコミュニケーションの場において、話の中身が7%しか意味をなさないなどということは断じてありません。むしろ、その対話の根幹をなすのは、まぎれもなく「話の内容」そのものです。

私たちはまず、この強力な呪いを解き、世間に流布する誤解から完全に自由になる必要があります。話はそこから始まるのです。

2. なぜ、これほどまでに誤解は広まったのか?メラビアンの法則の「不都合な真実」

「矛盾がある時にだけ適用される限定的な法則」。それが真実だとすれば、なぜこれほどまでに、世界中の人々が壮大な誤解を信じ込むに至ったのでしょうか。

その原因を紐解くには、提唱者である心理学者アルバート・メラビアンが、もともと何を明らかにしようとしていたのか、その原点に立ち返る必要があります。

2-1. 提唱者アルバート・メラビアンが1971年に行った「2つの実験」の本来の目的

メラビアンの法則は、1971年に出版された彼の著書『Silent Messages(邦題:非言語コミュニケーション)』でまとめられ、広く知られるようになりました。その根幹をなすのは、人間が「矛盾したメッセージ」を受け取った際に、どのように感情を判断するのかを探求した、非常に限定的な状況下の2つの実験です。

2-1-1. 実験1:【声のトーン vs 言葉の意味】好意・中立・嫌悪の単語を異なるトーンで再生

この実験では、まず感情的な意味合いを持ついくつかの単語が用意されました。

- 好意的な単語:「Honey(あなた、かわいい人)」「Thanks(ありがとう)」など

- 中立的な単語:「Maybe(たぶん)」「Oh(ああ)」など

- 嫌悪的な単語:「Don’t(やめて)」「Terrible(ひどい)」など

次に、これらの単語をそれぞれ「好意的」「中立的」「嫌悪的」な声のトーンで録音し、被験者に聞かせました。重要なのは、わざと**「言葉の意味」と「声のトーン」を矛盾させた**組み合わせ(例:嫌悪的なトーンで「ありがとう」と言う)を聞かせたことです。

その結果、被験者は言葉そのものの意味よりも、声のトーンを約1.5倍重視して、話し手の感情を判断する傾向があることが分かりました。

2-1-2. 実験2:【表情 vs 声のトーン】顔写真と音声の矛盾から感情をどう判断するか

続く実験では、さらに言語情報を排除し、非言語情報同士の矛盾を検証しました。

被験者は、様々な表情(好意・中立・嫌悪)を写した女性の顔写真を見ながら、先ほどの実験で録音した、意味のない単音(言葉の意味を持たない音)を異なるトーンで聞かされます。ここでも、「表情」と「声のトーン」が矛盾する組み合わせが意図的に作られました。

その結果、被験者は声のトーンよりも、顔の表情を圧倒的に重視して感情を判断したのです。

これら2つの全く異なる実験結果を、無理やり統計的に統合し、「視覚:聴覚:言語=55%:38%:7%」という比率を導き出したのが、法則の成り立ちです。当初から、あらゆるコミュニケーションに適用できる普遍的な法則として提唱されたものでは全くなかったのです。

2-2. 誤解が生まれた背景①:研修・コンサル業界が「分かりやすさ」を優先して本質を歪めた

この限定的で複雑な背景を持つ法則が、なぜ「話の内容は7%」という単純なメッセージにすり替わったのでしょうか。

最大の理由は、コミュニケーション研修やビジネスコンサルの業界が、自社のサービスを売り込むために、この法則を「分かりやすく」加工したことにあります。複雑な前提条件や実験背景は、顧客に説明するにはあまりに面倒です。「7-38-55」というキャッチーな数字だけを抜き出し、「見た目と声が9割です。だから話し方トレーニングが重要です!」と単純化して教える方が、研修プログラムとして圧倒的に売りやすかったのです。

こうして、本来の学術的な文脈は削ぎ落とされ、企業のニーズに合わせて都合よく解釈された「歪められた法則」が大量生産されていきました。

2-3. 誤解が生まれた背景②:「見た目が重要」というメッセージが自己啓発やマーケティングに利用されやすかった

もう一つの理由は、「見た目が重要」というメッセージが、人々の承認欲求やコンプレックスを刺激し、自己啓発やマーケティングの文脈で非常に相性が良かったことです。

「成功したければ、まず外見から」「自信があるように見せれば、仕事はうまくいく」といったメッセージは、複雑な問題を解決するためのシンプルで魅力的な処方箋に見えます。この法則の誤用は、こうした風潮の「科学的な根拠」として、これ以上なく便利な存在でした。

ファッション、美容、話し方教室から情報商材まで。様々な市場がこの誤解を利用して人々の不安を煽り、利益を上げてきた結果、メラビアンの法則の誤用は学術の世界を飛び出し、もはや誰も疑わない「社会の常識」として定着してしまったのです。

3. 【本質】では、私たちはメラビアンの法則から何を学ぶべきなのか?

メラビアンの法則が、いかに限定的な状況下での実験から導き出され、いかに世間で都合よく解釈されてきたか、その「不都合な真実」をここまで明らかにしてきました。

しかし、ただ「間違いだった」と知るだけでは、あなたのコミュニケーションは1ミリも変わりません。本当に重要なのは、この法則の奥底に眠る、普遍的なコミュニケーションの本質を汲み取り、自身の力に変えることです。

3-1. 学ぶべきは「7-38-55」の数字ではなく「メッセージの言行一致(Congruence)」の重要性

メラビアンの法則から私たちが学ぶべき最大の教訓は、「7-38-55」という数字の比率を暗記することでは断じてなく、「メッセージの一貫性がいかに重要か」という一点に尽きます。

これを専門用語で「コングルーエンス(Congruence)」、日本語では「言行一致」や「自己一致」と呼びます。

つまり、あなたが伝えたい**「言葉」と、それを伝える「声のトーンや表情」**が、すべて同じ方向を向いて、一つの矛盾もない状態。これこそが、信頼されるコミュニケーションの核となるのです。

考えてみてください。なぜ矛盾したメッセージを受け取った時、私たちは非言語情報を優先してしまうのでしょうか? それは、相手の真意を探るために「言葉以外のどこかに本音が隠れているはずだ」と、無意識に“犯人探し”を始めてしまうからです。この犯人探しが始まった時点で、あなたの言葉はすでに信頼を失っています。

逆に言えば、メッセージが完全に一致している時、相手は疑いを持つ必要がなくなり、あなたの言葉を100%ストレートに受け取ることができるのです。

3-2. 3つのV(Verbal, Vocal, Visual)を一致させるコミュニケーションの本質

この「メッセージの一貫性」を実践するために、非常に役立つフレームワークが**「3つのV」**です。これは、コミュニケーションを構成する3つの要素の頭文字を取ったものです。

- Verbal(言語情報):あなたが話す言葉そのもの。ロジック、ストーリー、データなど。

- Vocal(聴覚情報):あなたの声。トーン、抑揚、話す速さ、声の大きさ、間の取り方など。

- Visual(視覚情報):あなたの見た目。表情、視線、姿勢、ジェスチャー、服装など。

優れたコミュニケーターは、この3つのVがすべて調和し、完璧なハーモニーを奏でるようにメッセージを発信します。

例えば、心からの感謝を伝える時。

「本当にありがとう」という**言葉(Verbal)に、温かく、心のこもった声色(Vocal)が乗り、そして満面の笑顔(Visual)**が伴う。

この3つが揃った時、あなたの感謝の気持ちは相手の心に深く、強く突き刺さるのです。どれか一つでも欠けていれば、そのメッセージの力は半減してしまいます。

3-3. 逆に言えば、3つのVが一致していれば、話の内容(Verbal)が最も重要になる

そして、ここが最も重要であり、9割の人が気づいていない転換点です。

「話の内容はたった7%」という誤解を覆す、決定的な真実。それは、3つのVが完全に一致した時、聞き手は初めて、あなたの「話の内容(Verbal)」に100%集中できるということです。

考えてみてください。声のトーンや表情(Vocal, Visual)があなたの言葉(Verbal)と完璧に一致している時、それらはもはや「別の情報」ではなく、あなたの言葉を届けるための**「最高の乗り物」**に変わります。

矛盾がないため、聞き手は「本心はどこだろう?」と探る必要がありません。非言語情報(93%)が言語情報(7%)の信頼性を完璧に保証してくれるため、安心して、その言葉の意味そのものに耳を傾けることができるのです。

つまり、非言語情報は、言語情報という主役を輝かせるための「最強の脇役」。

この脇役を完璧に味方につけた時、あなたの言葉は初めてその真価を発揮し、聞き手の心を動かす最も重要な要素となるのです。

4.【2025年版】明日から使える!メラビアンの法則の正しい活用法【具体例10選】

メラビアンの法則の本質、すなわちメッセージの「一貫性(Congruence)」の重要性を理解した今、あなたはコミュニケーションにおける最強の武器を手に入れました。

ここからは、その武器を明日から使いこなすための、極めて具体的なシーン別の活用法を見ていきましょう。ビジネスからプライベートまで、あなたの日常に潜む10の場面を「悪い例(3つのVが不一致)」と「良い例(3つのVが一致)」で徹底比較します。

4-1. ビジネスシーン:オンライン会議(Zoom・Teams)

2025年のビジネスシーンにおいて、オンラインでの印象はあなたの評価そのものです。

- 悪い例:カメラはオフ。発言を求められても、ながら作業で気の抜けた声で「はい、大丈夫です」と相槌を打つ。言葉(Verbal)では同意していても、姿が見えず(Visual)、声に熱意がない(Vocal)ため、「本当に話を聞いているのか?」という不信感を与えます。

- 良い例:カメラをオンにし、背筋を伸ばして参加する。話している人に体を向け、うなずきや相槌を打ちながら聞く。発言する際は、カメラのレンズを相手の目と捉え、明確な声で話す。言葉と態度が一致し、会議への貢献意欲が伝わります。

4-2. ビジネスシーン:プレゼンテーション

あなたのアイデアや製品の価値を、最大限に引き出すための鍵です。

- 悪い例:「これは画期的な商品です」という言葉(Verbal)とは裏腹に、自信なさげに俯き(Visual)、弱々しい声(Vocal)で原稿を棒読みする。聞き手は「本人も信じていない商品を売りつけようとしている」と感じてしまいます。

- 良い例:故スティーブ・ジョブズのように、自社製品への絶対的な自信と情熱を、輝く瞳(Visual)と力強い声(Vocal)に乗せて語る。「この製品が未来を変える」という言葉(Verbal)と完全に一致し、聞き手をその世界に引き込みます。

4-3. ビジネスシーン:営業・商談

顧客との信頼関係を築けるかどうかの分水嶺です。

- 悪い例:目は資料と顧客の間をキョロキョロと泳ぎ(Visual)、「必ず御社のお役に立ちます」という言葉(Verbal)を早口で繰り返す(Vocal)。言葉とは裏腹な態度は顧客の不信感を煽り、「何か隠しているのでは」と思わせてしまいます。

- 良い例:少し身を乗り出し、顧客の目を真摯に見つめ(Visual)、「御社の課題は、この方法で解決できます」と、落ち着いた説得力のある声(Vocal)で語る。熱意と誠実さが伝わり、言葉に絶大な信頼性が宿ります。

4-4. ビジネスシーン:謝罪・クレーム対応

言葉以上に、態度が相手の感情を左右する典型的な場面です。

- 悪い例:「大変申し訳ございません」という言葉(Verbal)とは裏腹に、腕を組み(Visual)、面倒そうな声色(Vocal)で対応する。これは相手の怒りに油を注ぐ最悪の行為です。「全く反省していない」という本心が透けて見えます。

- 良い例:相手の目を見て、まずは深々と頭を下げる(Visual)。そして、申し訳なさが心から伝わる、誠実で落ち着いた声(Vocal)で謝罪の言葉を述べる。真摯な態度が、相手の鎮静化と信頼回復への第一歩となります。

4-5. ビジネスシーン:リーダーシップ・1on1

部下のモチベーションを劇的に変える、リーダーの力が試される瞬間です。

- 悪い例:PC画面を見ながら(Visual)、「君には期待しているよ」と上の空で言う(Vocal)。言葉(Verbal)とは裏腹に、「君よりPC作業の方が重要だ」というメッセージを発しており、部下の心は離れていきます。

- 良い例:PCから離れ、部下としっかり向き合う(Visual)。そして、期待を込めた温かい表情と声で「君のこの成長を、本当に頼もしく思っている」と具体的に伝える。言行一致のメッセージが、部下のエンゲージメントを最大化させます。

4-6. プライベート:感謝を伝える

日常の何気ない一言が、人間関係を豊かにします。

- 悪い例:スマートフォンに目を落としたまま(Visual)、相手の方も見ずに「あ、ありがと」と呟く(Vocal)。感謝の言葉(Verbal)は、記号として消費されるだけで、気持ちは一切伝わりません。

- 良い例:相手の目をしっかりと見て、満面の笑顔で(Visual)、「本当にありがとう!助かったよ!」と明るい声(Vocal)で伝える。感謝の気持ちがストレートに伝わり、相手との絆を深めます。

4-7. プライベート:恋愛・パートナーシップ

言葉と態度のズレが、最も深刻なすれ違いを生む領域です。

- 悪い例:「愛してる」という言葉(Verbal)を口にはするものの、態度はいつもそっけなく、スマートフォンばかり見ている(Visual, Vocal)。言葉が形骸化し、相手に深刻な孤独感と不信感を与えてしまいます。

- 良い例:「愛してる」という言葉と共に、優しい表情で相手を見つめ、ハグをするなど、身体的な接触(Visual)を伴わせる。言葉と態度の一致が、二人の関係に絶対的な安心感をもたらします。

4-8. 就職・転職活動:面接

あなたの未来を左右する、自己表現の舞台です。

- 悪い例:「貴社が第一志望です」という言葉(Verbal)も、俯きがちで視線が定まらず(Visual)、か細く自信なさげな声(Vocal)では、面接官に全く響きません。「本当だろうか?」と疑念を抱かせるだけです。

- 良い例:面接官の目を見て、熱意のある表情(Visual)と、ハキハキとした聞き取りやすい声(Vocal)で、「貴社のこの事業に貢献したい」という思いを語る。その一貫した態度が、あなたのポテンシャルと本気度を証明します。

4-9. テキストコミュニケーション:Slack・チャット

非言語情報が欠落する、現代ならではの難易度の高いコミュニケーションです。

- 注意点:VocalとVisualがゼロの世界では、Verbal(言葉選び)の重要性が極限まで高まります。同じ「承知しました」という言葉でも、「承知しました!」と「!」をつけるだけで、快諾のニュアンス(Vocal/Visualの代替)が生まれます。絵文字やスタンプの活用は、この欠落した感情情報を補うための、極めて有効な工夫なのです。

4-10. SNS・情報発信:動画コンテンツ(YouTube, TikTok)

個人の「信頼」が価値になる時代の成功法則です。

- 成功の鍵:人気インフルエンサーやYouTuberの成功の鍵は、この3Vの調和にあります。本当にゲームが好きな人は、ゲームを語る言葉(Verbal)、興奮した声(Vocal)、輝く目(Visual)が完全に一致しています。この**「本物感(Congruence)」**が視聴者を惹きつけ、ファンを生むのです。逆に取り繕った態度は、すぐに見抜かれてしまいます。

5. 【叡智を超えて】メラビアンの法則の限界と、さらにその先へ

ここまで、メラビアンの法則の誤解を解き、その本質である「メッセージの一貫性」を実践する方法を学んできました。あなたはすでに、9割の人が知らないコミュニケーションの深淵に到達しています。

しかし、真の叡智とは、一つの法則を盲信するのではなく、その「限界」を理解し、時代と共に変化するコミュニケーションの未来を見据えることです。最終章では、この法則の有効範囲と、私たちがこれから直面する新しい常識について探求します。

5-1. 法則の限界①:文化による非言語コミュニケーションの違い(ハイコンテクスト vs ローコンテクスト)

まず認識すべきは、メラビアンの法則が1960年代のアメリカという、特定の文化圏で行われた研究がベースであるという点です。非言語情報が持つ意味や重みは、文化によって大きく異なります。

- ハイコンテクスト文化(日本、アジア、中東など)

言葉そのものよりも、「空気を読む」ことや文脈、以心伝心といった非言語的な要素で多くを伝え、理解する文化です。日本では「沈黙は金」というように、静寂にすら意味が宿ります。こうした文化では、メラビアンが示した以上に、非言語情報がコミュニケーションの行方を左右する可能性があります。

- ローコンテクスト文化(アメリカ、ドイツ、北欧など)

言葉によって、情報を明確・論理的に伝えることを重視する文化です。誤解を避けるため、大切なことはすべて言葉で説明するのが基本です。このような文化では、非言語情報から相手の意図を過度に読み取ろうとすると、かえって誤解を招くリスクもあります。

【結論】: メッセージの一貫性(コングルーエンス)が重要であるという原則は普遍的ですが、どの非言語情報(表情、ジェスチャー、沈黙など)がどのような意味を持つかは文化的です。グローバルな舞台で活躍するには、この違いを理解し、相手の文化に合わせた対応が求められます。

5-2. 法則の限界②:あくまで「感情」を伝える際の法則であり、「情報」伝達の正確性には直接寄与しない

これは、この法則を扱う上で最も重要な限界かもしれません。メラビアンの研究は、一貫して「好き・嫌い」といった感情や態度の伝達に関するものでした。

客観的な「情報」や「事実」の伝達においては、この法則は直接適用できません。

例えば、科学者が「です」と数式を伝える場面を想像してください。彼が笑顔で言おうが、無表情で言おうが、その**数式の真偽(Verbal)**が揺らぐことはありません。プレゼンが上手ければ数式がより魅力的に映るかもしれませんが、内容そのものの正しさを覆すことはないのです。

【結論】: 論理的な議論、技術的な報告、法的な見解など、情報の正確性が最重要視される場面において、「話の内容は7%」などと考えるのは致命的な間違いです。非言語情報はあくまでメッセージの信頼性や魅力を高める補助エンジンであり、内容そのものであるメインエンジンを代替することは決してできません。

5-3. 最新研究から見るコミュニケーションの未来:AIによる感情分析やバーチャルアバターが変える非言語コミュニケーションの常識

私たちが立つ2025年現在、テクノロジーの進化が、非言語コミュニケーションの世界に新たな次元を加えています。

- AIによる感情分析の進化

最新のAIは、Web会議中の人の表情の微細な変化や声のトーンをリアルタイムで分析し、「相手が退屈している」「このトピックに関心が高い」といった感情を可視化し始めています。これは、人間が無意識に行っていた非言語情報の解読を、テクノロジーが代替・拡張する時代の到来を意味します。

- バーチャルアバターという新たな身体

メタバース空間での会議や、VTuber(バーチャルYouTuber)の台頭は、「なりたい自分」の非言語情報を意図的にデザインできる時代の到来を示唆しています。内面の感情とは無関係に、アバターの表情を常に「自信に満ちた笑顔」に設定することも可能です。ここにおいて、本来一致しているはずの「内面」と「外面(Visual/Vocal)」は、意図的に切り離すことが可能になるのです。

【結論】: これからの時代、私たちは「この人の態度は本物か?」「このアバターの笑顔は本心か?」という、**テクノロジーを介した『真正性(Authenticity)』**を新たに見抜く必要に迫られます。どのような未来が来ようとも、人間が「信頼できる相手」を求める本能は変わりません。だからこそ、小手先の見せ方ではなく、自分自身のメッセージに一貫性を持たせるというメラビアンの法則の本質は、より一層その重みを増していくでしょう。

6. まとめ:もう「メラビアンの法則は間違い」と検索しないために

メラビアンの法則を巡る、長く続いた誤解の旅も、これで終わりです。私たちはその起源、誤解が広まった背景、そして本質的な意味と未来に至るまで、そのすべてを明らかにしてきました。

この記事を最後まで読み終えたあなたは、もう二度と「メラビアンの法則は間違いなのだろうか?」と、答えを探してネットの海を彷徨う必要はありません。

6-1. 誤解を捨て、メッセージの「一貫性」という本質を理解する

まず、あなたの頭の中から「話の内容は7%」「見た目が9割」という、呪いのような数字を完全に消去してください。それらが、ごく限定的な実験から生まれた、あまりにも有名な「誤解」であったことは、もうご理解いただけたはずです。

そして、その代わりに、たった一つの、しかし最も強力な原則を刻み込んでください。

それは、コミュニケーションの成否を分けるのは、メッセージの「一貫性(コングルーエンス)」である、という不変の真実です。

あなたの言葉、声、そして表情が、すべて同じ方向を向いているか。聞き手は、そこに矛盾がないかを無意識に見抜き、あなたの信頼性を判断しています。この本質さえ理解していれば、あなたはもう小手先のテクニックに惑わされることはありません。

6-2. あなたの言葉・声・表情を一致させ、信頼されるコミュニケーターを目指そう

優れたコミュニケーション能力は、一部の選ばれた人だけが持つ特殊な才能ではありません。それは、自分自身と向き合い、メッセージに一貫性を持たせるという、誠実な意識から生まれます。

「自分の言葉は、本心から出ているか?」

「自分の声色や表情は、その意図を正確に伝えているか?」

常にこの問いを自身に投げかけ、あなたの言葉(Verbal)、声(Vocal)、**表情(Visual)**を一致させることを心がけてください。

3つのVが三位一体となった時、あなたのメッセージは理屈を超えた説得力を持ち始めます。権威やテクニックに頼らずとも、「あなた自身」が信頼の源泉となり、人の心を動かすことができるようになるのです。

あなたの言葉に、あなただけの魂を宿らせる旅が、今、ここから始まります。

コメント