「AmazonやBASEで、自分だけのオリジナル商品を販売してみたい」

「単なる転売ではなく、いつかは自分のブランドを立ち上げたい」

そう考えたことはありませんか?しかし、多くの方が「工場も知識もないし、何から手をつければいいか分からない…」と、その夢を諦めてしまいます。

もし、その壁を知識ゼロ、工場ゼロで乗り越えられる方法があるとしたら、知りたくありませんか?

その魔法のような手法こそが**「OEM」**です。

この記事では、あなたが漠然と描いている「自社ブランドの夢」を、具体的な行動計画に落とし込むための全てを解説します。

読み終える頃には、あなたは「何から始めればいいか分からない」という不安から完全に解放され、**「自分のアイデアが商品として形になり、お客様の元に届くまでの具体的な全工程」**を、頭の中に鮮明に描けるようになっているはずです。

企画立案から、国内外の優良メーカーを見つけ出す方法、リアルな費用感、そして失敗しないための契約の注意点まで。初心者がつまずきやすいポイントを網羅した「全7ステップ」を、この1記事に凝縮しました。

さあ、あなただけのブランドを創るための、最初で最も重要な一歩を、今すぐ踏み出しましょう。

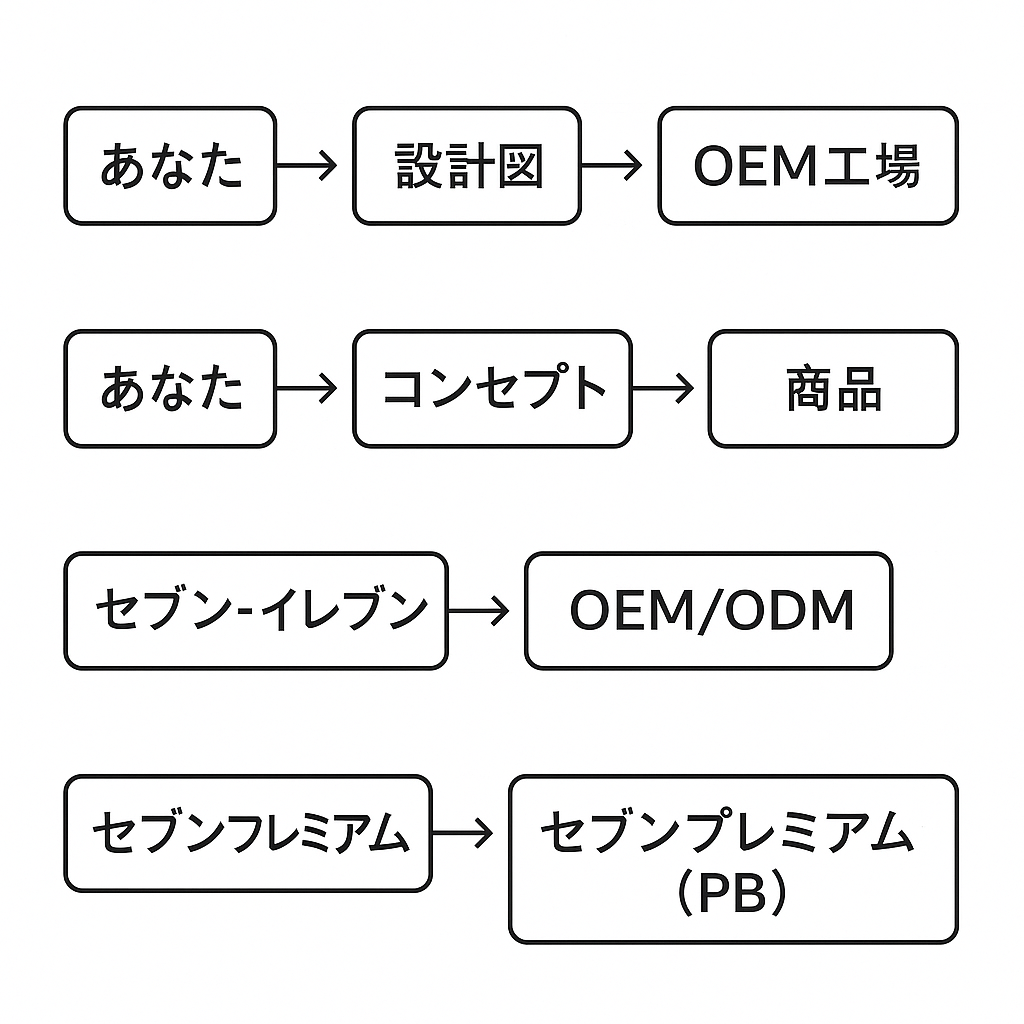

1. OEMとは?ODM・PBとの違いを3分で理解【図解で比較】

「自分のブランド商品を作りたい!」と思ったとき、最初に出会うのが「OEM」という言葉です。しかし、似たような言葉に「ODM」や「PB」もあり、混乱してしまう方も少なくありません。

この章では、それぞれの言葉の意味と役割の違いを、図解も交えながら3分でスッキリ理解できるように解説します。ここを理解することが、あなたのブランド作りの第一歩です。

1-1. OEM (Original Equipment Manufacturer) – 製造委託

OEMを一言で表すなら、**「自社で企画・設計した商品の『製造だけ』を工場にお願いする方式」**です。

料理に例えるなら、「レシピも、使う食材も、盛り付けのデザインも全部自分で考えた。でも、調理するための立派なキッチンがないから、キッチンスペースだけを借りて、指示通りに作ってもらう」というイメージです。

- あなたの役割(発注者): 商品の企画、設計、デザイン、仕様決定など、製造以外のすべて。

- 工場の役割(OEMメーカー): あなたの指示書(設計図)通りに、忠実に製品を作ること。

企画の主導権は完全にあなたにあるため、細部にまでこだわった、世界に一つだけの商品を作りたい場合に最適な方法です。

1-2. ODM (Original Design Manufacturer) – 開発・製造委託

ODMは、OEMより一歩踏み込んだ方法で、**「商品の『開発・設計から製造まで』を丸ごと工場にお願いする方式」**です。

先ほどの料理の例で言うなら、「『20代女性向けの、お洒落なイタリアンコースを作りたい』というコンセプトだけを伝え、メニュー開発から調理まで、経験豊富なプロのシェフに丸ごとお任せする」というイメージです。

- あなたの役割(発注者): 「こんな商品が作りたい」というコンセプトや要望を伝えること。

- 工場の役割(ODMメーカー): あなたの要望に基づき、専門知識を活かして商品の開発・設計を行い、製造まで一貫して担当する。

化粧品や健康食品など、専門的な知識が必要な業界でよく使われる手法です。商品開発のノウハウがなくても、スピーディーに質の高い商品を開発できるのが最大のメリットです。

1-3. PB (Private Brand) – プライベートブランド

PBは、OEMやODMとは少しカテゴリーが違う言葉です。OEM/ODMが「作り方」の手法を指すのに対し、PBは「商品そのもの」を指します。

PBとは、**「小売業者(スーパーやコンビニなど)が、自社の独自ブランドとして企画・販売する商品」**のことです。

そして、そのPB商品のほとんどが、OEMまたはODMの方式を使って製造されています。私たちにとって最も身近な例は、セブン-イレブンの**「セブンプレミアム」や、イオンの「トップバリュ」**です。これらは、セブン&アイやイオンが企画し、各食品メーカーなどにOEM/ODMで製造を委託している代表的なPB商品です。

1-4. あなたはどれを選ぶべき?目的別の最適な選択肢

では、あなたはどの方式を選ぶべきでしょうか?あなたの目的によって、最適な選択肢は変わります。

-

【OEMがおすすめな人】

- ✅ 商品の細部にまでこだわり、完全にオリジナルの商品を作りたい

- ✅ 商品に関する専門知識や、具体的な設計図(デザイン案など)が既にある

- ✅ 製造コストよりも、ブランドの独自性を最優先したい

→ **「アイデアと設計図は、すでにある」**という方はOEMを選びましょう。

-

【ODMがおすすめな人】

- ✅ 専門知識はないが、特定のジャンル(化粧品・健康食品など)の商品を作りたい

- ✅ 商品開発にかける時間や手間を省き、スピーディーに商品化したい

- ✅ ゼロからの開発より、メーカーの既存技術やノウハウを活用したい

→ **「早く、確実に、専門家の力も借りて商品化したい」**という方はODMが最適です。

2. OEMで自社ブランドを持つメリット・デメリット

OEMという手法は、自社ブランドを立ち上げるための強力な武器になります。しかし、どんな戦略にも光と影があるように、OEMにもメリットとデメリットが存在します。

具体的なやり方に進む前に、まずはOEMが本当にあなたのビジネスに適した方法なのか、ここで冷静に見極めていきましょう。

2-1.【メリット】小資本・知識ゼロでもメーカーになれる

OEMが個人の副業や中小企業の新規事業で広く活用される最大の理由は、ものづくりへの参入障壁を劇的に下げてくれる点にあります。

2-1-1. メリット①:製造設備への投資が不要

自社で工場を建て、製造ラインを整えるには、通常、数千万〜数億円という莫大な初期投資が必要です。これは、個人や中小企業にとって現実的な選択肢ではありません。

OEMを活用すれば、これらの設備投資は一切不要です。あなたは、すでに高品質な設備と技術を持つ工場の力を「借りる」ことができるため、最小限の資本(商品開発費と初回生産分の費用)だけで、ものづくりをスタートできます。

2-1-2. メリット②:製造ノウハウがなくても商品開発が可能

例えば化粧品を作るには、薬機法に関する知識、成分の配合技術、品質管理体制など、非常に専門的なノウハウが求められます。

OEMメーカーは、いわば「ものづくりのプロ集団」です。長年培ってきた経験と専門知識を持っているため、あなたは製造に関する細かい知識がなくても、安全で質の高い商品を開発することが可能になります。コンセプトを伝えれば、プロの視点から最適な仕様を提案してくれるでしょう。

2-1-3. メリット③:企画・マーケティング・販売に経営資源を集中できる

素晴らしい商品も、その存在が知られなければ売れることはありません。現代のビジネスにおいて、ブランドのコンセプトを伝え、顧客とコミュニケーションをとるマーケティングや販売活動は、製造と同じくらい、あるいはそれ以上に重要です。

OEMで製造を外部に委託することで、あなたは自社の貴重なリソース(時間・人材・資金)を、最も得意とする、そして最も注力すべき**「商品を企画し、売る」という活動に集中**させることができます。

2-2.【デメリット】利益率と自由度の低さ

一方で、OEMには知っておくべきデメリットも存在します。これらを理解しておくことが、後のトラブルを避ける上で非常に重要です。

2-2-1. デメリット①:製造コストがかかり利益率が低くなりやすい

自社で製造する場合に比べて、OEMでは当然ながら委託先メーカーの利益や管理費が製造原価に上乗せされます。そのため、販売価格が同じであれば、その分だけあなたの手元に残る利益率は低くなる傾向にあります。

販売価格を決めるときは、このOEM費用を考慮した上で、自社の利益がしっかりと確保できる価格設定を慎重に行う必要があります。

2-2-2. デメリット②:製造に関する主導権を握れない

製造を外部の工場に依存するため、生産スケジュールや製造ラインの都合は、基本的に委託先メーカーの意向に左右されます。

例えば、「急に商品がヒットしたから、すぐに増産してほしい!」と思っても、工場のラインが埋まっていれば数ヶ月待ちになることもあります。また、「少しだけ仕様を変更したい」といった細かな要望にも、すぐには応えてもらえないかもしれません。このように、生産の自由度やスピード感において、主導権を握りにくいという側面があります。

2-2-3. デメリット③:自社に製造技術が蓄積されない

OEMを長く続けて素晴らしい商品をたくさん販売したとしても、その**「作り方」に関する技術やノウハウは、すべて委託先メーカーの中に蓄積**されていきます。あなたの会社に、製造技術そのものが蓄積されるわけではありません。

これにより、特定のOEMメーカーへの依存度が高まってしまう「ロックイン」という状態に陥るリスクがあります。もし、そのメーカーから大幅な値上げを要求されたり、倒産してしまったりした場合、あなたのブランドの存続が危うくなる可能性もゼロではないのです。

3. OEMのやり方・流れを7つのステップで徹底解説

OEMのメリット・デメリットを理解し、「挑戦してみたい!」と決意が固まったら、いよいよ具体的な行動に移ります。

ここからは、あなたの頭の中にあるアイデアが、実際に商品として形になるまでの全工程を、7つのステップに分けて徹底的に解説していきます。この流れを把握すれば、自分が今どの段階にいて、次に何をすべきかが明確になります。

3-1.【STEP1】企画・コンセプト設計:どんな商品を誰に届けたいか?

すべての始まりは、この企画・コンセプト設計です。どんなに優れた工場でも、元となるアイデアが曖昧では良い商品は生まれません。ここでじっくりと時間をかけ、商品の骨格を固めましょう。

最低でも、以下の項目は明確に言語化しておくことをおすすめします。

- 誰に(Target): どんな悩みや願望を持つ人に届けたいですか?(例:乾燥肌に悩む20代の女性)

- 何を(What): 具体的にどんな商品ですか?(例:天然由来成分100%の高保湿美容液)

- なぜ(Why): なぜお客様は、他社製品ではなくあなたの商品を選ぶのですか?(例:肌に優しい無添加処方と、洗練されたパッケージデザイン)

- どこで(Where): どのチャネルで販売しますか?(例:自社ECサイト、Amazon)

- いくらで(How much): 想定している販売価格帯は?(例:3,000円〜4,000円)

【ポイント】

この内容を簡単な企画書として一枚の紙にまとめておくと、自分の考えが整理できるだけでなく、次のステップでメーカーと話す際に、非常にスムーズに意図を伝えることができます。

3-2.【STEP2】OEMメーカーのリサーチ・選定:成功を左右する最重要プロセス

企画が固まったら、その商品を実際に製造してくれるパートナー、OEMメーカーを探します。

このメーカー選びは、あなたのブランドの成功を左右する、全工程の中で最も重要なステップと言っても過言ではありません。作りたい商品のカテゴリー(化粧品、アパレル、食品など)に強みを持つメーカーを、慎重にリサーチしましょう。

▼具体的な探し方や、良いメーカーを見極めるためのチェックリストは、次の【4章】で詳しく解説します。

3-3.【STEP3】問い合わせ・商談・見積もり依頼:複数社にアプローチする

リサーチしたメーカーの中から、候補を3社〜5社ほどに絞り、問い合わせをします。最初から1社に決め打ちするのではなく、必ず複数社にアプローチして比較検討することが重要です。

問い合わせの際は、STEP1で作成した企画書を提示し、作りたい商品の概要、希望する仕様、おおよ目の生産数(ロット数)などを伝え、見積もりと**最低ロット数(MOQ)**を依頼しましょう。

【ポイント】

この最初の問い合わせに対するメーカーの反応は、非常に良い判断材料になります。返信は早いか、対応は丁寧か、こちらの意図を汲み取った上で質問を返してくれるかなど、ビジネスパートナーとしての姿勢を見極めましょう。

3-4.【STEP4】試作品(サンプル)の開発・修正:納得いくまで妥協しない

商談を進め、有力な候補が1〜2社に絞れたら、いよいよ試作品(サンプル)の開発を依頼します。あなたのアイデアが、初めて目に見える「形」になる、非常にワクワクする段階です。

サンプルが完成したら、細部まで徹底的にチェックします。

- 品質: 期待通りの品質か?

- 仕様: 企画した通りの色、形、サイズになっているか?

- 使用感: 化粧品ならテクスチャーや香り、アパレルなら着心地や縫製はどうか?

もし少しでも気になる点があれば、遠慮なくフィードバックし、修正を依頼しましょう。**良いメーカーは、あなたが納得するまで根気強く改良に付き合ってくれます。**このサンプル開発の段階で妥協してはいけません。

3-5.【STEP5】契約締結:仕様・納期・費用・最低ロットを明記

サンプルに完全に満足し、パートナーとなるメーカーが1社に決まったら、いよいよ契約です。口約束は絶対に避け、必ず業務委託基本契約書などの形で、正式な契約を締結しましょう。

契約書には、主に以下の内容が明記されているか、必ず確認してください。

- 最終確定した製品の仕様

- 商品単価と、最低発注ロット数(MOQ)

- 製造にかかる期間(リードタイム)と、具体的な納品日

- 支払い条件(請求のタイミングや支払い方法)

- 不良品が発生した場合の責任の所在と対応方法

- 秘密保持義務(NDA)

【ポイント】

法的な内容に不安があれば、専門家にレビューを依頼することも検討しましょう。ここで数万円を惜しんだ結果、後に何百万円ものトラブルに発展するケースもあります。

3-6.【STEP6】本生産(量産)の発注

契約が完了したら、いよいよ本生産(量産)のための**発注書(Purchase Order)**を提出します。この発注書が、正式な「作ってください」という依頼になります。

発注書には、契約書で合意した内容(商品名、数量、単価、納期など)を正確に記載し、送付します。この発注をもって、メーカーは原材料の調達や製造ラインの確保を開始します。もう後戻りはできない、重要なステップです。

3-7.【STEP7】検品・納品・販売開始

量産が完了すると、ついに商品があなたの元へ納品されます。しかし、ここで終わりではありません。

- 検品: 納品された商品が、サンプル通りの品質で、仕様書通りに作られているか、必ず検品を行います。全数検品が理想ですが、ロット数が多い場合は、一定の割合を抜き打ちでチェックするなどのルールを事前に決めておきましょう。

- 納品・保管: 検品をクリアした商品を、自宅や契約倉庫、あるいはAmazon FBAの倉庫など、指定の場所へ納品・保管します。

- 販売開始: ECサイトの商品ページを作成し、マーケティング活動を開始し、いよいよあなたのオリジナル商品の販売スタートです!

【ポイント】

商品の納品を待ってから販売準備を始めるのでは遅すぎます。本生産が開始された段階(STEP6)から、SNSでの告知や、LP(ランディングページ)の作成といった、事前のマーケティング活動を始めておくと、スムーズなスタートダッシュが切れます。

4.【最重要】優良OEMメーカーの探し方4選と見極める7つのポイント

OEMの成功は、**「どのパートナー(OEMメーカー)と組むか」**で9割が決まると言っても過言ではありません。素晴らしいアイデアも、信頼できないメーカーと組んでしまっては、品質問題や納期遅延など、取り返しのつかない事態に陥りかねません。

この章では、数ある工場の中から、あなたのブランドを成功に導く優良なパートナーを見つけ出すための具体的な方法と、そのメーカーが本当に信頼できるかを見極めるためのチェックリストをご紹介します。

4-1. OEMメーカーの探し方4選

やみくもに探すのではなく、効率的な探し方を知っておきましょう。主に以下の4つの方法があります。

4-1-1. BtoBマッチングサイト(アリババ / ラクスル / IPROS / OEMZ)

商品を作りたい企業と、それを作れる工場を繋いでくれるウェブサイトです。オンラインで効率的に多くのメーカーを比較検討できるのが最大のメリットです。

- アリババ(https://www.google.com/search?q=Alibaba.com): 中国を中心とした海外メーカーを探せる世界最大級のBtoBサイト。コストを劇的に抑えられる可能性がありますが、外国語での交渉や輸入に関する知識が必要です。上級者向け。

- ラクスル: 元々は印刷のサービスですが、現在ではTシャツやトートバッグ、スマホケースといったノベルティ・グッズ類のOEMにも対応しています。小ロットから発注しやすいのが魅力です。

- イプロス製造業: 日本最大級の製造業向けデータベースサイト。専門的な技術を持つ日本の工場が多数登録されており、本格的な製品開発のパートナーを探すのに適しています。

- OEMZ(オーイーエムズ): 化粧品や健康食品、アパレルなど、OEMに特化した比較・検索プラットフォーム。カテゴリーが絞られているため、目的のメーカーを見つけやすいのが特徴です。

4-1-2. 業界別の展示会(化粧品開発展 / 食品開発展 / 国際雑貨EXPOなど)

あなたの作りたい商品に関連する業界の「展示会」や「見本市」に足を運ぶのも、非常に有効な方法です。

最大のメリットは、一度に多くのメーカーの担当者と直接会って話せること。 サンプルを手に取って品質を確かめたり、その場で具体的な相談をしたりできるため、熱意や人柄も伝わりやすいです。

- 【展示会の例】

- 化粧品: 化粧品開発展 -COSME Tech TOKYO- (東京ビッグサイト)

- 食品: 食品開発展 -Hi Japan-

- 雑貨: 国際雑貨EXPO (LIFESTYLE Week)

東京ビッグサイトや幕張メッセなどの公式サイトで年間スケジュールを確認し、興味のある展示会に参加してみましょう。

4-1-3. インターネット検索(「商品カテゴリ OEM」「地域名 OEM」で検索)

最も基本的ですが、やはり欠かせないのがGoogleなどでの検索です。検索のコツは、具体的なキーワードを組み合わせることです。

- 「(商品カテゴリ) OEM」 例:「化粧品 OEM」「アパレル OEM」「サプリメント OEM」

- 「(地域名) OEM」 例:「神奈川県 OEM」「横浜市 化粧品 製造」

【ポイント】

検索結果の1ページ目に出てくる企業だけが良いメーカーとは限りません。優れた技術を持っていても、ウェブサイトが古いままの中小企業も多く存在します。2ページ、3ページと深掘りすることで、「隠れた優良工場」が見つかることもあります。

4-1-4. 既存商品の裏面表示から探す(製造元・販売元をチェック)

あなたがベンチマークしている競合商品や、理想とする品質の商品が既に市場にある場合、その商品を手に取って裏面の表示ラベルを見てみましょう。

そこには**「製造販売元」や「製造者」**として、実際にその商品を製造した会社名が記載されています。その会社名を検索すれば、少なくともあなたの作りたい商品の製造実績がある、有力な候補メーカーであることが分かります。

4-2. 失敗しない!良いOEMメーカーを見極める7つのチェックリスト

候補となるメーカーをいくつかリストアップしたら、次の7つのポイントを基準に、本当に信頼できるパートナーかを見極めていきましょう。問い合わせや商談の際に、ぜひ確認してみてください。

✅ 1. 実績は豊富か(作りたい商品カテゴリでの経験)

作りたい商品と全く同じでなくても、近いカテゴリでの製造実績が豊富かを確認しましょう。ポートフォリオや過去の事例を見せてもらうのが有効です。

✅ 2. 最低ロット数(MOQ)は自社の規模に合っているか

個人や小規模で始める場合、このMOQは死活問題です。「1万個からしか作れません」という工場では、リスクが大きすぎます。自社の計画に見合った、無理のないロット数で対応してくれるか、最初に確認しましょう。

✅ 3. 担当者のレスポンスは速く、対応は丁寧か

ビジネスの基本ですが、これは非常に重要です。最初の問い合わせへの返信が遅い、質問への回答が曖昧、態度が横柄、といった担当者は、将来的に必ずトラブルの原因になります。あなたのビジネスに真摯に向き合ってくれる担当者かを見極めましょう。

✅ 4. 品質管理体制(ISO認証など)は整っているか

「どのような品質管理をしていますか?」「不良品が出た場合の対応は?」といった質問を直接投げかけてみましょう。ISO9001などの品質マネジメント認証を取得しているかも、一つの判断基準になります。良い工場は、自社の品質管理体制に自信を持っているはずです。

✅ 5. 企画・開発の提案力はあるか

あなたの言うことをただ聞くだけの「イエスマン」な工場より、「そのコンセプトなら、こちらの成分の方が効果が高いですよ」「この容器にすればコストを抑えられます」といった、プロの視点からの改善提案をしてくれるメーカーは、真のパートナーになり得ます。

✅ 6. 秘密保持契約(NDA)に応じてくれるか

あなたの商品のアイデアは、大切な知的財産です。具体的な話を進める前には、必ず秘密保持契約(NDA)の締結を申し出ましょう。これを渋ったり、拒否したりする企業は、コンプライアンス意識が低いと判断し、取引を避けるべきです。

✅ 7. 工場見学は可能か

「百聞は一見に如かず」。実際にあなたの商品が作られる現場を見せてもらえるかは、信頼性を測る大きなバロメーターです。整理整頓されているか、スタッフは生き生きと働いているか。クリーンな環境を見せてくれる工場は、信頼できる可能性が高いでしょう。

5.【費用とロット数のリアル】いくらから作れる?カテゴリー別目安

「で、結局いくらあれば自分のブランド商品を作れるの?」

これは、OEMを検討するすべての人が抱く、最も現実的で重要な疑問でしょう。この章では、費用の内訳や、必ず知っておくべき「最低ロット数」の考え方、そしてカテゴリー別のリアルな費用の目安を解説していきます。

5-1. OEMにかかる費用の内訳(商品原価 / 容器・パッケージ代 / デザイン費など)

OEMにかかる費用は、単に「商品1個あたりの値段」だけではありません。主に、以下のような費用が組み合わさって、初期投資額が決まります。

- 商品原価(原料費+加工費): 商品の本体を作るための費用です。製品に使われる原料の費用と、それを加工・製造するための人件費や機械の稼働費などが含まれます。

- 容器・パッケージ代: 商品を保護し、その世界観を表現するための費用です。化粧品のボトルやポンプ、食品を入れる袋、商品を包む化粧箱、貼り付けるラベルシールなどがこれにあたります。特にオリジナルの容器を作る場合は、高額な「型代」が別途必要になることがあります。

- デザイン費: ブランドのロゴや、パッケージのデザインを依頼するための費用です。自分でデザインできれば費用はかかりませんが、デザイナーに依頼するのが一般的です。メーカーにデザインも依頼できる場合と、自分で外部のデザイナーを探す場合があります。

- 版代(はん代): 箱やラベルに印刷をするための「版」を作成する初期費用です。一度作れば、同じデザインで増産する際には基本的にかかりません。

- その他: 工場から倉庫までの送料、第三者機関に検品を依頼する場合の検品費用などがかかることもあります。

5-2. 最低ロット数(MOQ)とは?小ロット対応メーカーの探し方

メーカーと話を進める上で、必ず出てくるのが**「最低ロット数(MOQ)」**という言葉です。

これは「Minimum Order Quantity」の略で、「この数量以上でないと、製造を引き受けられません」という最低発注数量のことです。

工場は一度製造ラインを動かすのに大きなコストがかかるため、ある程度の量をまとめて作らないと採算が取れません。そのため、ほとんどのメーカーがこのMOQを設定しています。個人や小規模事業者にとって、このMOQが最初の大きな壁となることが多いのです。

【小ロット対応メーカーの探し方】

- 検索サイトで**「(商品カテゴリ) OEM 小ロット」**と検索する。(例:「化粧品 OEM 小ロット」)

- BtoBマッチングサイトの検索条件で、ロット数を指定して絞り込む。

- 複数のメーカーに問い合わせ、正直に「最初は小ロットで始めたい」と相談してみる。

【注意点】

小ロットに対応してくれるメーカーは見つかりますが、その分、商品1個あたりの単価は割高になる傾向があります。これは、同じ製造ラインの準備コストを、少ない数の商品で回収しなければならないためです。

5-3. カテゴリー別・費用の目安

※ここに記載する費用とロット数は、あくまで一般的な目安です。商品の仕様や依頼するメーカーによって大きく変動するため、必ず複数のメーカーから正確な見積もりを取得してください。

5-3-1. 化粧品(例:美容液 1,000個〜 / 費用50万円〜)

美容液や化粧水などの液体物は、一度に作る量が多くなるため、MOQは1,000個〜が一般的です。処方開発や安全性試験、高品質な容器代も含まれるため、初期費用は50万円〜100万円以上を見ておくのが現実的です。

5-3-2. アパレル(例:Tシャツ 100枚〜 / 費用20万円〜)

Tシャツやトートバッグなどは、比較的ロットが小さく、**100枚〜**対応してくれるメーカーも多くあります。生地の種類や印刷方法(シルクスクリーン、インクジェットなど)によって費用は変動しますが、**20万円〜**がスタートラインの目安となるでしょう。

5-3-3. 健康食品・サプリ(例:錠剤 3万粒〜 / 費用30万円〜)

サプリメントは、中身の「粒」単位でMOQが設定されることが多く、**3万粒〜が一般的です。3万粒と聞くと膨大に感じますが、例えば「1袋に30粒入れる」とすれば、商品としては1,000袋分になります。初期費用は、原料にもよりますが30万円〜**が目安です。

5-3-4. 雑貨・グッズ(商品により100個〜可能)

雑貨は商品の種類が非常に幅広いため、一概には言えません。既存の型を使うスマホケースやアクリルキーホルダーなどは、100個程度から作れる場合もあります。一方で、オリジナルの形状でプラスチック製品を作る場合などは、最初に高額な「金型代」が数十万円かかることもあります。

6.「国内OEM」vs「海外(中国)OEM」徹底比較!どちらを選ぶべき?

OEMメーカーを探し始めると、多くの人が直面するのが**「国内のメーカーに頼むか、それともコストの安い海外(特に中国)のメーカーに頼むか」**という大きな決断です。

それぞれに明確なメリットとデメリットが存在するため、安易にコストだけで決めてしまうのは非常に危険です。ここでは、4つの重要な観点から両者を徹底比較し、あなたがどちらを選ぶべきかの判断材料を提供します。

6-1. コストの比較:海外勢に軍配が上がるが、総額では逆転も?

- 海外(中国)OEM:◎一般的に、人件費や原材料費が安いため、商品1個あたりの製造単価は海外の方が圧倒的に安くなります。これが、多くの企業が海外生産を選ぶ最大の理由です。

- 国内OEM:△日本の高い品質基準と人件費を背景に、製造単価は海外に比べて高くなる傾向があります。

【注意点:隠れたコストの存在】

ただし、「単価が安い」からといって、最終的な総額も安くなるとは限りません。海外OEMには、以下のような「隠れたコスト」が存在します。

- 国際輸送費(船便・航空便)

- 輸入関税

- 現地での検品費用や代行手数料

- 通訳や翻訳にかかる費用

これらの費用をすべて合算した**「総コスト」**で比較すると、特に小ロットの場合、国内生産との価格差が縮まったり、場合によっては逆転したりするケースも少なくありません。

6-2. 品質と安全性の比較:国産の信頼性 vs 海外の品質向上

- 国内OEM:◎**「Made in Japan」のブランドが示す通り、品質管理のレベルは世界最高水準です。特に、化粧品や健康食品など、安全性への要求が厳しい商品の場合、国内生産であること自体が、消費者の大きな「安心感」と「信頼」**に繋がります。

- 海外(中国)OEM:〇「安かろう、悪かろう」というイメージは過去のものです。現在の中国の工場の品質は劇的に向上しており、世界的な有名ブランドの製品も数多く生産されています。ただし、その品質は工場によって玉石混交であるのも事実。非常に優れた工場もあれば、品質管理がずさんな工場も存在するため、信頼できるパートナーを見つけ出すための「目利き」がより重要になります。

6-3. コミュニケーションとリードタイム:国内の円滑さ vs 海外の遅延リスク

- 国内OEM:◎言うまでもなく、言語の壁がないことが最大の強みです。仕様に関する細かなニュアンスや、急な変更依頼なども、電話一本で正確に伝えることができます。意思疎通のミスによるトラブルのリスクを、最小限に抑えられます。また、物理的な距離が近いため、リードタイム(発注から納品までの期間)が短く、納期の予測が立てやすいのも魅力です。

- 海外(中国)OEM:△言語や商習慣の違いから、コミュニケーションに齟齬が生まれるリスクは常に伴います。また、春節(旧正月)などの長期休暇や、通関手続き、天候による輸送の遅れなど、予期せぬトラブルで納期が大幅に遅延するリスクは、国内生産に比べて格段に高くなります。

6-4. 初めてのOEMならどちらがおすすめか?

ここまで比較してきましたが、結論として、もしこれがあなたの初めてのOEM挑戦なのであれば、国内OEMからスタートすることを強く推奨します。

理由はシンプルで、失敗するリスクを最小限に抑えられるからです。

OEMのプロセスは、あなたが思う以上に多くの細かな確認や意思決定の連続です。ただでさえ複雑なそのプロセスに、外国語での交渉や、国際輸送、輸入手続きといった変数が加わると、難易度は一気に跳ね上がります。

まずは国内のパートナーと組み、OEMの企画から販売までの一連の流れをスムーズに経験すること。そして、事業が軌道に乗り、より大きなロットでの生産やコスト削減が必要になった段階で、次のステップとして海外OEMを検討するのが、最も賢明で確実な戦略と言えるでしょう。

7. OEMで失敗しないための契約・法律に関する4つの注意点

無事に商品が完成し、いよいよ販売開始へ。しかし、本当の意味でビジネスを軌道に乗せるためには、その手前で必ず確認しておくべき、契約・法律に関する重要なポイントが存在します。

これらは、あなたのブランドと事業を、予期せぬトラブルから守るための「保険」です。少し専門的な内容に感じるかもしれませんが、一つずつ確実に押さえていきましょう。

7-1.【契約書】業務委託基本契約書は必ず締結する

どんなにメーカーの担当者と良好な関係を築けても、ビジネスはビジネスです。口約束だけに頼るのは絶対に避けてください。後々の「言った、言わない」というトラブルを防ぎ、お互いの権利と義務を明確にするために、必ず「業務委託基本契約書」を締結しましょう。

契約書は、メーカー側が雛形を用意していることが多いですが、鵜呑みにせず、以下の項目が自社にとって不利な内容になっていないか、弁護士や行政書士などの専門家も交えてしっかりと確認することが重要です。

- 支払い条件や納期は、合意した通りか?

- 商品の仕様や品質基準は、明確に定義されているか?

- 自社のアイデアや情報を守るための、秘密保持義務は含まれているか?

7-2.【品質管理】検品体制を明確にし、不良品発生時の対応を決めておく

「品質」は、あなたのブランドの生命線です。納品された商品に不良品が混じっていた場合、誰が責任を取り、どのように対応するのかを、契約段階で明確に決めておく必要があります。

以下の点を、メーカーと具体的にすり合わせておきましょう。

- 検品基準: どのような状態を「不良品」と定義しますか?(例:「1cm以上の傷があるもの」「印刷の色が指定と5%以上違うもの」など、可能な限り具体的に)

- 検品方法: 誰が検品を行いますか?(自社、メーカー、第三者の検品業者など)全数検品しますか、それとも抜き取り検査ですか?

- 不良品発生時の対応: 不良品が見つかった場合、メーカーは**「良品と交換」してくれるのか、「値引き」で対応するのか、あるいは「返品・返金」**に応じるのか。この取り決めが、最も重要です。

7-3.【商標登録】自社ブランドを守るために必須!特許庁への出願方法

あなたが時間と情熱をかけて考えたブランド名やロゴ。それは、誰にも真似されてはならない、あなただけの大切な資産です。その資産を守る法的な手段が**「商標登録」**です。

もし商標登録を怠ると、悪意のある第三者にあなたのブランド名を先に登録されてしまい、「その名前を使うな!」と警告されたり、最悪の場合、ブランド名の変更を余儀なくされたりするリスクがあります。

- 手続きの場所: 特許庁(JPO)

- 手続きの流れ: まずは特許庁のデータベース「J-PlatPat」で、使いたい名称が既に登録されていないかを確認します。その後、オンラインまたは書面で出願手続きを行います。

手続きは個人でも可能ですが、専門的な知識も必要となるため、商標に詳しい**弁理士(べんりし)**に相談・依頼するのが確実で安心です。

7-4.【PL保険】製造物責任法(PL法)への備え!保険加入を検討する

最後に、万が一の事故への備えです。製造物責任法(PL法)という法律により、あなたの販売した製品の欠陥によって、お客様が怪我をしたり、所有物が壊れたりした場合、製造者でなくとも「販売者」であるあなたが、損害賠償責任を負う可能性があります。

【例】

- 販売した化粧品で、お客様が重い皮膚炎を起こしてしまった。

- 販売した電気製品が発火し、火事になってしまった。

こうしたリスクに備えるのが、**「PL保険(生産物賠償責任保険)」**です。PL保険に加入しておくことで、万が一の事故の際に発生する高額な賠償金や訴訟費用をカバーすることができます。

PL保険は、国内のほとんどの損害保険会社で取り扱っています。あなたの商品のリスクに合わせて、必ず加入を検討しましょう。これは、ブランドを長く、そして安心して続けていくための、経営者の責任です。

8. まとめ:OEMは正しい手順と知識で、誰でもメーカーになれる

今回は、OEMのやり方について、基本的な知識から具体的な7つのステップ、優良メーカーの探し方、そして事業を守るための法律に関する注意点まで、網羅的に解説しました。

「メーカーになる」と聞くと、巨大な工場やたくさんの従業員が必要な、自分とは無縁の世界だと感じていたかもしれません。

しかし、この記事をここまで熱心に読んでくださったあなたは、もうお分かりのはずです。

OEMという手法は、正しい手順と知識さえあれば、個人の情熱や小さなチームのアイデアを「商品」という形に変えることができる、非常に強力なツールなのです。

もちろん、簡単な道のりではありません。コンセプト設計に悩み、良いパートナーを探して奔走し、時には厳しい交渉も必要になるでしょう。

しかし、その一つ一つの困難を乗り越えた先に、あなた自身のブランドが生まれ、お客様の手に渡り、「ありがとう」と言ってもらえる、何物にも代えがたい喜びが待っています。

この記事が、あなたの「ブランドオーナーへの道」を照らす、信頼できる地図となることを心から願っています。

さあ、まずはあなたの頭の中にある最高のアイデアを、紙に書き出すことから始めてみませんか。

コメント