過去10年、S&P500を圧倒するリターンを叩き出し、今や「最強のETF」として多くの投資家を魅了するQQQ。その輝かしい実績を前にすれば、「S&P500よりもQQQに集中投資すべきだ」と考えてしまうのも無理はありません。

しかし、その熱狂の中で、あなたは本当に冷静な判断を下せているでしょうか?

「信者」になるあまり、その強烈な光が生み出す「濃い影」から、目をそらしてはいませんか?

この記事は、頭ごなしにQQQを否定するものではありません。

むしろ、その逆です。

なぜQQQが最強と呼ばれるのか、その裏に隠された**「7つの構造的なリスク」**を、ITバブル崩壊時の下落率やS&P500との徹底比較データを用いて、冷徹なまでに解剖します。

そして、その先にある**「なぜ多くの賢明な投資家が、それでもS&P500を選ぶのか」という本質的な答えと、それでもQQQの成長を取り入れたいあなたのための「後悔しないポートフォリオの組み方」**まで、具体的にお示しします。

この記事を読み終えたとき、あなたは「みんなが良いと言うから」という思考停止から抜け出し、10年後の自分に感謝される、揺るぎない根拠に基づいた投資判断ができるようになっているはずです。

さあ、熱狂の当事者であり続けるか、それとも市場を冷静に見渡す賢者となるか。

あなたの未来を決めるのは、今この瞬間の知的好奇心です。

- 1. はじめに:なぜ今、最強と謳われる「QQQ」を疑うべきなのか

- 2. データで見る光と影:QQQの圧倒的パフォーマンスと、その裏に潜むリスク

- 3.【本題】専門家が語る、QQQをおすすめしない7つの合理的理由

- 4.【タイプ別】もう迷わない!QQQの代わりに検討すべき最適解ETF 3選

- 5.【上級者向け】QQQを否定せず「武器」として使う賢い付き合い方

- 6. まとめ:自分の投資哲学にQQQは合っているか?もう一度胸に手を当てて考えよう

- 7. よくある質問(FAQ)

1. はじめに:なぜ今、最強と謳われる「QQQ」を疑うべきなのか

Apple、Microsoft、NVIDIA、Amazon…

世界を席巻し、私たちの生活を根底から変え続けるテクノロジーの巨人たち。その成長の果実を余すところなく享受できるQQQは、まさに現代における「富への最短ルート」のように語られています。S&P500を凌駕するその圧倒的なパフォーマンスは、疑いようのない事実です。

しかし、一歩立ち止まって考えてみてください。

なぜ、経験豊富な投資家や資産運用のプロフェッショナルたちは、ポートフォリオの「主軸」にQQQではなく、S&P500や全世界株式を据えることが多いのでしょうか。彼らはQQQの爆発的な成長力を知らないのでしょうか?

いいえ、違います。

彼らは、その輝かしいリターンの裏に隠された**「リスクの質」**が、S&P500とは全く異なることを熟知しているからです。そしてそのリスクは、熱狂の渦中にいる個人投資家ほど見過ごしがちな、構造的な問題をはらんでいます。

1-1. 結論:QQQは「これ一本でOK」な万能ETFではない。特に「安定志向の長期投資家」と「本当の分散投資をしたい人」にはおすすめしない。

まず、本記事の結論からお伝えします。

QQQが、時代を牽引する素晴らしい銘柄で構成された魅力的なETFであることは間違いありません。しかし、「これ一本に投資しておけば安心」という考えは、あまりにも危険な幻想です。

特に、あなたが以下のような投資家である場合、QQQは最適解どころか、将来の後悔の原因になりかねません。

- 安定志向の長期投資家の方: 日々の値動きに一喜一憂せず、心の平穏を保ちながら着実に資産を育てたいと考えるなら、QQQの激しいボラティリティ(価格変動)は精神的な負担が大きすぎます。

- 「本当の分散投資」で資産を守りたい方: 約100社に投資しているから分散できている、というのは早計です。その中身は情報技術セクターに極端に偏っており、鉄壁のディフェンスを築きたいあなたにとっては、「分散投資のつもりで、実はハイテク株に集中投資していた」という笑えない状況に陥るリスクがあります。

1-2. この記事でわかること:過去のリターンに隠されたQQQの死角と、あなたのリスク許容度に合った最適なETFの選び方

この記事は、いたずらに不安を煽るものではありません。データという客観的な事実に基づき、あなたがQQQと冷静に向き合い、10年後、20年後に「あの時、正しい判断ができた」と確信できるための羅針盤となることを目指します。

具体的には、以下の点が明確になります。

- QQQの「死角」: ITバブル崩壊時に記録した**-81%という最大下落率**の事実と、それがなぜ起きたのかという構造的な理由。

- S&P500との本質的な違い: 単なるリターンの比較ではなく、ポートフォリオに与える「リスクの質」がどう違うのか。

- あなたに最適なETFの選び方: 最終的に、あなたの投資目標とリスク許容度に照らし合わせ、どのETFが最適解なのかを見つけるための具体的な「判断基準」。

「みんなが良いと言うから」という思考停止から脱却し、あなた自身の投資哲学を確立するための一歩を、ここから踏み出しましょう。

2. データで見る光と影:QQQの圧倒的パフォーマンスと、その裏に潜むリスク

投資の世界では、リターンという「光」が強ければ強いほど、その裏側にはリスクという「影」もまた色濃く落ちています。QQQへの投資判断は、この耳障りの良い光の部分だけでなく、多くの人が目をそむけがちな影の部分、すなわち不都合な真実にも向き合って初めて、後悔のないものになります。

この章では、誰もが否定できない客観的なデータを用いて、QQQが持つ「光と影」の二面性を明らかにしていきましょう。

2-1. 【光】S&P500(VOO)を過去10年で〇〇%アウトパフォームした驚異的な実績(〜2024年末データ)

まず、誰もがQQQに魅了される最大の理由、その圧倒的なパフォーマンスを見てみましょう。

下のグラフを見れば一目瞭然ですが、過去10年間(2015年1月〜2024年12月)、QQQは米国市場の代表であるS&P500(VOO)を大きくアウトパフォームしてきました。

このグラフは、2015年に1万ドルをQQQとVOOにそれぞれ投資した場合の資産額の推移を年ごとに示しており、QQQがS&P500(VOO)を大きくアウトパフォームしていることが一目で分かります

具体的に、もしあなたが2015年の初めに1万ドルをそれぞれに投資していたら、配当を再投資した場合の10年後の資産額は以下のようになります。

- S&P500 (VOO) に投資した場合: 約32,000ドル

- NASDAQ100 (QQQ) に投資した場合: 約54,000ドル

10年間で、その差は約22,000ドル。QQQはS&P500の1.7倍近い資産を築き上げた計算です。特に、GAFAMに代表される巨大ハイテク企業が世界経済を牽引したこの10年間において、その成長をダイレクトに享受できたQQQのリターンは圧巻の一言です。

この驚異的な成長こそが、QQQが「最強」と呼ばれ、多くの投資家を惹きつけてやまない「光」の部分なのです。

2-2. 【影】ITバブル崩壊時の悪夢:QQQの最大下落率は-81%(S&P500は約-50%)

しかし、コインに裏表があるように、この高いリターンは同じくらい大きなリスクと隣り合わせです。そのリスクが最も牙を剥いたのが、2000年から2002年にかけての「ITバブル崩壊」でした。

「潮が引いたときに初めて、誰が裸で泳いでいたかがわかる」とはウォーレン・バフェットの有名な言葉ですが、ITバブルという熱狂の潮が引いた時、ハイテク株に集中していたQQQは未曾有の大暴落に見舞われます。

- ITバブル崩壊時の最大下落率

- S&P500: 約 -50%

- QQQ: 約 -81%

S&P500でさえ資産が半分になるという厳しい状況の中、QQQの資産は約5分の1にまで激減しました。

1000万円の資産が、わずか2年半で190万円になってしまう恐怖を想像してみてください。その後の復活劇を知っている今だからこそ冷静に振り返れますが、この渦中で資産を投げ売りせずに耐え抜くことが、どれほど困難であったかは想像に難くありません。

この歴史的な大暴落こそ、QQQの集中投資リスクを最も雄弁に物語る、決して忘れてはならない「影」であり、教訓なのです。

2-3. ボラティリティ(価格変動リスク)比較:QQQの標準偏差はVOOの約1.3倍。値動きが激しいことへの覚悟は必要か?

ITバブルのような数十年に一度の暴落だけでなく、日常的な価格変動の大きさもQQQの重要な特徴です。この「値動きの荒さ」を示す指標が**ボラティリティ(標準偏差)**です。

- 年率標準偏差の比較

- S&P500 (VOO): 約 17-18%

- NASDAQ100 (QQQ): 約 22-23%

数字だけ見るとピンとこないかもしれませんが、QQQのボラティリティはS&P500の約1.3倍。これは、良い時も悪い時も、QQQの値動きがS&P500に比べて日常的に3割増しで激しいことを意味します。

S&P500が1日に2%下落するような日には、QQQは2.6%かそれ以上下落する可能性が高いということです。もちろん上昇する時も同様ですが、資産がジェットコースターのように毎日大きく上下する環境は、多くの人にとって想像以上の精神的ストレスとなります。

「自分は長期投資だから、日々の値動きは気にしない」と頭ではわかっていても、実際に資産が大きく目減りしていく中で冷静さを保ち、合理的な判断を下し続けることは決して簡単ではありません。

次の章では、こうしたリスクを生み出しているQQQの構造的な理由について、さらに詳しく掘り下げていきます。

3.【本題】専門家が語る、QQQをおすすめしない7つの合理的理由

前の章では、QQQの輝かしいリターン(光)と、歴史的な大暴落(影)という二面性をデータで確認しました。では、なぜQQQはこれほどまでに尖った特性を持つのでしょうか?

その答えは、QQQが内包する「集中」という構造にあります。

ここでは、専門家の視点から、QQQをおすすめしない7つの合理的な理由を、構造的に解き明かしていきます。

3-1. 理由①:過度なセクター集中リスク – 情報技術セクターへの依存度が約50%

QQQが抱える最大のリスクは、特定の業種、すなわち「情報技術セクター」への極端な偏りです。

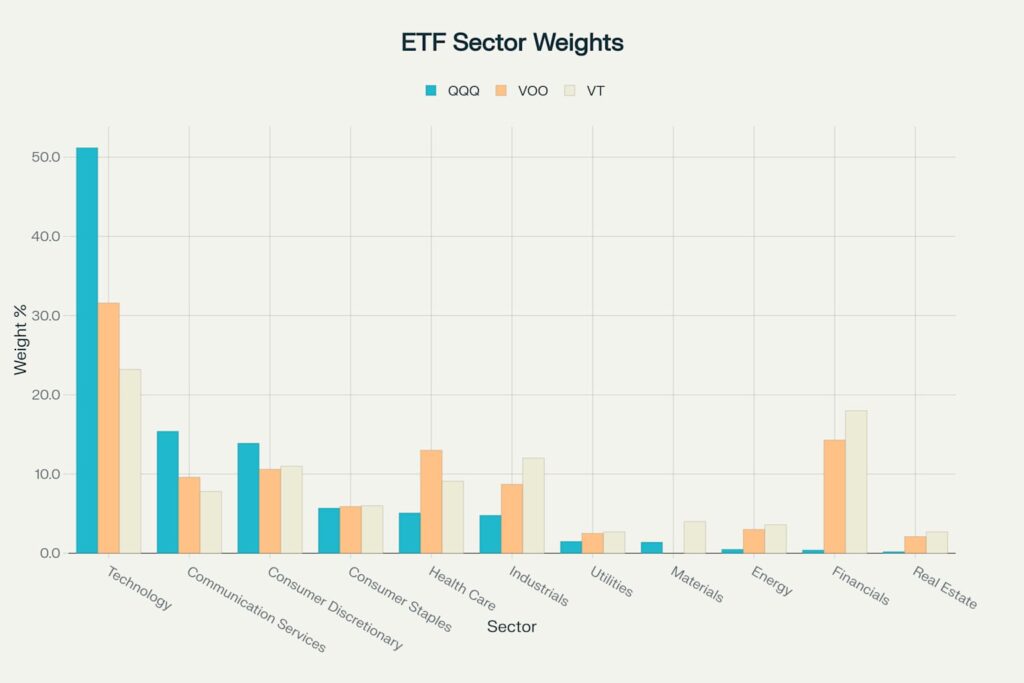

3-1-1. QQQ vs VOO(S&P500) vs VT(全世界) のセクター比率を円グラフで徹底比較

「分散投資」と聞いて、あなたはどんなイメージを持つでしょうか。様々な業種の企業にバランス良く投資する姿を思い浮かべるかもしれません。では、QQQの実態を見てみましょう。

- QQQ: **情報技術セクターが約49%**を占めます。次点のコミュニケーション・サービス(約16%)、一般消費財(約14%)を合わせると、わずか3セクターで全体の約8割を構成しています。

- VOO (S&P500): 情報技術セクターは約29%に抑えられ、金融(約13%)、ヘルスケア(約13%)など、他のセクターにも比較的バランス良く分散されています。

- VT (全世界株式): さらに分散が効いており、情報技術セクターは約24%。国・地域も分散されているため、よりディフェンシブな構成です。

このデータが示すのは、QQQは「米国の様々な優良企業100社への分散投資」ではなく、実質的には**「米国のハイテク関連企業への集中投資」**に近いということです。

3-1-2. もしハイテク業界に冬の時代が来たら?GAFAM失速がポートフォリオに与える壊滅的影響

「今はハイテクの時代だから問題ない」と考えるのは早計です。ITバブル崩壊が示したように、どんなに輝かしいセクターにも、いつか冬の時代が訪れる可能性があります。

現代のGAFAM(Google, Apple, Facebook(Meta), Amazon, Microsoft)も盤石に見えますが、各国の独占禁止法による規制強化、イノベーションのジレンマ、次世代の破壊的技術の登場など、リスクは常に存在します。

もし巨大ハイテク企業が軒並み失速するような事態になれば、多様なセクターに分散しているS&P500や全世界株式に比べて、QQQが受けるダメージは比較にならないほど甚大なものになるでしょう。

3-2. 理由②:銘柄の集中リスク – たった10社で全体の50%以上を占める構成

セクターだけでなく、投資先の「銘柄」にも集中リスクは存在します。

3-2-1. これは本当に「分散投資」と呼べるのか?という根本的な問い

QQQは「100社に投資している」と聞くと、十分に分散されているように感じます。しかし、その構成比率を見ると、印象は大きく変わります。

QQQの上位10銘柄だけで、全体の約48%(2025年6月時点)を占めているのです。つまり、あなたの投資額の約半分が、たった10社の株価に連動していることになります。これはもはや、インデックス投資というよりは「GAFAMを中心とした巨大IT企業への厳選投資」と呼ぶ方が実態に近いでしょう。

3-2-2. AppleやMicrosoftの1社がこけると、QQQ全体が大きく下落する構造的問題

この集中は、特定の企業の業績不振がポートフォリオ全体に与える影響を極めて大きくします。

例えば、構成比率10%を占めるAppleの株価が、ある決算発表で1日で10%下落したとしましょう。他の99社の株価に変動がなくても、それだけでQQQの価格は1%も下落してしまいます(10% × 10% = 1%)。

S&P500であれば、1社の構成比率は最大でも7%程度であり、500社に分散されているため、1社の不振が全体に与える影響は限定的です。QQQは、数社のトップ企業の命運と一蓮托生の関係にあるのです。

3-3. 理由③:低い配当利回り – インカムゲインを重視する投資家には不向き

投資の利益には、株価上昇による「キャピタルゲイン」と、配当金による「インカムゲイン」の2種類があります。QQQはこのインカムゲインをほとんど期待できません。

3-3-1. QQQの配当利回り(約0.6%)と高配当ETF「VYM」(約3.0%)の具体的な比較

QQQの構成銘柄は、利益を配当として株主に還元するよりも、事業の成長のために再投資する「グロース企業」が中心です。そのため、配当利回りは非常に低い水準にあります。

- QQQの配当利回り: 約0.58%

- VYM(米国高配当株式ETF)の配当利回り: 約2.9%

仮に1,000万円を投資した場合、年間に受け取れる配当金(税引前)は、QQQが約5万8千円であるのに対し、VYMは約29万円と、5倍もの差が生まれます。

3-3-2. キャピタルゲイン狙いに特化していることのデメリット

「値上がり益があれば配当は要らない」と思うかもしれません。しかし、株価が下落・停滞する局面では、定期的に受け取れる配当金は「精神的な支え」となり、狼狽売りを防いでくれます。また、その配当金を再投資することで、株価が安い時期に口数を増やし、将来の上昇局面でより大きなリターンを狙うこともできます。

キャピタルゲイン一本足打法のQQQは、相場が良い時は絶好調ですが、ひとたび流れが変わると、精神的にも金銭的にも支えを失いやすいのです。

3-4. 理由④:割高感(高PER)と金利上昇への脆弱性

QQQの構成銘柄は、将来の大きな成長期待から株価が買われるため、企業の利益に対して株価が割高な水準(高PER)になりがちです。

3-4-1. QQQ構成銘柄の平均PERはS&P500平均より高く、割高な水準で買うリスク

株価の割安性を示すPER(株価収益率)を比較すると、QQQは約28倍、S&P500は約23倍と、QQQの方が明らかに割高です。

これは「将来の成長への期待料」が株価に上乗せされていることを意味します。もし、その期待通りの成長が実現できなければ、期待が剥落した分だけ株価は大きく下落するリスクを抱えています。

3-4-2. 2022年の金利上昇局面でQQQがS&P500より大きく下落した事実の再確認

高PERのグロース株は、特に「金利の上昇」に弱いという特性があります。2022年にFRBがインフレ抑制のために急激な利上げを行った局面では、その脆弱性が露呈しました。

- 2022年の年間リターン

- S&P500 (VOO): -18.11%

- QQQ: -32.58%

金利が上昇すると、企業は借入金の利払い負担が増え、将来の利益の現在価値も目減りします。特に、将来の成長に期待が集まるハイテク株は、この影響を強く受けて大きく売られました。QQQへの投資は、常に金融政策の動向に敏感でなければならないのです。

3-5. 理由⑤:過去の栄光が未来を保証するわけではないという事実

「過去10年、S&P500に勝ち続けてきたのだから、これからも大丈夫だろう」と考えるのは危険です。

3-5-1. 2000年代の10年間はQQQがS&P500に負け続けた「失われた10年」だった

多くの人が忘れがちですが、ITバブル崩壊後の2000年から2009年末までの10年間、QQQのパフォーマンスはS&P500に劣後していました。

この「失われた10年」の間に、「ハイテク株はもう終わった」と考え、QQQを売却してしまった投資家も少なくありません。もしあなたがこの時期に投資を始めていたら、QQQに対して「最強」というイメージは持てなかったでしょう。

3-5-2. 時代によって最強のセクターは変遷する(エネルギー、金融など)

投資の歴史を振り返れば、時代の主役となるセクターは常に移り変わってきました。1970年代は石油危機でエネルギー株が、1980年代は日本の金融株が、そして2010年代は米国のハイテク株が市場を牽引しました。

今の常識が10年後、20年後も続くという保証はどこにもありません。特定のセクターに未来を賭けるQQQの戦略は、時代の変化とともに大きなリスクとなり得るのです。

3-6. 理由⑥:やや高めの信託報酬

長期投資において、リターンを蝕む最大の敵の一つが「コスト」です。その点でもQQQはS&P500 ETFに見劣りします。

3-6-1. QQQ(0.20%) vs VOO(0.03%) の信託報酬比較。30年間の運用で生じるリターンの差は〇〇万円

- QQQの信託報酬: 年率 0.20%

- VOOの信託報酬: 年率 0.03%

その差はわずか0.17%ですが、複利効果が働く長期投資では、この差が無視できない金額となって返ってきます。

仮に100万円を投資し、年率7%で30年間運用できたとしましょう。信託報酬の差だけで、将来の資産額には約36万円もの差が生まれます。もし投資額が1,000万円なら、その差は約360万円です。これは、あなたが受け取るはずだったリターンが、気づかぬうちにコストとして消えていくことを意味します。

3-7. 理由⑦:精神的な負担 – 大きな値動きにあなたの心は耐えられるか?

最後の、そして最も重要な理由が、あなた自身の「心」の問題です。

3-7-1. 資産が1日で5%下落する日常に、冷静な判断を保ち続けることの難しさ

前の章で見たように、QQQはボラティリティが非常に高いETFです。あなたの資産額が、1日で5%、1ヶ月で20%も変動する可能性があります。

「長期投資だから大丈夫」と頭で理解していても、実際に自分の資産がみるみる減っていくのを目の当たりにして、冷静な判断を保ち続けられる人は多くありません。恐怖に駆られて、最も株価が安い局面で売却してしまう「狼狽売り」こそ、個人投資家が犯す最大の過ちです。

投資における最大の敵は、市場の変動ではなく、あなた自身の心の中にいる「恐怖」や「欲望」といった感情なのです。QQQは、その感情を常に揺さぶり続ける、極めて扱いの難しいETFであると言えるでしょう。

4.【タイプ別】もう迷わない!QQQの代わりに検討すべき最適解ETF 3選

ここまでQQQが内包する7つのリスクを詳しく見てきて、「じゃあ、自分はいったい何に投資すればいいんだ?」と不安や混乱を感じている方もいらっしゃるかもしれません。

ご安心ください。投資の正解は一つではありません。大切なのは、あなたの投資目標やリスクに対する考え方に合った商品を選ぶことです。

この章では、あなたの投資スタイルに合わせて、QQQの優れた「代替案」となる最適解ETFを3つ、厳選してご紹介します。それぞれの特徴を理解すれば、もう投資の軸で迷うことはありません。

4-1. 王道かつ鉄板の安定感を求めるなら:【VOO】S&P 500 ETF

QQQの成長力は魅力的だけれど、ITバブル崩壊のような大暴落や、日々の激しい値動きは避けたい。そんな、**安定感を重視するすべての長期投資家にとっての最適解が、S&P500に連動するETF【VOO】**です。

4-1-1. QQQほどの集中リスクを避けつつ、米国経済全体の成長に乗るための最適解

VOOは、AppleやMicrosoftのようなハイテク企業だけでなく、コカ・コーラ(生活必需品)、ジョンソン・エンド・ジョンソン(ヘルスケア)、JPモルガン・チェース(金融)といった、米国の主要産業を代表する優良企業約500社にバランス良く分散投資します。

これは、特定のセクターが不調に陥っても、他のセクターが補ってくれるディフェンシブな構造を意味します。QQQのようにハイテク業界の命運に資産を賭けるのではなく、米国経済全体のどっしりとした成長を、長期でじっくりと享受することができます。

それでいて、信託報酬はQQQ(0.20%)を大きく下回る**年率0.03%**と、業界最安水準です。

「ハイリスク・ハイリターンを狙うより、王道かつ鉄板の戦略で着実に資産を築きたい」と考えるなら、これ以上ない選択肢と言えるでしょう。

4-2. 究極の分散投資で世界経済にまるごと投資したいなら:【VT】バンガード・トータル・ワールド・ストックETF

「そもそも、米国だけに投資していて本当に大丈夫なのか?」「10年後は、中国やインドの時代になっているかもしれない」

そんな、特定の国への集中リスクさえも避けたいと考える完璧な分散主義者におすすめなのが、全世界株式ETFの【VT】です。

4-2-1. 全世界約9,000銘柄に投資。カントリーリスクさえも分散する究極のディフェンス

VTは、これ一本で、日本を含む先進国から新興国まで、世界40カ国以上、約9,000もの銘柄に投資が完了します。

これは、あなたのポートフォリオが、もはや米国の金融政策や景気動向だけの影響を受けるのではなく、世界経済全体の成長と連動することを意味します。仮に米国市場が「失われた10年」に陥ったとしても、他の国々の成長がその損失をカバーしてくれる可能性が高まります。

「どの国が勝つかを予測するゲームからは降りて、世界経済の成長そのものに賭けたい」という方にとって、VTは究極の「おまかせ投資」であり、最強のディフェンス戦略となり得ます。

4-3. 配当金(インカム)を重視し、安定したキャッシュフローが欲しいなら:【VYM】バンガード・米国高配当株式ETF

「株価の値上がり益も嬉しいけれど、それと同じくらい、チャリンチャリンと入ってくる配当金が欲しい」

そんな、安定した不労所得(インカム)を重視するあなたには、QQQとは真逆の戦略をとる高配当株式ETF【VYM】が最適です。

4-3-1. QQQとは真逆の戦略。高配当銘柄への投資で、不労所得の最大化を目指す

VYMは、継続的に高い配当金を支払ってきた実績のある、米国の成熟した大企業(金融、ヘルスケア、生活必需品など)を中心に投資します。

QQQの配当利回りが年率約0.6%であるのに対し、**VYMの配当利回りは年率約3.0%**と、その差は歴然です。1,000万円を投資した場合、VYMからは年間約30万円(税引前)の配当金が期待できます。

株価が停滞する時期でも安定したキャッシュフローを生み出してくれるため、精神的な安定感は抜群です。受け取った配当金で生活費を補ったり、さらに再投資して複利効果を加速させたりと、自由な戦略が取れます。

**キャピタルゲインよりもインカムゲイン。**そんな価値観を持つあなたにとって、VYMは頼れる資産形成のパートナーとなるでしょう。

5.【上級者向け】QQQを否定せず「武器」として使う賢い付き合い方

さて、ここまでQQQが内包するリスクについて詳しく解説してきました。これらを読んで、「やはり自分には向いていない」と感じた方は、前の章で紹介したVOOやVTを選ぶのが賢明です。

しかし、中にはこう感じている方もいるでしょう。

「リスクはすべて理解した。それでも、やはりQQQが持つ破壊的なリターンは捨てがたい」と。

そんな、リスクを理解した上でリターンを追求したい上級者のあなたへ。QQQを全否定するのではなく、その高い攻撃力を安全に活用するための、賢い付き合い方をご紹介します。

それが、ポートフォリオ運用の王道とも言える**「コア・サテライト戦略」**です。

5-1. コア・サテライト戦略の実践:VTやVOOを「コア(80%)」とし、QQQを「サテライト(20%)」でリターンを上乗せする

コア・サテライト戦略とは、資産を「守りのコア」と「攻めのサテライト」に分けて管理する手法です。

- コア資産(守り): ポートフォリオの土台となる部分。VOO(S&P500)やVT(全世界株式)といった、幅広く分散された低コストのインデックスファンドが最適です。

- サテライト資産(攻め): コア資産でしっかり守りを固めた上で、より高いリターンを狙う部分。ここに、QQQのようなハイリスク・ハイリターンな資産を組み入れます。

具体的な比率として、例えば資産の**80%をVOOやVTといった安定した「コア資産」**に投資します。これがあなたの資産の大部分を守り、市場全体の平均的な成長を確保してくれます。

そして、残りの**20%を、より積極的なリターンを狙う「サテライト資産」**としてQQQに投資するのです。この部分が、ポートフォリオ全体のパフォーマンスを大きく引き上げる「武器」となります。

この戦略の最大のメリットは、リスク管理とリターン追求の両立です。仮にQQQがITバブル崩壊時のような大暴落に見舞われたとしても、ポートフォリオ全体で受けるダメージは限定的です。資産の80%を占めるコア資産が、堅牢な防波堤となってくれるため、致命傷を避けられます。

大部分の資産が安全に運用されているという安心感が、QQQの激しい値動きに動じない精神的な余裕を生み、長期的な成功の確率を格段に高めてくれるのです。

5-2. リバランスの重要性:年に1度、比率を元に戻すことで、高値売りと安値買いを機械的に実行する

このコア・サテライト戦略を成功させる上で、絶対に欠かせないのが**「リバランス」**というメンテナンス作業です。

リバランスとは、資産の比率が崩れた際に、元の目標比率(この場合は80%:20%)に戻すことを指します。

例えば、QQQが絶好調で資産が大きく増え、ポートフォリオの比率が「コア75%:サテライト25%」になったとします。この場合、増えすぎたサテライト資産(QQQ)の一部を売却し、その資金でコア資産(VOOやVT)を買い増し、比率を「80%:20%」に修正します。

逆に、QQQが暴落し、「コア85%:サテライト15%」になった場合は、コア資産の一部を売却して、割安になったサテライト資産(QQQ)を買い増し、比率を元に戻します。

これを年に1度、年末や自分の誕生日など、決まったタイミングで機械的に行うのです。

このリバランスという一見地味な作業には、感情を排して「高く売って、安く買う」という投資の理想を自動的に実行できるという、極めて大きなメリットがあります。

- 相場が良い時(QQQの比率が増えた時)→ 自動的に利益確定(高く売る)

- 相場が悪い時(QQQの比率が減った時)→ 自動的に買い増し(安く買う)

「もっと上がるかも」という欲望や、「もうダメだ」という恐怖に惑わされることなく、常に規律ある投資を続けるための、非常に強力な仕組みなのです。QQQという猛獣を乗りこなすには、このリバランスという「手綱」が不可欠であると心得ましょう。

6. まとめ:自分の投資哲学にQQQは合っているか?もう一度胸に手を当てて考えよう

ここまで、QQQの輝かしい光の部分から、その裏に潜む7つのリスク、そして具体的な代替案や上級者向けの付き合い方まで、多角的に解説してきました。

投資の世界において最も重要なのは、「QQQが良いか悪いか」という二元論で判断するのではなく、**「自分の投資哲学や目標、リスク許容度に合っているか」**という、あなた自身の物差しで判断することです。

誰かにとっての「最強の武器」は、あなたにとっては「扱いづらいだけの代物」かもしれません。その逆もまた然りです。

最後に、もう一度ご自身の胸に手を当てて、考えてみましょう。

6-1. QQQをおすすめしない人の特徴と、7つの理由の再確認

改めて、QQQへの投資を特におすすめしないのは、次のような方です。

- 安定した値動きで、心の平穏を保ちながら長期投資をしたい方

- 「本当の意味での分散」を重視し、ポートフォリオ全体のリスクを徹底的に管理したい方

- 安定した配当金(インカムゲイン)によるキャッシュフローを重視する方

その根拠となる7つの合理的理由も、簡潔に振り返っておきましょう。これらの理由のうち、一つでもあなたが「看過できない」と感じるものがあれば、QQQへの投資は慎重になるべきです。

- 過度なセクター集中リスク(情報技術への極端な偏り)

- 過度な銘柄集中リスク(上位10社で全体の半分を占める構成)

- 低い配当利回り(インカムゲインがほぼ期待できない)

- 割高感と金利上昇への脆弱性(高PERで、金融政策の影響を受けやすい)

- 過去の栄光が未来を保証しない事実(時代によって最強セクターは変わる)

- やや高めの信託報酬(VOOの6倍以上のコスト)

- 大きな値動きがもたらす精神的負担(狼狽売りのリスク)

6-2. あなたが取るべき次の行動:ポートフォリオの見直し、代替ETFの検討

この記事を読み終えた今、あなたが取るべき次の行動は、ご自身の結論によって変わります。

もし、『自分にはQQQは合わないかもしれない』と感じたなら:

あなたの次の行動は明確です。まずはご自身のポートフォリオを見直し、もしQQQを保有しているなら、その比率が自分のリスク許容度を超えていないか確認しましょう。その上で、第4章でご紹介した【VOO】【VT】【VYM】の中から、あなたの投資スタイルに最も合うものはどれか、じっくり検討してみてください。

もし、『リスクを理解した上で、QQQを武器として使いたい』と結論づけたなら:

その場合は、第5章で解説した「コア・サテライト戦略」と「リバランス」を徹底することが、成功への必須条件となります。あなたの資産の大部分は、必ずVOOやVTといった安定したコア資産で固め、QQQはあくまで全体のパフォーマンスを上乗せするための「サテライト(衛星)」として活用することを忘れないでください。

投資の世界に、万人にとっての唯一の正解はありません。最も大切なのは、あなた自身がすべてのリスクとリターンを天秤にかけ、納得し、夜安心して眠れるポートフォリオを築くことです。

この記事が、そのための判断の一助となれば幸いです。

7. よくある質問(FAQ)

最後に、この記事を読んで多くの方が抱くであろう、よくある質問にお答えします。

7-1. 新NISAの成長投資枠でQQQを買うのはアリですか?

A. はい、QQQは新NISAの成長投資枠の対象銘柄ですので、制度上は購入可能です。しかし、それがあなたにとって「アリ」かどうかは、この記事で解説してきたポイントをどう考えるかによります。

非課税のメリットを最大限に活かして、QQQでハイリターンを狙える可能性があるのは大きな魅力です。

一方で、もし大きな下落が起きた場合、NISA口座のデメリットである**「他の課税口座との損益通算ができない」**という問題が重くのしかかります。課税口座であれば、損失を他の利益と相殺して税金を抑えることができますが、NISA口座の損失は完全に自己負担となるのです。

NISAという「守られた口座」だからこそ、その中核にはVOOやVTといった安定した資産を置き、もしQQQを入れるとしても、コア・サテライト戦略におけるサテライト(衛星)として、資産の一部にとどめるのが賢明な戦略と言えるでしょう。

7-2. QQQとよく比較される「VGT(バンガード・情報技術ETF)」との違いは何ですか?

A. どちらも米国のハイテク企業に投資するETFですが、最も大きな違いは**「連動する指数(インデックス)」**です。

- QQQ: 「ナスダック100指数」に連動します。これは、金融セクターを除いたナスダック市場の時価総額上位100社で構成されます。そのため、AmazonやTesla(一般消費財)、Google(コミュニケーション)といった、厳密には情報技術セクターではない「ハイテク関連のグロース企業」も多く含まれます。

- VGT: 「MSCI USインベスタブル・マーケット・情報技術25/50指数」に連動します。こちらは、純粋に米国の「情報技術セクター」に分類される企業だけで構成されています。

結果として、VGTはAppleやMicrosoft、NVIDIAといったハードウェアやソフトウェア企業への集中度がより高くなります。QQQの方が、より広範な「イノベーション企業」に投資しているイメージです。どちらが優れているというよりは、投資対象の定義が微妙に異なると理解するのが良いでしょう。

7-3. 結局、QQQとS&P500はどちらの方が儲かりますか?

A. これは誰もが知りたい究極の質問ですが、残念ながら「未来も必ずこちらが儲かる」という保証は誰にもできません。

- 事実として、 過去10年(2015-2024年)のような、GAFAMを中心としたハイテク株が市場を牽引した局面では、QQQがS&P500を圧倒してきました。

- しかし、これも事実として、 ITバブル崩壊後の2000年代のように、市場の主役がハイテク株ではなかった時代には、S&P500がQQQを上回るパフォーマンスを見せた「失われた10年」も存在します。

したがって、あなたが問うべきは「どちらが儲かるか?」ではなく、**「どちらのリスク・リターンの特性が、自分の投資戦略に合っているか?」**です。

この記事の結論を繰り返すなら、「大きなリスクを取ってでも、より高いリターンを狙う攻撃的な投資をしたいならQQQ」「よりマイルドなリスクで、米国経済全体の成長に合わせて着実に資産を築きたいならS&P500」というのが、あなた自身の答えを見つけるための指針となるはずです。

コメント