「商品が思うように売れない…」「顧客にもっと共感してほしい…」そんな悩みを抱えていませんか?実は、古来より人々を魅了してきた「神話の法則」を活用することで、これらの課題を解決できるのです。多くのヒット映画やベストセラー小説に共通するこの法則は、ビジネスにも驚くほど効果的に応用できます。

本記事では、「神話の法則」を活用した売れる物語の作り方を12ステップで徹底解説します。単なる商品紹介ではなく、顧客を主人公とした感動的な”冒険”の物語として、あなたの商品やサービスを描く方法をお伝えします。

これらのテクニックを習得すれば、顧客の心を掴み、共感を得るストーリーを作れるようになります。その結果、リピート購入や口コミが増え、あなたの商品が飛ぶように売れる日も近いでしょう。

ビジネスに革命を起こす強力なストーリーテリングの秘訣を、今すぐ手に入れましょう。売上アップの鍵となる「神話の法則」の活用法を、ぜひ最後までご覧ください。

以下では、「神話の法則(ヒーローズ・ジャーニー)」に関する基本概念を、3つの見出しに沿って整理しています。ストーリーテリングの歴史や理論的背景を理解することで、物語をより深く味わえるだけでなく、自ら創作をする際の指針にもなります。

1. 神話の法則(ヒーローズ・ジャーニー)の基本概念

1-1. 定義と起源:ストーリーテリングの黄金律

「神話の法則(ヒーローズ・ジャーニー)」は、あらゆる物語に共通する“冒険と変容のプロセス”を体系立てた概念です。冒険に出る主人公(ヒーロー)が、危機や試練を経て新たな成長や知恵を手にし、元いた世界に戻ってくるという骨格は、世界各地の神話・伝説から現代のエンターテインメント作品まで、数多くの物語に通底しています。

この一連のプロセスは「ストーリーテリングの黄金律」とも呼ばれ、読者や観客が感情移入しやすいだけでなく、物語の普遍性を高める役割を担います。ジャンルを問わず、人間の“成長と変容”という原初的な体験を追体験させる構造こそが、その大きな魅力です。

1-2. ジョセフ・キャンベルの『千の顔をもつ英雄』

「ヒーローズ・ジャーニー」という考え方を広く知らしめたのが、神話学者ジョセフ・キャンベル(Joseph Campbell)です。彼は著書『千の顔をもつ英雄(The Hero with a Thousand Faces)』の中で、世界中の神話や伝説に見られる“共通のパターン”を分析しました。キャンベルによれば、神話の中心をなすのは「出発(または呼びかけ)」「試練(冒険)」「帰還」という三部構成の流れです。

キャンベルが主張したポイントは以下のとおりです。

- 神話の普遍性

世界各地の文化や時代を超えて同じモチーフが繰り返し登場することから、人間の心理や精神の深層構造には普遍的な物語のパターンが存在すると考えられました。 - 個人の内的成長と社会的価値

ヒーローは危機を克服し、内面的な成長を遂げるだけでなく、社会へと恩恵をもたらす使命を帯びている点が重要です。ヒーロー自身の変容と、物語世界の変容の両面が物語の核となります。

このように、キャンベルの研究は、物語の骨格としての“英雄譚”が人々の心を打つ理由を学問的に示したといえます。

1-3. クリストファー・ボグラーによるストーリー構造の整理

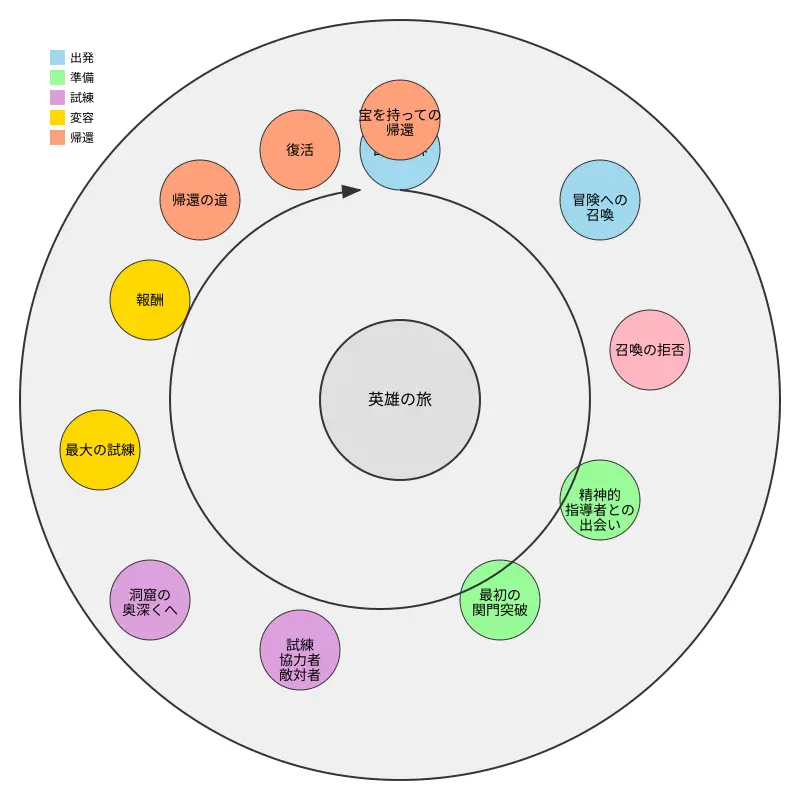

キャンベルの神話論を、現代的なストーリーテリングに応用しやすく整理したのが、ハリウッドの脚本家クリストファー・ボグラー(Christopher Vogler)です。ボグラーは著書『The Writer’s Journey: Mythic Structure for Writers』において、「ヒーローズ・ジャーニー」を12のステージに分解し、物語づくりの実践的なガイドラインとして提示しました。

以下にボグラーの12ステージを簡潔にまとめます。

- 日常の世界

ヒーローは普通の世界で日常を送っている。 - 冒険への呼び声

何らかのきっかけによって冒険の世界へ誘われる。 - 呼び声の拒絶

ヒーローは恐れや葛藤から、はじめは冒険に乗り気になれない。 - 賢者との出会い

ヒーローを助言者や導き手がサポートし、冒険に踏み出す決意を固める。 - 第一関門の通過

ヒーローが日常の世界を離れ、未知の世界へと足を踏み入れる。 - 試練、仲間、敵

新しい環境の中で多くの試練を経験し、味方や敵の存在が明らかになる。 - 最も危険な場所への接近

問題の核心に近づき、ヒーローは最大の試練と向き合う準備をする。 - 試練(苦難)

生命の危機や大きな苦難と直面し、生死にかかわるような困難を克服する。 - 報酬(宝物)

苦難を乗り越えることで、何らかの宝や知恵、変容を得る。 - 帰路

得た報酬を持ち帰るべく、再びヒーローは旅立つ。 - 復活

物語の最終決戦とも呼べる試練が待ち受ける。ヒーローは再び危機を乗り越え、真の変容を遂げる。 - 宝を持って帰還

ヒーローは変容を経て元の世界に戻り、その得たものが世界に恩恵をもたらす。

この12ステージは、映画や小説、ゲームなどあらゆる物語の構成に応用され、ストーリーテリングにおける強力な道具立てとなっています。特に現代のハリウッド映画においては、監督や脚本家がボグラーの概念を直接的・間接的に取り入れている例も多いとされています。

「ヒーローズ・ジャーニー」は、単なる神話の形式ではなく、物語という“人間の根源的な体験”を描くための普遍的なフレームワークです。ジョセフ・キャンベルの『千の顔をもつ英雄』における理論的な発見と、クリストファー・ボグラーによる実践的な12ステージの提案が合わさることで、多様なジャンルの物語にも柔軟に応用できるようになりました。

読者・視聴者の心を揺さぶる物語を作るうえで、ヒーローズ・ジャーニーの構造は非常に参考になるでしょう。なぜなら、この構造は“変容”と“成長”、そして“世界への恩恵”という、古今東西を通じて変わらない人間の物語を包括しているからです。

2. 神話の法則の12ステージ詳細解説

物語の構造としてしばしば引用される「神話の法則(ヒーローズ・ジャーニー)」は、神話学者ジョセフ・キャンベルが多くの神話に共通すると指摘したパターンを整理したものです。主人公がある日常の世界から未知の世界へ旅立ち、様々な試練を乗り越えて成長し、再び日常へと帰還する——その一連の流れは、昔から現在に至るまで、多くのストーリーが踏襲してきた普遍的な筋書きといわれています。ここでは、その12のステージを順を追って見ていきましょう。

2-1. 日常世界:主人公の出発点

物語は、主人公が何気ない日常を送っているところから始まります。ここでは、主人公がどのような環境にいて、どのような性格をしているのかが描かれ、観客や読者は「主人公がいま何を持ち、何を持っていないのか」を理解します。後々の変化や成長を際立たせるためにも、主人公の通常の姿や背景が丁寧に提示されることが重要です。

2-2. 冒険への呼びかけ:変化の始まり

平穏だった主人公の日常に、何かしらのきっかけが訪れます。ここで提示される問題や依頼、事件こそが「冒険への呼びかけ」として作用し、主人公の物語を動かす原動力となります。突然の不穏な出来事や、外部からもたらされる謎めいた情報など、多様な形で提示されることが多いのが特徴です。

2-3. 冒険の拒否:内的葛藤の表現

呼びかけを受けた主人公は、最初は躊躇や恐れからそれを拒否する場合が多く見られます。「本当に自分にできるのか」「いまの生活を捨ててまで行く必要があるのか」など、現状を変えることへの抵抗や不安が描かれます。このステージは、主人公の内面の葛藤をよりリアルに見せることで、物語への共感を深める重要な段階です。

2-4. 賢者との出会い:指導者の登場

主人公が一歩踏み出すきっかけとなるのが、この“賢者”の存在です。師匠や導き手、あるいは助言者のような存在が主人公に力や知識、あるいは精神的なサポートを与えることで、冒険へと踏み出す準備が整います。賢者の教えは、後に訪れる試練を乗り越えるヒントやアイテム、精神的支柱となるでしょう。

2-5. 最初の関門の通過:新世界への一歩

賢者や周囲の助けを得た主人公は、ついに冒険へ踏み出す決意を固め、物語の舞台となる「新世界」に足を踏み入れます。これは日常から一線を越え、未知の環境や状況に飛び込む大きな転換点です。ここで主人公は、「今までと全く違うルールの世界」に対峙し、自己改革への始まりを感じ取るのです。

2-6. 試練、仲間、敵:成長の機会

新世界に足を踏み入れた主人公は、多くの試練に直面します。また、ここで大切なのが、主人公の旅を助ける仲間との出会いと、行く手を阻む敵の存在です。困難を乗り越えるためには、仲間との協力が欠かせませんし、敵との対立は主人公の価値観や能力をさらに磨く試金石となります。試練を突破するたびに、主人公は一歩ずつ成長していくのです。

2-7. 洞窟への接近:最大の挑戦への準備

物語が進むにつれ、主人公は物理的にも精神的にも深部へと進んでいきます。この「洞窟への接近」は、大きな敵や決戦を前に、主人公が自分の弱点や恐怖と改めて向き合う場面です。ここでいかに強い意志を持てるか、仲間と共に準備を進められるかが、次に待ち受ける“最大の試練”の結果を左右します。

2-8. 最大の試練:クライマックスの瞬間

物語のクライマックスともいえる場面が、この「最大の試練」です。主人公が人生を懸けて戦う決定的な闘いであり、ここでの勝敗が物語の方向性を大きく左右します。しばしば主人公は象徴的な「死と再生」の体験をし、自分自身を変容させていきます。最大の敵を打ち倒す、あるいは極限状況を乗り越えることで、主人公の器は飛躍的に広がるのです。

2-9. 報酬:努力の結実

最大の試練に打ち勝った主人公は、その対価として報酬を得ます。この報酬とは、宝物や称賛など具体的なものだけでなく、心の成長や新しい視点といった内面的な変化も含みます。報酬を手にすることは、冒険が無意味でなかったことを示す証でもあり、その後の物語展開において重要な鍵となる場合もあります。

2-10. 帰路:新たな課題との遭遇

勝利を収めた主人公は、冒険を終えて元の日常へと戻る道を歩み始めます。しかし、この帰路も決して楽なものではありません。新たな試練や、あるいは最終決戦の生き残りからの逆襲といった形で、主人公は再び困難に直面することがあります。旅が終わりに近づいても、物語はまだまだ油断を許しません。

2-11. 復活:最後の試練

帰路の途中で訪れる「最後の試練」を乗り越えることで、主人公は再度“死と再生”を経験し、真の意味で生まれ変わります。この瞬間の主人公は、序盤の日常世界にいた自分とはもはや別人であり、試練の連続を経て確立した強さや知恵を持っています。最終的に真の力を開花させることで、主人公は最後の障害を克服し、物語はクライマックスの余韻を残しつつ解決へ向かいます。

2-12. 宝を持っての帰還:変容と成長の完了

すべての試練を乗り越え、物語の冒頭では想像もつかなかった経験や知識、そして宝を手にした主人公が帰還します。これは物理的な帰還だけでなく、内面的にも成熟した主人公が“より広い世界観”を身につけていることを意味します。かつて日常世界では解決できなかった問題にも対処できるようになり、主人公の物語は一つの完結を迎えます。そして、主人公の変容そのものが、周囲の人々や社会にも良い影響をもたらすことが多く、物語としての締めくくりをより印象深いものにするのです。

これらの12ステージを踏まえることで、物語を紡ぐ際には「主人公の成長」を軸に、読者や観客が感情移入しやすいドラマを作ることが可能になります。それぞれのステージが互いに関連し合い、全体として統一感のあるストーリーテリングを生み出す点が、神話の法則の最大の魅力といえるでしょう。

3. ストーリーテリングと神話の法則の関係

ストーリーテリングの技術を学ぶうえで、多くのクリエイターや作家が参考にする概念の一つに「神話の法則(ヒーローズ・ジャーニー)」があります。これは神話学者ジョセフ・キャンベルの研究をもとに体系化され、後に脚本家のクリストファー・ヴォグラーらによって物語創作のテンプレートとして広く紹介されたものです。神話の法則は、古今東西の神話や伝承に見られる構造を整理したもので、人間が本能的に惹かれるストーリーの「型」を示しています。

本章では、まず「なぜ神話の法則が私たちの心を動かすのか」という根本的な心理的メカニズムを探り、次に一般的な物語構造である「3幕構成」や日本の「起承転結」と比較しながら、その組み合わせ方や応用方法を解説します。最後に、神話の法則が持つ強力な効果がどこから生じるのかを考察していきます。

3-1. 人間心理に深く根差す普遍性と共感のメカニズム

1) 神話の法則が示す人間の普遍的な体験

- 神話の法則が示すヒーローの旅は、「日常から非日常への冒険」「試練と学び」「帰還と成長」という流れを持ちます。これはまさに、私たち自身が人生で何度も経験する「変化と成長」のプロセスを圧縮・象徴化したものです。

- ヒーローの試練や挫折、師との出会い、仲間との協力などは、誰しも共感しやすい要素です。そのため、読者や視聴者は物語の主人公に自分自身を投影しやすくなり、物語世界に没入しやすくなります。

2) 無意識レベルでの根強い印象

- 神話や昔話には、その民族や地域を超えて類似したモチーフが多く見られます。たとえば「英雄誕生の神秘」「闇の世界への旅」「再生と復活の儀式」などは、世界各地の神話に共通しています。

- これらのモチーフは文化や時代を超えた「人間の原初的な不安や願望」と結びついており、無意識のレベルで私たちの心に訴えかける普遍性を持ちます。

3) 共感メカニズムとカタルシス

- 物語を通じて主人公が困難を乗り越えるさまを見るとき、私たちは自身の過去の挫折や葛藤を想起します。そして「もし自分ならどうするか」と感情移入することで、大きなカタルシス(感情の浄化)を得るのです。

- このようにストーリーテリングにおいて「共感→没入→感情解放」というサイクルが起こりやすいのは、神話の法則がわたしたちの心理構造の奥深くに働きかけ、根源的な欲求とシンクロしているからだといえます。

3-2. 3幕構成・起承転結との比較と組み合わせ方

ストーリーを構築する際、日本では「起承転結」、欧米の脚本術では「3幕構成」が基本の型として広く認知されています。神話の法則はこれらと競合するわけではなく、むしろ補完関係にあります。

1) 3幕構成との比較

- 3幕構成では「第一幕(序盤)」「第二幕(中盤)」「第三幕(終盤)」に大きく区分され、最初にキャラクターと状況を提示し、中盤で主人公の葛藤や障害が顕在化し、最終的に解決・成長へと向かいます。

- 神話の法則もざっくり言えば「日常 → 非日常 → 帰還」の3つのフェーズに分けられ、その中に細分化されたステップ(呼びかけ、師との出会い、最大の試練、変容、帰還など)が存在します。

- したがって、3幕構成の各幕に神話の法則のステップを当てはめることで、より説得力と厚みのあるストーリーが生まれます。

2) 起承転結との比較

- 日本の伝統的な物語構造である「起承転結」は、「起」で状況を提示し、「承」で発展させ、「転」で物語の流れを大きく転換させ、「結」で結論・まとめに至るという流れです。

- これを神話の法則に照らすと、「起」が主人公の現状と問題の提示、「承」が冒険の始まりと試練の増大、「転」がクライマックス(最大の危機)と変容、「結」が帰還と新たな世界の認識と重ねやすいと考えられます。

- 起承転結はシンプルな4段階の流れであるため、神話の法則の細かなステップをこの4つのステージに収めることで、読者にとって理解しやすい物語運びが実現します。

3) 組み合わせる利点

- 神話の法則は「物語の骨格」に“人間の普遍的心理”を強く呼び起こす要素を与えます。一方で、3幕構成や起承転結は「全体の流れ」をスムーズに見せるための大きな器として機能します。

- 物語の大まかな構造に3幕や起承転結を使いつつ、主人公の変容ステップやサブキャラクターとの関係性、クライマックスの演出などに神話の法則の視点を取り入れると、読者が「自然にストーリーに乗れる」うえに「深い共感」を得やすくなるのです。

3-3. 神話の法則の効果:なぜ人々の心を掴むのか

1) 本能的な物語嗜好へのアプローチ

- 古来、人々は神話や伝承を通じて恐れや願望を形にし、共同体としての世界観や価値観を共有してきました。物語こそが人間にとって最も本質的なコミュニケーション手段の一つであり、そこに神話の法則の普遍性が加わることで、さらに訴求力が高まります。

- 人々は「運命に導かれる主人公」「超えられないかに見えた障害の突破」「闇の象徴からの復活」という構図に強く惹かれます。これは私たちの深層心理にある希望や勇気、恐怖を巧みに刺激するためです。

2) ストーリーに張り巡らされるサインとモチーフ

- 神話の法則を踏まえたストーリーテリングでは、「呼びかけ」「守護者」「魔法のアイテム」など一見ファンタジックに見える要素が数多く登場します。これらは比喩や象徴としても機能し、読者に無意識のうちに強い印象を残します。

- たとえば、師匠や助言者の存在は、人生におけるメンターの重要性を直接的に思い起こさせ、読み手の「現実の問題」へと気づきを促す仕掛けになります。

3) 読み手の人生とリンクするカタルシス

- 神話の法則による物語は、単なる娯楽として終わるのではなく、読者自身の人生経験とも重なり合わせやすい点が大きな特徴です。物語がクライマックスで提示する「主人公の選択」や「変容の瞬間」は、読み手が自分の生き方を見つめ直すきっかけとなります。

- このような内省のプロセスから得られる気づきや感情の開放こそが、神話の法則を用いたストーリーテリングが強いインパクトをもたらす理由です。

物語づくりにおいて神話の法則を取り入れることは、単なる型の踏襲ではなく、人間の心の奥深くに働きかける大きな力を活かす行為ともいえます。3幕構成や起承転結など、すでに確立した物語構造と組み合わせれば、より多くの読者の共感を得ながら、深く印象に残るストーリーを生み出すことができるでしょう。

4. ビジネス・マーケティングにおける神話の法則の活用法

物語を活用する「神話の法則」は、単なるエンターテインメントの枠を超え、ビジネスにおいても大きな力を発揮します。特にマーケティング分野においては、企業と顧客を強く結びつけるブランドストーリーの構築や、感動を呼ぶCM(コマーシャル)制作、顧客体験の設計にいたるまで、さまざまな形でそのエッセンスを利用することができます。以下では、神話の法則をどのようにビジネスに取り入れられるか、具体例を交えて解説します。

4-1. ブランドストーリーの構築:アップルとナイキの成功例

アップル(Apple)のブランドストーリー

アップルは「イノベーション」と「反逆精神」をブランドのコアに据え、常に既存の価値観を打ち破ってきました。スティーブ・ジョブズが「コンピュータは難しいものではなく、人々の創造性を解き放つ道具だ」と考え続けた精神は、企業が発信するすべてのメッセージに息づいています。

- 神話の要素: “ヒーロー(人々の創造性)”を解放するために“使われる道具(Apple製品)”という構図が、顧客の心を強くつかみます。既存の世界秩序(従来の複雑なコンピュータ)を打ち破る英雄が“Apple”であり、ユーザーはその世界観の共感者となることで、強いブランドロイヤルティを築き上げています。

ナイキ(Nike)のブランドストーリー

ナイキの象徴的なコピー「Just Do It」は、人々の心の内にある「挑戦したい」という情熱を呼び覚まします。偉大なアスリートのストーリーだけではなく、日常の人々の「一歩踏み出す勇気」を等しく称えることで、世界中で支持を得ています。

- 神話の要素: スポーツを通じて自己実現をする“英雄”としてすべてのアスリートを位置づけ、“一歩踏み出す”行為を神聖化しています。神話における“英雄の冒険”になぞらえ、誰しもが挑戦者になれることを伝えることで、ブランドが目指す世界観を共有しているのです。

4-2. マーケティングキャンペーンへの応用:感動を呼ぶCM制作

CMや広告では、視聴者がストーリーの世界観に入り込むことで、ブランドイメージが強く印象づけられます。ここで神話の法則を取り入れると、視聴者に「主人公とともに冒険や試練を体験する」感覚を与えることができ、物語への没入度が高まります。

- 主人公の現状描写

CMの冒頭で主人公の現在の状況や悩みを明確に示す。たとえば、忙しい日常の中で運動時間が取れない若者や、新しいことを始める勇気が出ない人など、ターゲット顧客が共感しやすい場面を設定する。 - 葛藤や試練の提示

主人公が何らかの困難に直面するシーンを描く。スポーツや受験、仕事上の挑戦など、視聴者が「あるある」と思うような具体的なストレスや障害を取り上げることで、感情移入を誘発する。 - 助け手(製品・サービス)の登場

困難を乗り越えるきっかけとなる企業や製品・サービスを象徴的に登場させる。たとえば、ランニングシューズや栄養ドリンク、オンライン学習サービスなど、まるで“魔法のアイテム”のように活躍し、主人公をサポートする存在として描く。 - 克服と変容

主人公が試練を乗り越え、自信に満ちた姿や大きな達成感を得た瞬間をクライマックスとして描く。この成功体験がビジュアル的・感情的なクライマックスになり、視聴者の感動と共感を生む。 - 帰還と共有

最後に、主人公が仲間や視聴者と喜びを共有する場面を入れることで、物語が完結するとともに新たなスタートを感じさせる。視聴者はその高揚感を自分のものと感じ取り、ブランドへの好意度を高める。

4-3. 商品開発におけるストーリーテリング:顧客体験の設計

商品開発におけるストーリーテリングは、単に製品の機能を説明するだけでなく、顧客が「その製品を通じてどんな体験ができるのか」を明確に描き出すことが重要です。神話の法則を取り入れることで、顧客が商品を利用したときの未来像や、その体験による感情の変化をリアルにイメージできるようになります。

- ユーザーが直面する課題の特定

神話の冒頭では英雄に試練が課されるように、商品開発においてもまずは「顧客がどのような課題や不便を感じているか」を洗い出すことが大切です。ここを起点として、解決策につながる機能や新しい価値を設計します。 - “変化”をもたらすコア機能の設定

神話で英雄が手にする“特別な力”や“魔法のアイテム”になぞらえ、商品がどのように顧客の課題を解決し、生活を豊かに変えていくかを具体的に描きます。たとえば、従来より速い処理能力や、直感的なユーザーインターフェース、コミュニケーションをよりスムーズにする機能などが考えられます。 - ユーザーの“冒険”シナリオを描く

商品を使用することで、ユーザーの日常に起こる“冒険”や“挑戦”をストーリー化し、導入から習慣化に至るまでのプロセスを物語のように設計します。ユーザーがどこで困り、どの場面で感動を覚えるかを想像し、それを体験設計に反映させます。 - フィードバックループの設定

神話では英雄が試練を克服するたびに成長していきます。同様に、商品を使用することで小さな成功体験を積み重ねられる仕掛け(ゲーミフィケーション要素など)を組み込むことで、ユーザーが継続利用する理由と意義を感じやすくします。

4-4. 「主人公=顧客」として顧客視点のストーリーを設計する方法

ビジネスにおいて最も重視すべきは、商品やサービスの中心に「顧客」を置き、顧客自身が物語の主人公であると感じられるように設計することです。神話の法則の視点を取り入れ、「顧客自身が変化し、成長する物語」を描くことで、長期的なファンやリピーターを獲得しやすくなります。

- 顧客インサイト(欲求・恐れ)の具体化

神話の物語が読者や視聴者の深層心理に訴えるように、顧客が本質的に求めているものや、抱いている不安をストーリーの軸に据えます。「こうなりたい」という理想と、「失敗したくない」という恐れを同時に描き出すことで、より強い共感を引き出します。 - 顧客が“ヒーローズ・ジャーニー”を歩む過程を示す

神話の冒険譚は「呼び出し→試練→助力者登場→成長→帰還」という流れをたどります。顧客が自分の課題を発見し、その課題に立ち向かい、製品やサービスを通じて成長を感じるまでのストーリーを設計します。 - 商品・サービスが顧客に寄り添う“助力者”となる

主人公(顧客)が自分の力だけでは乗り越えられない試練に直面したとき、ブランドや商品が“魔法のアイテム”や“賢者”として登場するストーリー構成をつくります。単なる機能提供ではなく、顧客の成長をサポートする存在であることを強調します。 - 継続的なコミュニケーションで物語を紡ぎ続ける

ストーリーは1回で完結するものではありません。顧客が長期的にブランドを活用し続けるには、成長し続ける“物語の続きを提示”することが重要です。SNSやコミュニティサイトなどを活用し、顧客が製品体験の変化や成果を共有できる場を提供することで、物語が続いていく感覚を醸成します。

神話の法則を取り入れたストーリーテリングは、企業のブランド力向上や顧客との強い結びつきの形成に大きく寄与します。アップルやナイキなどの成功例から学べるように、顧客を物語の中心に据え、顧客が主人公として歩む“ヒーローズ・ジャーニー”を丁寧に描くことが、ビジネスにおいても感動を呼ぶストーリーを生み出す鍵となるのです。

以下では、ブランドや製品を「ヒーロー」と見立て、顧客が抱える課題を「試練」として位置づけることで、“神話の法則(ヒーローズ・ジャーニー)”を活用したコンテンツ制作を5つのステップに分けて解説します。物語の力を使ったマーケティングアプローチは、ターゲットとなる顧客の共感や没入感を高め、ブランドの存在意義を強く印象づける効果が期待できます。

5. 神話の法則を活用したコンテンツ制作の5ステップ

5-1. ターゲットオーディエンスの定義

まずは、誰に対して物語を語るのかを明確化します。ターゲットオーディエンスの価値観、ニーズ、悩みを深く理解し、ペルソナを具体的に設定することが重要です。

- ペルソナの作成

性別・年齢層・職業などの基本的な情報だけでなく、趣味やライフスタイル、SNSの利用状況、購買動機などを掘り下げて整理します。 - 感情と行動のトリガーを把握

ターゲットがどういう時に行動を起こし、どのような感情を動機にするのかを把握すると、物語のトーンやメッセージに一貫性を持たせられます。

ターゲットが「どんな試練」を抱えているのかを把握しておくと、後のステップで提示する解決策や変容の描写に説得力が増します。

5-2. ブランドや製品の「英雄」としての位置づけ

次に、ブランドや製品そのものを「ヒーロー」と位置づけます。単に“良い商品である”以上のストーリーを持たせ、顧客の成長や成功をサポートする存在として描きます。

- 強みと独自価値の明確化

ヒーローに当たるブランドや製品は、どんな能力や特性を持ち、どのように顧客を助けるのか。独自の価値を物語の核として整理します。 - 使命感の醸成

単なる利益追求ではなく、「顧客の生活をより良くする」や「世界を変える」など、ブランドが追求する使命を明確化することが、ヒーロー像を際立たせる鍵です。

このステップでは、ブランドがなぜ存在し、何をもって“顧客の救い手”になれるのかを深く掘り下げ、物語全体の軸を作り上げます。

5-3. 顧客の課題を「試練」として設定

神話の法則において、ヒーローは試練を乗り越えることで成長し、世界にも恩恵をもたらします。ここでは、顧客が抱える課題を“試練”とみなし、その挑戦を助ける形でブランドが活躍する展開を考えます。

- 顧客が直面する具体的な壁

「時間の不足」「予算の制約」「情報不足によるリスク」など、顧客が実際に感じている課題を具体化し、それを試練として設定します。 - 課題が解決されないと生じるリスク

試練を乗り越えられない場合、どのような不都合が起こるのか。物語の危機感を鮮明に描くことで、コンテンツの緊張感を高めます。

顧客自身に「これは自分ごとだ」と強く認識してもらえるような課題設定が、ストーリーへの没入感を高めるポイントです。

5-4. ブランドや製品による解決策の提示

顧客が直面する試練に対して、ヒーローであるブランドや製品がどのように解決策を示すかが、物語のクライマックス部分に相当します。

- 具体的なソリューションの説明

機能や特徴だけでなく、顧客にとってどうメリットがあるのか、課題をどう解決に導くのかをストーリーの流れの中で示します。 - 成功パターンのビジュアル化

“ビフォー・アフター”や“カスタマーストーリー”など、視覚的・具体的に伝わる素材を組み合わせることで、物語としてのわかりやすさが増します。

この段階で、ブランドや製品は“導き手”としての存在感を放ち、顧客は「この製品があれば、自分の試練を乗り越えられるかもしれない」と期待を抱くようになります。

5-5. 顧客の変容と成功を描く

最後に、顧客が試練を乗り越えた“変容”と“成功”をドラマチックに描き出し、物語を完結させます。これは、神話の法則における“帰還”や“報酬”にあたるパートです。

- 得られる成果の明確化

製品の導入によって「売上が何%向上」「作業効率がどれだけ上がる」など、定量的・定性的な結果を示し、物語の結末を補強します。 - 物語の余韻と次のチャレンジ

顧客は成功を収めた一方で、新たな目標や次のステージに進むかもしれません。追加サービスや新製品を提示して、さらなる発展を暗示する手法も効果的です。

この「変容と成功」の描写こそが、物語としての感動や満足感を顧客に提供し、ブランドへのロイヤルティを高める役割を担います。

神話の法則(ヒーローズ・ジャーニー)の視点を取り入れることで、ブランドや製品を“ただのモノ”ではなく、“顧客を試練から救うヒーロー”として物語化できます。ターゲットオーディエンスを的確に設定し、彼らの課題を“試練”として明確化したうえで、ブランド独自の使命とソリューションを提示することで、顧客は自分自身の変容と成功を実感しやすくなるのです。

この5ステップを活用したコンテンツ制作は、単に売り上げや認知度を上げるだけでなく、ブランドと顧客の間に“物語”という強固な絆を生み出すことができます。顧客が主役の物語を紡ぐことを意識し、長期的なブランドのファンづくりにつなげましょう。

6. 作家・脚本家による神話の法則の実践的な取り入れ方

神話の法則(ヒーローズ・ジャーニー)は、物語を創作する上で非常に強力なフレームワークです。しかし、理論として理解するだけでは十分ではありません。実際にどう活用し、物語へと落とし込むかがポイントとなります。ここでは、作家や脚本家が神話の法則を活かす上で役立つ具体的なアプローチを見ていきましょう。

6-1. キャラクターの動機・ゴール設定と葛藤の作り方

キャラクターの動機を明確にする

物語の核となるのは、主人公が「なぜ動くのか」という動機です。日常世界(神話の法則の第1ステージ)から冒険へと踏み出す際、主人公を後押しする強い理由や願望があればあるほど、読者・観客は感情移入しやすくなります。例えば、「世界を救いたい」という壮大な動機から、「家族を守る」「失ったものを取り戻す」といった個人的な願望まで、動機の性質は物語のジャンルやテーマによってさまざまです。重要なのは、主人公自身がその目標を切実に求めていることを示す演出です。

ゴール設定と葛藤の相乗効果

主人公のゴールが明確に設定されると、物語は自然と「主人公とそのゴールを阻む障害」との対立構造を生み出します。この障害には、外的な敵や環境だけでなく、主人公自身が抱える内面的な恐怖やトラウマも含まれます。神話の法則のステージにおいても、**冒険の拒否(第3ステージ)**で示される葛藤や、**最大の試練(第8ステージ)**での死と再生など、物語をダイナミックにするのは主人公の内面と外部環境がもたらす重層的な葛藤なのです。

このように「動機とゴールを明確化する→キャラクターが直面する葛藤を設計する→それを克服しようとする行動を描く」サイクルを回すことで、読者や観客を引き込みつつ、キャラクターに深みを持たせられます。

6-2. 伏線と回収―観客・読者を惹き付けるテンションの維持

伏線の設計

物語全体を通じて、読者や観客の期待を高める仕掛けとして欠かせないのが伏線です。神話の法則においては、**賢者との出会い(第4ステージ)や試練、仲間、敵(第6ステージ)**など、主人公が得た情報やアイテムが後のストーリー展開に大きく影響を与える場合があります。たとえば、何気なく渡されたお守りや、賢者から言い渡された謎めいた助言が、物語後半の鍵となるといった形です。

読者や観客は、それらの伏線がどのように物語に結びつくかを無意識に楽しみにしています。そのため、「いつ・どこで・どのように」伏線を仕込むかを綿密に計画し、目立ちすぎず、しかし思い返せば納得できるように配置することが大切です。

回収のタイミング

伏線を活かすには、その回収のタイミングが肝心です。クライマックス前後(最大の試練(第8ステージ)や報酬(第9ステージ))に「実はこうだった!」と伏線が形になって現れると、読者や観客に強いカタルシスを与えられます。逆に、あまりに遅すぎると意外性はあっても説明不足になりやすく、早すぎると“オチ”を先取りしすぎることになります。

理想的なのは、読者・観客が「そういえばあれは、こう使われるのでは?」と直感しかけた頃に、物語上で実際に活用されることです。絶妙なタイミングで回収することで、緊張感と期待感を持続させながらストーリーを盛り上げることができます。

6-3. 各ジャンルでの応用例:ファンタジー、ミステリー、恋愛小説など

ファンタジー

ファンタジーでは、神話の法則がきわめて分かりやすく機能します。たとえば「日常世界(村)から旅立つ主人公が、賢者(魔法使い)と出会い、魔法の道具を受け取り、仲間たちと共に魔王を倒しに行く」という構図は、まさにヒーローズ・ジャーニーの典型といえます。壮大な世界観の中で、主人公の成長と冒険のスケールを併せて描けるため、ファンタジー作品は神話の法則の良い“実験場”になります。

また、魔法や伝説の生物、異世界の文化など、作中世界ならではの要素が多い場合でも、核となる人物の成長の軸をしっかりと神話の法則に沿って構築すれば、読者は親しみやすさと驚きの両方を楽しめるでしょう。

ミステリー

ミステリー作品では、**冒険への呼びかけ(第2ステージ)**が「事件の発生」や「依頼の受託」となることが多く、**試練(第6ステージ)**としての数々の証拠集めや推理が展開され、**最大の試練(第8ステージ)**が最終的な真相解明と対峙する場面として機能します。

一方で、伏線の効果は特に重要です。読者に「犯人は誰なのか」「どうやって事件が起きたのか」を推理させる過程で、あえて誤情報を混ぜるミスリードや、後々「実は最初の段階で手がかりは提示されていた」というどんでん返しを仕込むといったことが、伏線と回収の醍醐味となります。神話の法則のフレームに謎解き要素を加味することで、テンションを保ちながら物語を設計できます。

恋愛小説

恋愛小説の世界でも、主人公の心の旅路は十分に“冒険”として描くことが可能です。平凡な日常から出会いという“冒険への呼びかけ”が起き、自己疑問や相手への不信で“冒険を拒否”し、しかし友人や助言者の助力(賢者との出会い的存在)により想いを確かめ、最後の告白や困難の乗り越えが“最大の試練”となる、といった流れは、まさしく神話の法則の縮図です。

恋愛小説においては内面的な葛藤がより重要な役割を果たすため、主人公同士の心の衝突や、過去のトラウマによる自己否定といった心理的要素を強調してストーリーを盛り上げることができます。最終的に二人が絆を深める姿は、“宝を持っての帰還”に相当し、読者の満足感を高める要素となります。

神話の法則は、どんなジャンルにおいても「人の心の変化や成長」を描くための強力な道具となります。キャラクターの動機設定やゴール、葛藤の深掘りから、伏線の巧みな配置と回収、そしてジャンルごとの特色を活かしたアレンジまで、さまざまな方法で神話の法則を取り込むことで、物語は一層奥行きと面白味を増すでしょう。

7. 神話の法則の応用例:様々な分野での活用

ストーリーテリングの基礎理論として注目される「神話の法則(ヒーローズ・ジャーニー)」は、映画や文学、ゲーム、アニメといった多様なメディアで取り入れられ、世界的なヒット作を支える重要な要素となっています。ここでは、代表的な成功事例を通じて、その活用法を具体的に見ていきましょう。

7-1. 映画産業:スター・ウォーズとマトリックスの分析

1) スター・ウォーズ:銀河規模のヒーロー神話

ジョージ・ルーカスによる『スター・ウォーズ』シリーズは、神話の法則を映画というエンターテインメントに落とし込んだ代表作として広く認知されています。主人公であるルーク・スカイウォーカーの旅は、まさに「日常(農場生活)から非日常(銀河の戦乱)への冒険」「師との出会い(オビ=ワン・ケノービとヨーダ)」「最大の試練(ダース・ベイダーとの対決)」「変容と帰還」という王道のステップに則っています。

- 師や助言者の存在:ルークはオビ=ワンやヨーダからフォースの使い方やジェダイとしての生き方を学び、成長していきます。これは神話の法則でいう「賢者との出会い」に相当し、主人公を大きく変容させる要素です。

- 主人公の葛藤と決断:自分の出生の秘密や父との対立など、内面的な葛藤が物語をさらに奥深くし、観客の共感を高める仕掛けとなっています。

2) マトリックス:近未来SFに落とし込まれた神話構造

ウォシャウスキー姉妹(当時は兄弟)による『マトリックス』シリーズも、神話の法則を巧みに取り入れたSF作品として高い評価を得ています。プログラムによる仮想現実世界が舞台となる一方で、主人公ネオの物語は実に古典的なヒーローの旅を踏襲しています。

- “呼びかけ”と二つの世界:主人公ネオは日常(会社員兼ハッカー)から、モーフィアスの導きによって真実(非日常)へと引きずり込まれます。青いピルと赤いピルを選ぶシーンは、まさに「異世界への門をくぐるか否か」という神話的な選択のモチーフです。

- 試練と究極の自己発見:シリーズを通してネオが直面する数々の試練は、最終的に“ザ・ワン”として覚醒するためのプロセスです。これは神話の法則でいう「最大の試練(オーディール)」に該当し、主人公の自己再定義と世界の救済を同時に果たす展開になっています。

7-2. 文学:ハリー・ポッターシリーズの成功

J.K.ローリングによる『ハリー・ポッター』シリーズは、ファンタジー文学を代表するヒット作でありながらも、その根底には神話の法則がしっかりと組み込まれています。

- 日常と非日常の対比:ハリー・ポッターは普通の少年と思いきや、魔法界の存在を知ることで非日常の世界へと足を踏み入れます。最初はホグワーツに行くことに戸惑いつつも、やがてそれが彼の運命だと受け入れていきます。

- “仲間”の重要性:ロンやハーマイオニーという友人や、ダンブルドアやスネイプといった師のような存在が、ハリーの成長を支えます。神話の法則で強調される「助力者や同盟者の存在」が、読者の共感を高める要となっています。

- “最大の試練”と“帰還”:闇の帝王ヴォルデモートとの対決は、シリーズを貫く大きな試練であり、クライマックスにおけるハリーの勇気と犠牲の物語は、多くの読者にカタルシスをもたらします。最終的に彼が「現実の世界」へと戻り、新しい秩序を築く流れは、まさに神話的な帰還の構造と重なります。

7-3. ゲーム業界:ゼルダの伝説シリーズの物語構造

任天堂の代表的なアクションアドベンチャーゲーム『ゼルダの伝説』シリーズは、神話の法則をいち早く取り入れたゲーム作品としても知られています。主人公リンクはプレイヤーキャラクターであると同時に、「勇者」として典型的なヒーローの軌跡を辿ります。

- “呼びかけ”と冒険の門:シリーズの多くで、リンクは平穏な生活を送っているところに「大きな使命」や「謎のメッセージ」がもたらされ、冒険へと導かれます。プレイヤーもリンクとともに広大なフィールドを旅することで、神話的な非日常世界への没入感を味わいます。

- 試練とアイテム収集:ダンジョンの攻略やアイテム収集は、神話の法則でいう「試練」や「魔法のアイテム(宝物)」に相当します。剣や盾だけでなく、時には楽器や特殊能力といった魔法的要素が、主人公の成長を象徴します。

- ガノンドロフとの対決と救済:シリーズのラスボスとして繰り返し登場するガノンドロフとの戦いは、「最大の試練」にあたります。その勝利はハイラル王国(世界)を救済すると同時に、リンク自身の成長物語としてプレイヤーに強い達成感とカタルシスをもたらします。

7-4. 日本のコンテンツビジネス:アニメ作品への流用事例

日本のアニメ業界でも、神話の法則を下敷きにしたストーリーが多く見受けられます。特に、長期シリーズ化される作品では主人公の成長と新たなステージへの挑戦が繰り返され、視聴者を飽きさせない仕掛けとなっています。

- 少年ジャンプ系アニメ

たとえば『ONE PIECE』『ドラゴンボール』などは、主人公が仲間を募りながら大海原や広大な世界を冒険することで、読者・視聴者に王道の成長物語を提供します。「仲間(チーム)の結成」は神話の法則でいう仲間の獲得や試練の乗り越えを象徴し、視聴者もそれに共感しやすい仕組みです。 - オリジナルアニメにも導入

テレビオリジナル作品や劇場用アニメでも、神話の法則がストーリー作りの柱となるケースがあります。『天気の子』『君の名は。』など、新海誠作品にも日常と非日常の交差や主人公の内面的変容が描かれ、世界観とキャラクターの融合によってグローバルに高い評価を得ています。 - ビジネスへの影響

神話の法則による物語構造を活用することで、視聴者は主人公に感情移入しやすくなり、商品化(フィギュアやゲーム、コラボ商品など)につながるファン層が形成されます。これはライセンスビジネスや関連グッズの売上を伸ばし、企業に大きなビジネスチャンスをもたらす要因の一つです。

映画や文学、ゲーム、アニメといったエンターテインメントのみならず、コンテンツビジネス全般においても神話の法則は非常に有効です。人々が本能的に惹かれる「ヒーローの旅」の構造を理解し活用することで、作品や商品に強い魅力と継続的な人気をもたらすことが可能になります。これらの事例を参考に、自らの企画や創作に神話の法則を取り入れることで、より多くの人々に訴えかけるストーリーづくりを実践できるでしょう。

8. 現代社会と神話の法則―SNS時代への拡張

神話の法則は、大昔の物語やファンタジーだけに留まらず、現代のデジタル社会、特にSNSの世界にも深く浸透しています。インフルエンサーが生み出す自己ブランディングから、短尺動画の流行、そしてオンラインコミュニティやファンコミュニティの形成まで、神話の構造を活用することで、強い共感と一体感を引き出すことが可能です。本章では、SNS時代における神話の法則の応用について、具体的に見ていきます。

8-1. インフルエンサーが作る「自己ストーリー」との共通項

SNSで活躍するインフルエンサーたちは、ファッションやライフスタイル、ビジネス、エンタメなど多岐にわたるジャンルでフォロワーを獲得しています。彼ら・彼女らが発信するコンテンツの多くには、下記のような「神話的構造」が見られます。

- 成長や変化のストーリー

- 元々は普通の学生や会社員であったこと、あるいはコンプレックスを抱えていた過去をあえて公開し、「努力や挑戦」を見せることでフォロワーの共感を得ています。これは“平凡な主人公が試練を乗り越え、英雄へと成長していく”という神話の基盤とよく似ています。

- フォロワーとの“冒険”を共有する姿勢

- 新しいプロジェクトや海外進出など、大きなチャレンジをSNSを通じてリアルタイムで発信することで、フォロワーを“仲間”に巻き込みます。これは“冒険の過程を共有する”という点で、神話における仲間の存在や試練の実況を彷彿とさせます。

- ビジュアルと物語の組み合わせ

- メイクビフォー・アフターやダイエット成功の比較写真など、視覚的な変化を強調することで、フォロワーは“変身”の過程を疑似体験できます。神話でいう“変身”や“再生”を直接目に見える形で表現する手法といえるでしょう。

インフルエンサーの自己ストーリーは、ある種の“私的神話”として機能し、フォロワーに「私もこの物語の一員になりたい」という欲求を抱かせます。これがSNS時代における神話の法則の重要な応用ポイントです。

8-2. 短尺動画におけるヒーローズ・ジャーニーのミニマム構造

TikTokやYouTubeショート、Instagramリールなど、数秒から数十秒の短尺動画が注目される時代においても、実はヒーローズ・ジャーニーの要素を“ギュッ”と凝縮した物語が効果を発揮します。

- 導入(主人公の現状)

- 動画が始まった瞬間に主人公(動画の制作者や登場人物)の悩みや状況を端的に示す。たとえば「仕事がうまくいかず落ち込んでいる様子」や「試合前に緊張しているシーン」など。

- 葛藤・試練(問題提起)

- メインとなる課題や壁を数秒で提示。試験勉強の焦りやダイエットの辛さなど、視聴者が「わかる!」と瞬時に思えるテーマを扱うのがポイント。

- 解決策(魔法のアイテム or 助力者の登場)

- スポンサー商品や独自のノウハウ、ちょっとしたコツなど“解決手段”を示す。時間が短いぶん、ビジュアル的に「一気に世界が変わる様子」を見せることで、説得力を高めることができます。

- 結末(変化の提示)

- 一瞬のうちに主人公が明るい表情になったり、大きな達成感を得たりするカットを挿入し、動画のクライマックスを印象づけます。数秒の間でも「ビフォー・アフター」を見せると変化がわかりやすく、視聴者の満足度も高まります。

このような構造を意識することで、短尺動画であっても“主人公の変化”という物語の魅力を保ち、SNSユーザーの心をつかむことができるのです。

8-3. コミュニティ形成とファン化を促進する物語設計のコツ

SNSやオンラインメディアを通じて継続的な関係を築くためには、視聴者やフォロワーが“物語の当事者”として参加できる場を提供することが欠かせません。コミュニティやファン化を促進するには、以下のような工夫が効果的です。

- 参加型コンテンツの導入

- ライブ配信で視聴者の質問に即興で答えたり、コメントをきっかけに次の動画企画を決めたりするなど、“双方向”のコミュニケーションを重視します。これは、神話の中で“協力者”が主人公を助ける関係性を、現代的に再現しているといえます。

- ストーリーの“続きを共に作る”仕組み

- フォロワーがアイデアを出し合い、ストーリーの展開を決めるといったイベントや投票企画などを実施し、コミュニティに貢献した人に特典を与えるのも有効です。神話における“英雄の冒険”において、周囲が主人公をサポートする構図が反映されます。

- ファン同士が交流できる“場”の確保

- FacebookグループやDiscordサーバー、LINEオープンチャットなどを活用し、ファン同士が直接対話できるコミュニティを形成します。SNSは双方向ツールでありながら、個別の閉じた空間を作ることで“仲間内で物語を共有する”感覚が生まれ、一体感が生まれやすくなります。

- 長期的視点でのストーリー展開

- 定期的に企画やキャンペーンを行い、少しずつ“主人公”や“仲間”が成長していく様子を伝えることで、フォロワーが「物語が続いている」ことを実感できるようにします。神話がシリーズ化されるのと同様に、オンラインの物語もアップデートを重ねることで世界観が深まり、ファンのロイヤルティを高めます。

神話の法則を活用したストーリーテリングは、単に一回きりのバズや一時的な注目を得るだけではなく、長期的なファンコミュニティを育てるための“土台”となります。SNS時代には、短い時間と膨大な情報の中からいかに“共感”と“参加”を生み出すかが勝負のポイント。そこでこそ、古代から連綿と続く“物語”の力が、大いに活用できるのです。

以下では、神話の法則(ヒーローズ・ジャーニー)を巧みに活用している成功事例を取り上げ、それぞれどのように物語を組み立て、ブランドやキャラクターを魅力的に見せているかを具体的に解説します。大手エンターテインメント企業から個人起業家まで、物語のパワーを取り入れることで、どんな違いを生み出せるのかが見えてくるでしょう。

9. 成功事例から学ぶ具体的ポイント

9-1. DisneyやPixar作品に見る明確なストーリーアーク

ディズニーやピクサーが手がける作品には、子どもから大人まで幅広い層を魅了する普遍的な物語の構造が存在します。彼らが強みにしているのは、「わかりやすく強烈な感情体験」を提供するために、神話の法則(ヒーローズ・ジャーニー)のエッセンスを巧みに取り入れている点です。

- 主人公の等身大の課題

たとえば、『トイ・ストーリー』のウッディは「新入りのバズにリーダーとしての地位を脅かされる」という恐れを抱いています。問題の本質は、観客も共感しやすい「自分の居場所が奪われる不安」です。これが“試練”となり、ウッディを大きく成長させるきっかけになります。 - キャラクターの多彩な助言者・仲間

神話の法則で言う「賢者」や「仲間」は、ディズニーやピクサー作品でも数多く登場します。プリンセスの物語では動物キャラクターが助けてくれるなど、主人公をサポートする存在がはっきりと配置されており、視聴者の支持を得ています。 - “帰還”と“恩恵”のわかりやすさ

多くのディズニー映画は、試練を乗り越えたのちに主人公が新たな価値観や愛を得て、仲間や家族、社会のもとへ戻ります。これが物語の締めくくりを感動的にし、何度も繰り返し観られる要因のひとつです。

ディズニーやピクサーの作品群は、キャラクターを通して「わかりやすい課題と変容」、そして「最後に得られる大きな報酬と学び」を強調することで、世界中の観客の心をつかんでいます。これは企業のブランディングや商品ストーリーにも応用できる普遍的なポイントです。

9-2. グローバル企業のブランドストーリーへの応用

ディズニーやピクサーのように物語を描くプロフェッショナルだけでなく、グローバル企業も自社の“ブランドストーリー”に神話の法則を取り入れています。例えば、アップル(Apple)やナイキ(Nike)といった企業は“顧客の英雄化”をブランドメッセージに落とし込み、世界中で支持を得ています。

- Appleの“挑戦者”としてのポジショニング

Appleの有名なスローガン「Think Different(自由な発想を)」は、既存の常識に挑戦するヒーロー像を創造しました。顧客は“旧来の世界”に閉塞感を覚えていて、新しいガジェットを通じて“よりクリエイティブで自由な生き方”ができる。まさに“冒険への呼び声”に対して、Apple製品が“賢者”や“導き手”の役割を果たす構造が見て取れます。 - Nikeの“勝利”と“限界突破”

Nikeの広告キャンペーンでは、アスリートが自分の限界や試練を乗り越え、自己ベストを更新していくストーリーが継続的に描かれています。「Just Do It」というメッセージは、自分の内なる声に打ち勝つヒーローの姿と重なり、世界中の多くの人に行動を促す動機づけになっています。 - スターバックスの“第三の場所”としての物語

自宅や職場に次ぐ“第三の場所”として、人々のコミュニティ体験を豊かにするという使命感を打ち出しています。スターバックスは自らを「コーヒーというツールを使って日常を少しだけ特別に変容させるヒーロー」として物語化し、世界中の顧客に共感を広げてきました。

これらの企業は、顧客を物語に巻き込むことで、単なる商品・サービスではなく“社会的・文化的な意義”を帯びたブランドを作り上げています。

9-3. 個人起業家・パーソナルブランディングでの活用例

大企業だけではなく、個人起業家やフリーランスが「自分自身」をブランドとして打ち出す際にも、神話の法則を活用することは大いに効果的です。

- 自身の挫折や挑戦のストーリー

個人起業家が語る“過去の失敗”や“自らを奮い立たせたきっかけ”は、顧客にとって等身大の物語となり、共感を呼びやすくなります。例えば、「学生時代に大きな失敗をしたが、それをきっかけに学んだことが今のビジネスの原点になっている」というストーリーがあれば、フォロワーにとっても「この人は信用できる」という安心感につながります。 - メンターや学びのプロセスの明確化

神話の法則で言う「賢者」の存在は、個人が成長する過程でも欠かせません。過去にお世話になった人物や学んだスクール・セミナーなどを物語の一部として紹介すると、“自己流ではなく、正当なプロセスを経てきた”という信頼を得ることができます。 - クライアントの変容ストーリーを共有

自分自身だけでなく、顧客がどのように変容し、成功を収めたかを具体的に語ることで、ブランドの真価が実証されます。ヒーローズ・ジャーニーにおける“報酬”や“帰還”のパートを、クライアントの物語として描くのです。これは将来的な顧客への安心材料となり、口コミやリファラルのきっかけにもなります。

個人レベルだからこそ、“顔の見えるストーリー”をダイレクトに発信することができ、ファンコミュニティを築きやすいというメリットがあります。

ディズニーやピクサーが示すようなわかりやすい「問題→挑戦→克服→変容」のストーリーアークは、時代や国境を超えて人々の心を動かし続けています。アップルやナイキといったグローバル企業も、“顧客を中心に据えた英雄体験”を作り出し、ブランド価値を高めてきました。そして、個人起業家・パーソナルブランディングの文脈においても、神話の法則は人間らしさや信頼感を強める強力なフレームワークとなり得ます。

事例から学べるのは、“物語は強い共感と行動を生む”という普遍的なメカニズムです。ヒーローズ・ジャーニーを意識して自分やブランドの物語を再構築すれば、受け手にとっては“一緒に旅をしているような体験”が生まれ、ファンとして長期的に応援してもらえる可能性が高まるでしょう。

10. 神話の法則の限界と批判:実践する際の注意点

神話の法則(ヒーローズ・ジャーニー)や物語の普遍的構造は、多くの創作において強力なフレームワークを提供すると同時に、作品づくりの過程でさまざまな視点からの批判や注意点が指摘されることも少なくありません。以下では、神話の法則を活用する際に気をつけたい要素として、文化的差異への配慮、オリジナリティとの両立、過剰演出・クライマックス不在の防止、そして倫理面・文化的背景をふまえた表現の方法について解説します。

10-1. 文化的差異への配慮

神話の法則はあくまでも“普遍的”な物語構造を示したものですが、「普遍性」がそのまま“絶対的”であるとは限りません。ジョーゼフ・キャンベルが提唱したヒーローズ・ジャーニーは、主に西洋を中心とした神話研究に基づいており、アジア・アフリカ・中南米など他文化圏の神話や物語を包括的にカバーできていない、という批判もあります。

たとえば、神話の法則は「個人の冒険」「自我の発達」などを重視する傾向がありますが、社会や集団の調和を最優先する文化圏の場合、物語の価値観や主人公の動機が大きく異なることがあります。こうした文化的価値観のずれを踏まえずに神話の法則を機械的に当てはめてしまうと、読者や視聴者に違和感を与えたり、ステレオタイプな表現につながったりする恐れがあるのです。

そのため、神話の法則を取り入れる場合は、作品の舞台となる文化や読者層の背景に配慮し、必要に応じて物語の要素をローカライズまたはカスタマイズすることが重要です。普遍性を活かしつつも、地域固有の特色や文化的文脈を丁寧に取り込むことで、作品の説得力と奥行きを高められるでしょう。

10-2. オリジナリティとの両立

神話の法則をそのままなぞると、物語の展開が型通りになりがちで、斬新さや独自性が損なわれるという批判はよく耳にします。実際、神話の法則があまりに有名になると、多くの作品が似通った構造・展開をとり、読み手や観客が次の展開を想定しやすくなってしまう面は否めません。

しかしながら、定型的なストーリーフレームワークに独自のテーマやキャラクター描写を織り交ぜることで、新鮮な物語体験を生み出すことも可能です。たとえば、物語の序盤で提示される“呼びかけ”を、主人公が受け入れる理由を社会的・経済的背景や現代的な問題意識に絡めるなど、時代や舞台に合わせた具体的な設定を取り入れることで、新しい切り口が生まれます。

オリジナリティを守るためには、神話の法則をあくまで「補助線」として活用し、物語のコアとなるテーマやメッセージを自身の発想や取材に基づいて構築することが肝要です。テンプレートに過剰に依存するのではなく、物語の必要性や読者との対話を意識して工夫を重ねることで、神話の法則の魅力とオリジナリティが両立した作品に仕上げることができるでしょう。

10-3. 過剰演出やクライマックス不在を避けるためのチェックリスト

神話の法則を用いたストーリーでは、英雄の冒険が盛り上がりを見せる“試練”や“決戦”といったクライマックスが象徴的に描かれがちです。一方で、その盛り上げを狙いすぎると、誇張しすぎた演出になり、リアリティが損なわれる危険性もあります。また、クライマックスの存在を軽視しすぎると、読者が“山場”を感じられず、物語全体が平坦になってしまうことがあります。

以下のチェックリストは、過剰演出やクライマックス不在を防ぐために役立ちます。

- クライマックスの必然性

- 物語のテーマや主人公の動機とクライマックスがしっかり結びついているか。

- 突然のご都合主義になっていないか。

- 演出の適切な度合い

- アクションや感情表現が場面の意図や世界観を超えて過度にインフレしていないか。

- 強調したいポイントはどこか、意識的に緩急をつけているか。

- 山場を複数設定

- 小さな山場や衝突を複数配置し、メインのクライマックスに向かう流れを作っているか。

- クライマックス前にも読み手や観客をひきつける要素があるか。

- 後日談や回収

- クライマックス後の“帰還”シーンで十分なカタルシスが得られるか。

- 伏線やサブプロットを放置していないか。

これらを振り返りながら物語を再点検することで、過剰演出やクライマックスが曖昧な状態を防ぎ、読者に適度なテンションや満足感を提供できるようになります。

10-4. 倫理面・文化的背景をふまえた表現方法

神話の法則に登場するプロット要素には、「暴力」「支配」「征服」といった描写が含まれることがあります。物語においては試練や葛藤を際立たせる重要な要素ですが、そのまま描けば差別的・排他的なメッセージとして受け取られてしまう可能性もあるでしょう。また、特定の文化や民族・社会的少数者がステレオタイプや偏見の対象として登場すると、当事者に対して無自覚な配慮不足となる場合もあります。

作品づくりの段階で倫理面や文化的背景に注意を払うには、まずは設定の元になっている文化・社会に対する十分なリサーチが欠かせません。言語的・歴史的な背景や、当事者の声を含めた視点を調査・反映することで、物語全体の説得力が増すだけでなく、誤解や不快感を生むリスクを抑えられます。

さらに、登場人物の背景や行動が“差別の再生産”になっていないか、あるいは文化的要素を“外面的な演出”だけに終わらせていないかを慎重に検証することも必要です。表現による創作の自由を保ちながらも、相手の文化的・社会的文脈を尊重し、公平で多角的な視点をもつ作品づくりを目指すことが求められます。

神話の法則は、創作を円滑にするための有効なツールである一方、上記のような批判や限界も多く挙げられています。文化や価値観の相違を理解したうえで、オリジナリティと神話的構造をうまく組み合わせ、さらに演出面や倫理面をしっかりチェックしていくことで、読者や観客に納得感と新鮮さを与える物語を生み出すことができるでしょう。

以下では、神話の法則(ヒーローズ・ジャーニー)をベースに、ストーリーテリングをより効果的に活用するためのまとめを提示します。物語が持つ力を再認識し、ビジネスやエンターテインメント、個人発信へと応用していくうえで役立つ視点やチェックリストを紹介します。

11. まとめ:神話の法則を活用した効果的なストーリーテリング

11-1. 「神話の法則」が持つ普遍性と可能性

- 誰もが共感できる“変容の物語”

神話の法則は、世界中の神話や民話に共通する“変容のプロセス”を体系化したものです。主人公が呼びかけを受け、試練を乗り越え、変化を得て帰還するという流れは、国や文化の違いを超えて人々を惹きつける普遍的な物語構造と言えます。 - 古典から現代まで時代を問わず通用

多くの映画や小説、ゲームに取り入れられてきたヒーローズ・ジャーニーは、今後も新たな媒体・プラットフォームの登場によって広がり続ける可能性を秘めています。SNSや短尺動画といった新しいフォーマットでも、“試練”と“変容”のエッセンスが生かされることで、インパクトあるストーリーテリングが実現されるでしょう。

11-2. ビジネスにおける神話の法則の重要性

- ブランディングと差別化

多くの企業やブランドが類似サービスを展開する中、単なる機能や価格面の比較だけではなく、“物語”を通して価値観やミッションを伝えることが重要となっています。 - 顧客を“ヒーロー”と捉える発想

自社製品・サービスが顧客の“試練”をいかに解決できるかをストーリー化することで、顧客がブランドに“共感”と“期待”を抱きやすくなります。AppleやNikeのように、顧客を英雄に据えたブランディングは大きな成功を収めており、今や多くの企業が追随しています。 - 社内コミュニケーションにも応用可能

社員やチームのビジョン・ミッションを神話の法則に基づいて物語化することで、一体感やモチベーションを高めることもできます。会社全体が同じ物語を共有すれば、組織文化の強化にもつながります。

11-3. 今後のエンタメ、マーケティング、個人発信への広がり

- エンターテインメント分野

映画やドラマ、アニメ、ゲームなど、多様化するエンターテインメント市場の中でも、やはり“骨太の物語”は多くの人の心を捉え続ける強みがあります。神話の法則を意識した脚本やキャラクター設計によって、作品に厚みを持たせることが可能です。 - マーケティング・広告

ストーリーテリングマーケティングは今や大きな潮流となっています。特にSNSやYouTubeなど、視聴者との直接的な接点が増える中で、“ヒーローが試練を乗り越える物語”を一貫して伝えることが、ブランドの認知とロイヤルティを高めるカギになっています。 - 個人の自己ブランディング・発信

フリーランスや起業家にとって、自分自身が“主役”として物語を描き出すことは、信頼や共感を得るうえで極めて有効です。自身の過去の挫折や挑戦、メンターとの出会い、そして達成したゴールを物語として発信することで、ファンや支持者を増やすことができます。

11-4. 実践のためのチェックリストと次のステップ

以下に、神話の法則を取り入れたストーリーテリングを実際に活用する際のチェックリストを示します。これをベースに、自社ブランドや個人の物語を点検してみましょう。

- 主人公(ヒーロー)の明確化

- 物語の中心となる存在(自社・製品・顧客など)は誰か?

- そのヒーローはどのような強みや悩み、背景を持つか?

- 呼びかけ(課題・試練)の設定

- どのようなきっかけでヒーローが動き出すのか?

- 読み手・視聴者が共感しやすい切実な課題になっているか?

- 助言者・仲間の配置

- ヒーローが試練を乗り越える際、どのような支援者やメンターが存在するか?

- ブランドやコミュニティなど、誰がヒーローをサポートするのかを明確に。

- 危機とクライマックス(変容の瞬間)の描写

- 最大の障害や挫折はどのように訪れ、どう克服されるのか?

- その結果、ヒーローはどのように変容し、新たな力や知恵を得るか?

- 帰還と恩恵の提示

- ヒーローが得た“宝(成功体験、教訓、メリット)”は何か?

- それがどのように“元の世界”や周囲の人々に還元されるのか?

- 一貫したテーマやメッセージ

- 物語全体を通じて伝えたいことは何か?

- 顧客や視聴者は、物語を通じてどんな価値観を受け取るのか?

- 多様なメディアでの展開

- 文章・動画・SNS投稿・広告など、どのチャネルで物語を展開するか?

- 各チャネルに合わせた演出や長さ、フォーマットに最適化されているか?

次のステップ

- 小さな物語から試してみる

いきなり壮大なストーリーを創り出すのではなく、SNSの投稿やブログ記事、短い動画コンテンツなど、小さな単位で“神話の法則”を意識した物語づくりに挑戦してみましょう。 - フィードバックをもとに改善

視聴者・読者からの反応をこまめに収集し、物語のどの部分に共感が集まったか、あるいは不足を感じたかを探ります。それを次の物語づくりに反映してブラッシュアップを重ねます。 - 継続的なストーリーアップデート

物語は一度作って終わりではなく、時代や商品の成長、顧客の変化に合わせてアップデートし続けることが大切です。最新の情報や成功事例を取り込みながら、常に進化するブランドストーリーを発信していきましょう。

まとめ

神話の法則(ヒーローズ・ジャーニー)は、人々が本能的に惹かれる普遍的な物語構造です。ビジネスやエンタメ、個人のブランディングにいたるまで、あらゆる場面で“物語”を取り入れる重要性が高まっています。

ヒーローの呼びかけ、試練、仲間、変容、そして帰還という要素を軸に、“受け手”が物語の主人公になれるような体験をデザインすれば、単なる情報発信では得られない深い共感とロイヤルティを獲得できるでしょう。

このチェックリストを活用しながら、あなた自身のストーリーを再構築してみてください。神話の法則を味方につけることで、語り手も受け手も“一緒に旅をする”ような豊かな世界を描き出し、さらなるビジネス成果や創造的な発信を期待できます。

コメント