ブックオフの通路を一人で占拠する人。PS5やポケモンカードを買い占め、子供たちの手に渡らなくする行列の先頭。

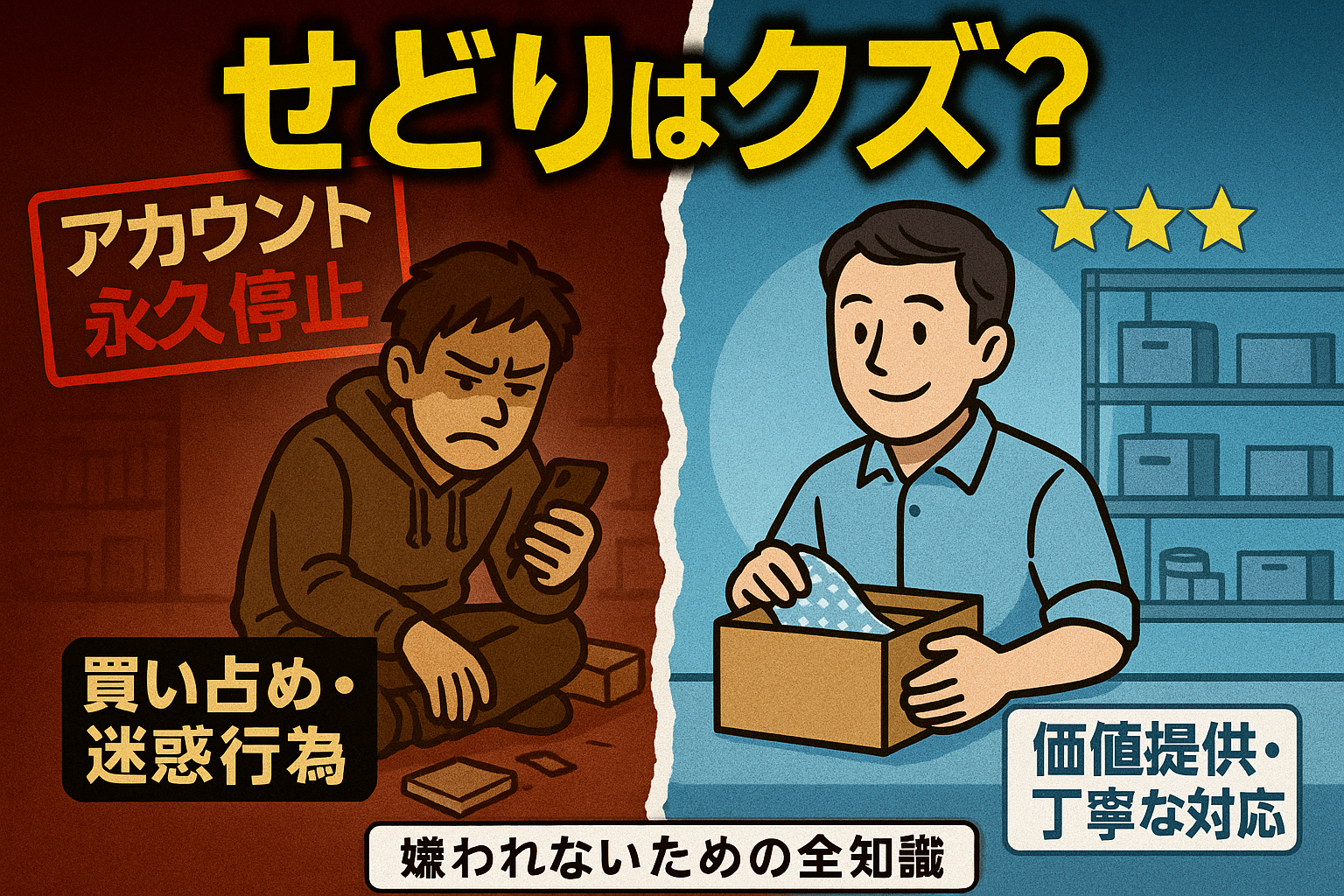

「せどりはクズだ」——。

あなたがそう思うのも、無理はありません。その怒りや軽蔑は、至極まっとうな感情です。

しかし、その一方で。

同じ「せどり」という行為をしながら、廃盤になった部品を必要とする人に届け、地方では手に入らない限定品を販売し、顧客から「ありがとう」と感謝されながら、安定した収益を上げ続ける人がいるのも、また事実です。

両者を分ける、その「一線」は一体どこにあるのか?

この記事では、世間から蛇蝎の如く嫌われる**「クズな迷惑行為」のすべてを白日の下に晒し**、あなたが指をさされる側ではなく、「感謝されながら稼ぐ」ための全知識を授けます。

ただの金儲けで終わるか、価値あるビジネスを築くか。その運命の分岐点は、このページを読み進めるかどうかにかかっています。

- 1.【結論】「せどり=クズ」ではない。だが、クズと呼ばれる迷惑せどらーは実在する

- 2.【店舗編】店員と客に嫌われる「クズ」な迷惑行為ワースト8

- 2-1. 床座り込み系せどらー:ブックオフの通路で棚の商品を独占し、長時間リサーチ

- 2-2. 荒らし系せどらー:商品を元の場所に戻さず、棚をぐちゃぐちゃにする

- 2-3. 値引き交渉系せどらー:レジで店員に理不尽な値引きを要求し、業務を妨害

- 2-4. 買い占め系せどらー:PS5やポケモンカードを先頭に並び、一般の子供の手に渡らないようにする

- 2-5. ゲリラ撮影系せどらー:店内で無許可の動画撮影・ライブ配信を行う

- 2-6. 偽クレーム系せどらー:購入後に意図的に傷をつけ、返品・返金を要求する

- 2-7. バーコード隠しせどらー:利益商品を見つけ、他の人にリサーチされないようバーコードを隠す

- 2-8. 開店ダッシュ系せどらー:ヤマダ電機やゲオのセールで、開店と同時にワゴンに殺到する

- 3.【ネット編】規約・法律違反の「クズ」な手口ワースト7

- 3-1. 無在庫転売ヤー:AmazonのFBA在庫をメルカリで無在庫出品し、価格差を抜く

- 3-2. アカウント汚染:乗っ取ったAmazonアカウントで偽商品を販売し、売上金を持ち逃げする

- 3-3. 予約転売ヤー:限定版スニーカーやフィギュアをbotで予約・買い占め、高額転売

- 3-4. メーカー・卸への偽装:一般人なのに業者を装い、卸価格で商品を仕入れようとする

- 3-5. 無許可せどらー:古物商許可証を持たずに、中古品を継続的に仕入れ・販売する(法律違反)

- 3-6. 不正チケット転売ヤー:チケット不正転売禁止法を無視し、ライブやジブリパークのチケットを高額転売

- 3-7. コンディション詐欺:ボロボロの中古本を「非常に良い」と偽ってAmazonで販売する

- 4.「クズなせどり」の末路|アカウント停止から逮捕まで、リアルなリスク

- 5. それでもあなたはせどりをやるか?「クズ」と呼ばれないための5つの鉄則

- 6. まとめ|せどりは「社会の潤滑油」にも「寄生虫」にもなれる諸刃の剣

1.【結論】「せどり=クズ」ではない。だが、クズと呼ばれる迷惑せどらーは実在する

「せどり」と聞くと、どんなイメージが浮かびますか?もしかしたら、あまり良い印象はないかもしれません。本題に入る前に、この記事の揺るぎない結論からお伝えします。

結論から言えば、「せどり」という行為そのものが「クズ」なのではありません。しかし、世間から「クズ」と罵られても仕方のない、迷惑なせどらーは残念ながら数多く実在します。

この章では、まずその「なぜ嫌われるのか」という根本原因と、本来あるべき姿との決定的な違いを明確にします。

1-1. あなたが怒るのも無理はない。世間が「クズ」と断罪するせどりの実態

PlayStation 5が発売されてから数年間、本当に遊びたい子供たちの手に渡らず、定価66,980円のはずが10万円を超える価格でフリマサイトに並び続けた現実。ポケモンカードの新弾が発売されるたびに、店舗に長蛇の列を作って買い占め、純粋にカードで遊びたいファンを失望させる光景。

これらは全て、特定のせどらーが行った紛れもない事実です。

彼らは、社会の需要と供給のバランスを意図的に破壊し、商品の品薄感を煽り、ただ右から左へモノを動かすだけで、その価格差から利益を得ています。商品に何の付加価値も与えず、ただ市場に介在して利鞘を稼ぐその姿は、社会から見れば**「寄生虫(パラサイト)」**そのもの。

だからこそ、「せどりはクズだ」という強い言葉で断罪されるのは、ある意味で当然の結果なのです。あなたがもし、このような行為に怒りや嫌悪感を覚えているのだとしたら、その感情は決して間違ってはいません。

1-2. 全てのせどりが悪ではない。一線を越える「迷惑転売ヤー」と真っ当な「小売事業者」の違い

しかし、全てのせどりがこのような買い占め行為なのでしょうか。答えは「NO」です。ここに、世間が混同しがちな二つの存在がいます。

- 迷惑転売ヤー彼らの目的は、**「人工的な品薄の創出」**です。人気商品を買い占めることで供給を止め、価格が高騰したところで売り抜けます。商品知識も、顧客への思いやりもありません。あるのは、己の利益への渇望だけです。

- 真っ当な小売事業者(本来のせどり)彼らの目的は、**「価値の提供」**です。

- 地方では手に入らない限定品を、オンラインで全国のファンに届ける。

- 何十年も前に絶版になったレトロゲームを発掘し、クリーニングして次の世代に繋ぐ。

- ジャンク品として捨てられるはずだった機材を修理し、再び命を吹き込む。

前者が**「機会の搾取」しかしていないのに対し、後者は「新たな価値」**を生み出しています。古本屋の店主が、絶版になった本を探し出してきて、次の読者に届ける。これも、立派な「せどり(競取り)」の原点です。この両者を一緒くたに「クズ」と呼ぶのは、あまりに乱暴と言えるでしょう。

1-3.【 litmus test】あなたのせどりは価値提供か?ただの買い占めか?

では、その行為が「価値提供」なのか、それとも単なる「買い占め」なのか。それを見極めるための、簡単なリトマス試験紙があります。

それは、**「その行為は、世の中の『不便』を解決しているか? それとも、世の中に『不便』を新たに生み出しているか?」**という問いです。

- 【価値提供の例】:「不便」を解決している

- 東京の古本屋でしか手に入らない専門書を、北海道に住む研究者に届ける。→ 地理的な不便を解決している。

- 黄ばんで汚れた中古のスーパーファミコンをピカピカに磨き上げ、「動作確認済・清掃済」として販売する。→ 状態の良い中古品を探す不便を解決している。

- 【買い占めの例】:「不便」を生み出している

- 近所の玩具屋にある限定プラモデルを全て買い占め、地元の子供たちが買えない状況を作り出す。→ 「近所で買えない」という新たな不便を生み出している。

- botを使い、人気アーティストのライブチケットを発売と同時に買い占める。→ 「定価でライブに行けない」という新たな不便を生み出している。

この先、様々なせどりの手法を目にすると思いますが、常にこのリトマス試験紙を心に当ててみてください。そうすれば、あなたが進むべき道、そして避けるべき道が自ずと見えてくるはずです。

2.【店舗編】店員と客に嫌われる「クズ」な迷惑行為ワースト8

前章で定義した「迷惑転売ヤー」は、具体的にどのような行動で、店員や一般客からヘイトを集めているのでしょうか。まずは、実店舗で繰り広げられる、最も代表的な迷惑行為をワースト形式で見ていきましょう。

もし、あなたがせどりを実践していて、一つでも心当たりがあれば、今日からその行動を改めることを強く推奨します。

2-1. 床座り込み系せどらー:ブックオフの通路で棚の商品を独占し、長時間リサーチ

【生息地】:ブックオフの110円コーナー、ハードオフのジャンクコーナーなど

【行動】:店の買い物カゴに商品を山のように詰め込み、狭い通路に地べたで座り込む。スマホを片手に、一つ一つの商品を長時間かけてリサーチし、周囲の客が棚を見たくても近づけないオーラを放つ。

【被害者】:一般の買い物客、店員

他の客は、そのせどらーが独占している棚の商品を見ることができず、通路も通れないため、多大な迷惑を被ります。彼らが去った後、散らかった商品を片付けるのは店員の仕事です。

2-2. 荒らし系せどらー:商品を元の場所に戻さず、棚をぐちゃぐちゃにする

【生息地】:古本、CD/DVD、ゲームソフトの棚全般

【行動】:利益が出ないと判断した商品を、元あった場所に戻さずに適当な場所に放置する。ひどい場合は、文庫本のコーナーにビジネス書を突っ込んだり、CDケースを開けたまま放置したりする。

【被害者】:次にその棚を見る客、店員

次に商品を探しに来た客は、目当ての商品を見つけられなくなります。最終的に、そのぐちゃぐちゃになった棚を元の美しい状態に戻すのは、全て店員の地道な労働です。

2-3. 値引き交渉系せどらー:レジで店員に理不尽な値引きを要求し、業務を妨害

【生息地】:レジカウンター

【行動】:すでに格安で販売されている中古品に対し、「ここに少し傷があるから」「箱が汚れているから」などと、些細な理由をつけて値引きを要求する。店員がマニュアル通り「中古品ですので…」と断ると、不機嫌な態度を取ったり、時には大声を出したりして業務を妨害する。

【被害者】:店員、後ろに並んでいる客

彼らの対応に店員は精神をすり減らし、レジは滞り、後ろに並ぶ客の貴重な時間を奪います。

2-4. 買い占め系せどらー:PS5やポケモンカードを先頭に並び、一般の子供の手に渡らないようにする

【生息地】:家電量販店、玩具屋、コンビニなど

【行動】:発売前からSNSやグループで情報を共有し、発売日には開店前から並び、PlayStation 5や限定ポケモンカードなど、供給が追い付いていない人気商品を買い占める。その目的は、純粋に欲しい人の元へ届かなくすることで、市場価値を吊り上げることにある。

【被害者】:メーカー、一般の消費者(特に子供とその親)

メーカーが設定した適正価格での購入機会を奪い、本当にその商品を欲しているファンの想いを踏みにじる、最も「クズ」と呼ばれる行為の一つです。

2-5. ゲリラ撮影系せどらー:店内で無許可の動画撮影・ライブ配信を行う

【生息地】:店内全域

【行動】:「仕入れ同行」「店舗攻略」などと称し、店側の許可なくスマートフォンで店内を撮影し、YouTubeなどでライブ配信する。他の客の顔や、店舗の内部情報が映り込むことなどお構いなし。

【被害者】:店、他の買い物客

これは、店舗の著作権や他の客のプライバシー権(肖像権)を侵害する明確な迷惑行為です。多くの店舗では店内撮影を禁止しています。

2-6. 偽クレーム系せどらー:購入後に意図的に傷をつけ、返品・返金を要求する

【生息地】:購入後の自宅

【行動】:リサーチミスで利益が出ないとわかった商品を、購入後に自分で意図的に傷つけたり、部品を抜き取ったりした上で、「最初から壊れていた」と店にクレームを入れ、返品・返金を迫る。

【被害者】:店

これは迷惑行為の域を超え、詐欺罪に問われる可能性もある極めて悪質な犯罪行為です。

2-7. バーコード隠しせどらー:利益商品を見つけ、他の人にリサーチされないようバーコードを隠す

【生息地】:利益商品の棚

【行動】:利益が出るとわかった商品を、自分が買うまで(あるいは後で回収しに来るまで)、他のせどらーにリサーチされないよう、バーコード部分を壁側に向けたり、他の本で隠したりする。

【被害者】:他のせどらー

同業者間の極めてレベルの低い妨害行為であり、自分の利益しか考えていない自己中心的な思考の表れです。

2-8. 開店ダッシュ系せどらー:ヤマダ電機やゲオのセールで、開店と同時にワゴンに殺到する

【生息地】:セール開催時の店舗入口

【行動】:ゲオのスーパーセールや、家電量販店の在庫一掃セールなどの際に、開店のシャッターが上がると同時に目当てのセールワゴンにダッシュで殺到する。他のお客さんを押しのけ、商品を奪い合うようにカゴに入れていく。

【被害者】:一般の買い物客、店

普通の買い物客を恐怖に陥れるだけでなく、将棋倒しなどの事故を誘発しかねない非常に危険な行為です。

3.【ネット編】規約・法律違反の「クズ」な手口ワースト7

実店舗での迷惑行為に続き、ここではオンライン上で繰り広げられる、より悪質で、規約違反や法律違反に抵触する可能性が高い「クズ」な手口を見ていきましょう。これらの行為は、単なるマナー違反では済まされず、アカウントの停止や法的措置に繋がる極めて危険なものです。

3-1. 無在庫転売ヤー:AmazonのFBA在庫をメルカリで無在庫出品し、価格差を抜く

【手口】:

- Amazonで販売されている商品を、在庫を持たずにメルカリで高めの価格で出品。

- メルカリで商品が売れたら、購入者の住所・氏名を使い、Amazonでその商品を注文(FBAから発送)。

- 差額の利益だけを、在庫リスクゼロで手に入れる。

【問題点】:

これは、メルカリ・Amazon両方の規約で禁止されている悪質な直送(ドロップシッピング)行為です。購入者は、メルカリで買ったはずなのにAmazonの箱で商品が届き、個人情報が第三者(Amazon出品者)に勝手に渡されたことに不信感を抱きます。

3-2. アカウント汚染:乗っ取ったAmazonアカウントで偽商品を販売し、売上金を持ち逃げする

【手口】:

フィッシング詐欺などで他人のAmazon出品者アカウントを乗っ取り、存在しない商品を大量に出品。注文が入っても商品は発送せず、売上金が振り込まれるタイミングで持ち逃げする。

【問題点】:

これは不正アクセス禁止法違反や詐欺罪に問われる完全な犯罪行為です。アカウントを乗っ取られた出品者は評価と信用を失い、購入者は商品も届かずお金だけを騙し取られるという、最悪の被害者を生み出します。2段階認証の設定は、自身のアカウントを守る上で必須です。

3-3. 予約転売ヤー:限定版スニーカーやフィギュアをbotで予約・買い占め、高額転売

【手口】:

Nike SNKRSや人気フィギュアのオンラインストアで、botと呼ばれる自動化プログラムを使い、人間では不可能なスピードで予約・購入手続きを完了させ、限定商品を買い占める。

【問題点】:

店舗での買い占めと同様、本当にその商品を欲しているファンの購入機会を根こそぎ奪う行為です。メーカー側もbot対策を進めていますが、いたちごっこが続いているのが現状。純粋なファンの想いを踏みにじり、人工的に作り出した希少価値で暴利を貪ります。

3-4. メーカー・卸への偽装:一般人なのに業者を装い、卸価格で商品を仕入れようとする

【手口】:

個人事業主のフリをしたり、架空の会社名を名乗ったりして、メーカーや卸売業者に接触。「店舗で商品を扱いたい」などと嘘をつき、一般には流通しない業者向けの「卸価格」で商品を安く仕入れようとする。

【問題点】:

メーカーや卸売業者が築き上げてきた正規の流通網と信頼関係を破壊する、偽計業務妨害にあたる可能性のある悪質な行為です。

3-5. 無許可せどらー:古物商許可証を持たずに、中古品を継続的に仕入れ・販売する(法律違反)

【手口】:

「バレなければいい」という安易な考えで、古物商許可証を取得せずに、ブックオフやリサイクルショップで仕入れた中古品を、メルカリやAmazonで継続的に転売し、利益を得る。

【問題点】:

これは明確な古物営業法違反です。警察のサイバーパトロールなどで発覚した場合、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い罰則が科される可能性があります。ビジネスとして中古品を取り扱うなら、納税と並ぶ最低限の義務です。

3-6. 不正チケット転売ヤー:チケット不正転売禁止法を無視し、ライブやジブリパークのチケットを高額転売

【手口】:

人気アーティストのライブや、ジブリパークのような日時指定制施設のチケットを、ファンクラブ枠や先行販売で大量に確保し、チケット売買サイトで定価の数倍〜数十倍の価格で転売する。

【問題点】:

2019年6月から施行された**「チケット不正転売禁止法」に違反する犯罪行為**です。この法律により、主催者の同意なく、定価を超える価格で業としてチケットを転売することは禁止されています。

3-7. コンディション詐欺:ボロボロの中古本を「非常に良い」と偽ってAmazonで販売する

【手口】:

書き込みやページの折れ、日焼けがひどい中古本を、Amazonのコンディションガイドラインを無視して「非常に良い」や「良い」と偽って出品する。購入者からのクレームを避けるため、FBAを利用し、返品対応をAmazonに丸投げするケースが多い。

【問題点】:

購入者を騙す詐欺的な行為であり、Amazonマーケットプレイス全体の信頼性を著しく損ないます。こうした行為が横行することで、Amazonは出品者全体への監視を強め、真贋調査の強化など、真面目にやっている出品者までが不利益を被る原因となります。

4.「クズなせどり」の末路|アカウント停止から逮捕まで、リアルなリスク

「バレなければいい」「みんなやっているから大丈夫」

前章で紹介したような迷惑行為や規約・法律違反を繰り返すせどらーは、皆そう高を括っています。しかし、その甘い考えはある日突然、終わりを告げます。

プラットフォーム、メーカー、そして法執行機関。彼らが築いた包囲網は、あなたが思うより遥かに狭く、そして年々厳しくなっています。ここでは、迷惑せどらーが辿る、3つのリアルな末路について解説します。

4-1. Amazon/メルカリ:迷惑行為による通報、偽物出品、規約違反でアカウント永久停止(サスペンド)

オンラインで活動するせどらーにとって、最も致命的なダメージがアカウントの永久停止、通称「垢バン」や「サスペンド」です。

- なぜ停止されるのか?Amazonやメルカリにとって、最も重要なのはプラットフォーム全体の信頼性です。一部の悪質な出品者が、一般の優良な顧客を遠ざけてしまうことは、彼らにとって最大の損失。そのため、迷惑行為や規約違反を繰り返す出品者は、容赦なく排除されます。

- 停止に至るプロセス一度のミスで即停止、ということは稀です。しかし、購入者からの「悪い評価」やクレーム、返品、そして「迷惑行為」としての通報が積み重なると、AIと人間の両方による監視の対象となります。そして、偽物の出品やコンディション詐欺、無在庫転売といった重大な規約違反が発覚した時点で、警告なしに一発で永久停止となるケースも少なくありません。

- 永久停止が意味するものアカウントが停止されると、二度とそのプラットフォームで販売はできなくなります。さらに恐ろしいのは、登録していた氏名、住所、銀行口座がブラックリスト化され、別人名義で再登録しようとしても、すぐに見抜かれてしまうこと。そして何より、停止時点でアカウントに留保されていた売上金は、全額没収されるのが通例です。数ヶ月分の利益が一瞬にして消え去るのです。

4-2. メーカー:悪質な転売ヤーをリスト化し、直接販売や保証を拒否

次に彼らを追い詰めるのは、商品の製造元であるメーカー自身です。

- なぜメーカーは転売を嫌うのか?ソニー(PlayStation)や任天堂、ナイキといったメーカーは、自社製品が本当に欲しいファンの元に適正価格で届くことを望んでいます。転売ヤーによる買い占めや価格高騰は、ブランドイメージを著しく損ない、ファンとの信頼関係を破壊する「敵」でしかないのです。

- メーカーによる具体的な対策メーカーは、ただ手をこまねいているわけではありません。

- 公式オンラインストア(Sony DirectやNike SNKRSなど)での同一住所・同一クレジットカードからの大量購入を監視・制限。

- 悪質な転売を繰り返す個人の情報をリスト化し、以降の直接販売を拒否。

- 転売品に対する製品保証を無効にする。

最後の「保証の無効化」は特に重要です。あなたが販売した転売品がもし初期不良だった場合、購入者がメーカー保証を受けられず、全てのクレームと損失があなた自身に跳ね返ってくることを意味します。

4-3. 警察:古物営業法違反やチケット不正転売禁止法違反で逮捕される事例

そして、最終的に彼らが直面するのが、**「逮捕」**という社会的な制裁です。これはプラットフォーム上の話でも、メーカーとの取引の話でもありません。現実世界での、刑事罰です。

- 古物営業法違反「自分は大丈夫」と思っている無許可せどらーが最も多いかもしれません。しかし、警察はサイバーパトロールを強化しており、メルカリやヤフオク!で継続的に中古品を売買している無許可のアカウントを特定するのは、もはや容易です。ある日突然、家宅捜索を受け、逮捕されるという事例は、毎年全国で報道されています。

- チケット不正転売禁止法違反2019年に施行されたこの法律により、チケットの高額転売は明確な犯罪となりました。実際に、人気アーティストのライブや、近年問題となったジブリパークのチケットを高額転売した人物が、次々と逮捕されています。「知らなかった」では済まされません。

これらは氷山の一角です。偽ブランド品の販売は商標法違反、偽クレームは詐欺罪にあたります。軽い気持ちで始めた「金儲け」が、あなたの人生に前科という取り返しのつかない傷を残す可能性があるのです。

目先の利益のために、これほどのリスクを冒す価値が本当にあるのか。次の章では、こうしたリスクを全て回避し、真っ当にビジネスとしてせどりに取り組むための方法を解説します。

5. それでもあなたはせどりをやるか?「クズ」と呼ばれないための5つの鉄則

前章で解説したリアルなリスクを知り、あなたはどう感じたでしょうか。「やはり、せどりはやめておこう」と思ったかもしれません。それもまた、賢明な判断の一つです。

しかし、「それでも、真っ当なビジネスとして挑戦してみたい」と考えるあなたのために。この章では、誰からも後ろ指をさされることなく、胸を張って「価値ある小売事業」に取り組むための、絶対に守るべき5つの鉄則を授けます。

5-1. 鉄則1:古物商許可証を必ず取得する|ビジネスとしての第一歩

これは、議論の余地なく絶対のルールです。中古品を利益目的で継続的に売買するなら、古物商許可証の取得は法律で定められた義務です。

これを単なる「手続き」や「費用(約19,000円)」と捉えてはいけません。管轄の警察署に申請し、許可証を手にするという行為は、「私は趣味や小遣い稼ぎではなく、法令を遵守する一人の事業者として、このビジネスに取り組みます」という社会への宣言です。

この覚悟が、あなたを安易な道に流されず、襟を正してビジネスと向き合わせるための、最初の礎となります。

5-2. 鉄則2:店舗のルールを100%遵守する|「お客様」ではなく「取引先」と心得る

ブックオフやゲオなどの仕入れ先店舗は、あなたにとってどのような存在でしょうか。多くの迷惑せどらーは、自分のことを「お客様」だと思っています。しかし、それは大きな間違いです。

仕入れを行うあなたにとって、店舗は商品を供給してくれる**大切な「取引先」**です。

このマインドセットに切り替えれば、自ずと行動は変わります。

- 取引先の通路に座り込んで、他の客の邪魔をしますか?

- 取引先の商品棚をぐちゃぐちゃに荒らしますか?

- 取引先のスタッフに、理不尽な要求をしますか?

するはずがありません。むしろ、気持ちよく商品を仕入れさせてもらうために、常に感謝と敬意を払い、誰よりも綺麗に、そして静かに利用するはずです。良好な関係を築けば、店員さんから有益な情報を得られることさえあるかもしれません。

5-3. 鉄則3:真贋調査に対応できる商品だけを扱う|レシートや請求書を必ず保管する

特にAmazonで販売する上で、避けては通れないのが**「真贋調査」**です。これは、Amazonがあなたに対し「その商品が本物であり、正規のルートで仕入れたことを証明しなさい」と要求してくる、抜き打ちテストのようなものです。

この時、あなたがAmazonに提出できる唯一の武器が、**仕入れ時の「レシート」や「請求書」**です。

この鉄則を守るということは、つまり**「出どころのわからない商品は、たとえ利益が出そうでも絶対に扱わない」**ということです。友人から譲ってもらったものや、レシートのないフリーマーケットでの購入品は、Amazonで販売する上では非常にリスクが高い商品となります。仕入れた全ての商品について、「いつ、どこで、いくらで買ったか」を証明できる体制を、ビジネス開始初日から構築してください。

5-4. 鉄則4:供給を絶つのではなく、価値を付加する|清掃・セット販売・修理で付加価値を生む

「クズな転売ヤー」と「真っ当な事業者」を分ける、最も本質的な違いがここにあります。

- クズな転売ヤーは「供給」を絶つ:PS5を買い占め、市場から商品を消すことで、人工的な価値(価格高騰)を生み出します。

- 真っ当な事業者は「価値」を付加する:商品そのものに、新たな価値を加えて販売します。

あなたの商品に、どんな付加価値を乗せられますか?

- 清掃:黄ばんだ本体を専用の薬剤で白く蘇らせる。コントローラーの隙間の手垢を徹底的に除去する。

- セット販売:「すぐに遊べる」をテーマに、本体・ソフト・周辺機器を組み合わせ、初心者に安心を提供する。

- 修理:ジャンクコーナーで眠っていた「動作未確認品」の簡単な修理を行い、再び市場に流通させる。

- 情報:商品の魅力を伝える高品質な写真、正確で詳細な商品説明、丁寧な梱包。これら全てが、顧客にとっての「安心」という価値になります。

ただ右から左へモノを動かすのではなく、あなたの「一手間」で商品に価値を乗せる。これこそが、感謝されるビジネスの原点です。

5-5. 鉄則5:一般消費者の気持ちを忘れない|「もし自分が客だったら」を常に考える

最後の鉄則にして、最も重要な心構えです。それは、常に**「もし自分が、この商品の購入者だったらどう思うか?」**と自問自答することです。

- この価格設定は、法外なプレミア価格で、足元を見たものになっていないか?

- この商品説明は、傷や不具合を隠さず、誠実に伝えているか?

- この梱包は、受け取った相手ががっかりしないよう、丁寧で心のこもったものになっているか?

この視点を持ち続ける限り、あなたは決して道を踏み外すことはありません。なぜなら、顧客が喜び、満足してくれることこそが、良い評価を集め、リピーターを生み、長期的に安定したビジネスを築くための、唯一の正しい道だからです。

6. まとめ|せどりは「社会の潤滑油」にも「寄生虫」にもなれる諸刃の剣

この記事では、「せどりはクズだ」と言われる理由から、そのリアルなリスク、そしてそう呼ばれないための具体的な鉄則までを解説してきました。

せどりは、まさに諸刃の剣です。

一つの行動が、ある時は「買い占め」と罵られ、ある時は「希少品を届けてくれてありがとう」と感謝される。その本質は、あなたが社会の「寄生虫」として振る舞うか、それとも「潤滑油」としての役割を担うかにかかっています。

6-1. なぜ、ブックオフはせどらーを完全に出禁にしないのか?ビジネスの共存関係

ここで、一つの疑問が浮かびます。あれだけ迷惑行為が問題になっているのに、なぜブックオフのような店舗は、せどらーを完全に出入り禁止にしないのでしょうか?

答えは、**「ビジネスとしての共存関係」**がそこにあるからです。

- せどらーは「上客」でもあるせどらーは、一度に大量の商品を購入してくれます。一般客が見向きもしないような、少しマニアックな商品や、いわゆる「ロングテール商品」まで買ってくれるため、店舗の在庫回転率とキャッシュフローの改善に貢献している側面があります。

- せどらーは「供給者」でもある多くのせどらーは、仕入れた商品を売るだけでなく、利益が出ないと判断した商品や、自分の専門外の商品を店舗に売りに来ます。店舗から見れば、質の良い中古品を安定して供給してくれる存在でもあるのです。

つまり、店舗にとって本当に排除したいのは「せどらー」という存在そのものではなく、**「他の客や従業員に迷惑をかける、マナーの悪い客」**なのです。それは、せどらーであろうと、一般客であろうと変わりません。礼儀正しく、迅速に、静かに利用する真っ当なせどらーは、店にとってむしろ歓迎すべき「ビジネスパートナー」になり得るのです。

6-2. 最終的に、あなたが目指すのは感謝されるビジネスか、軽蔑される金儲けか

この記事を最後まで読み終えたあなたには、もう全ての知識と、道を選ぶ権利があります。

一つは、**「軽蔑される金儲け」**の道です。

買い占め、規約違反、店舗での迷惑行為を繰り返し、短期的な利益を追い求める。その先に待っているのは、常にアカウント停止のリスクに怯え、世間から冷たい視線を浴び、社会的な信用を失っていく未来です。

もう一つは、**「感謝されるビジネス」**の道です。

古物商許可証を取得し、事業者としての自覚を持つ。仕入れた商品に清掃やセット販売で価値を付加し、誠実な商品説明と丁寧な梱包で、お客様に届ける。その先にあるのは、安定した収益と、「あなたから買ってよかった」という感謝の言葉、そして何より、あなた自身が胸を張れる、誇りのある仕事です。

「せどり」という言葉の響きに、どんな意味を持たせるのか。

それを決めるのは、世間ではありません。これから行動を起こす、あなた自身です。

あなたが目指すのは、どちらの姿ですか?

コメント