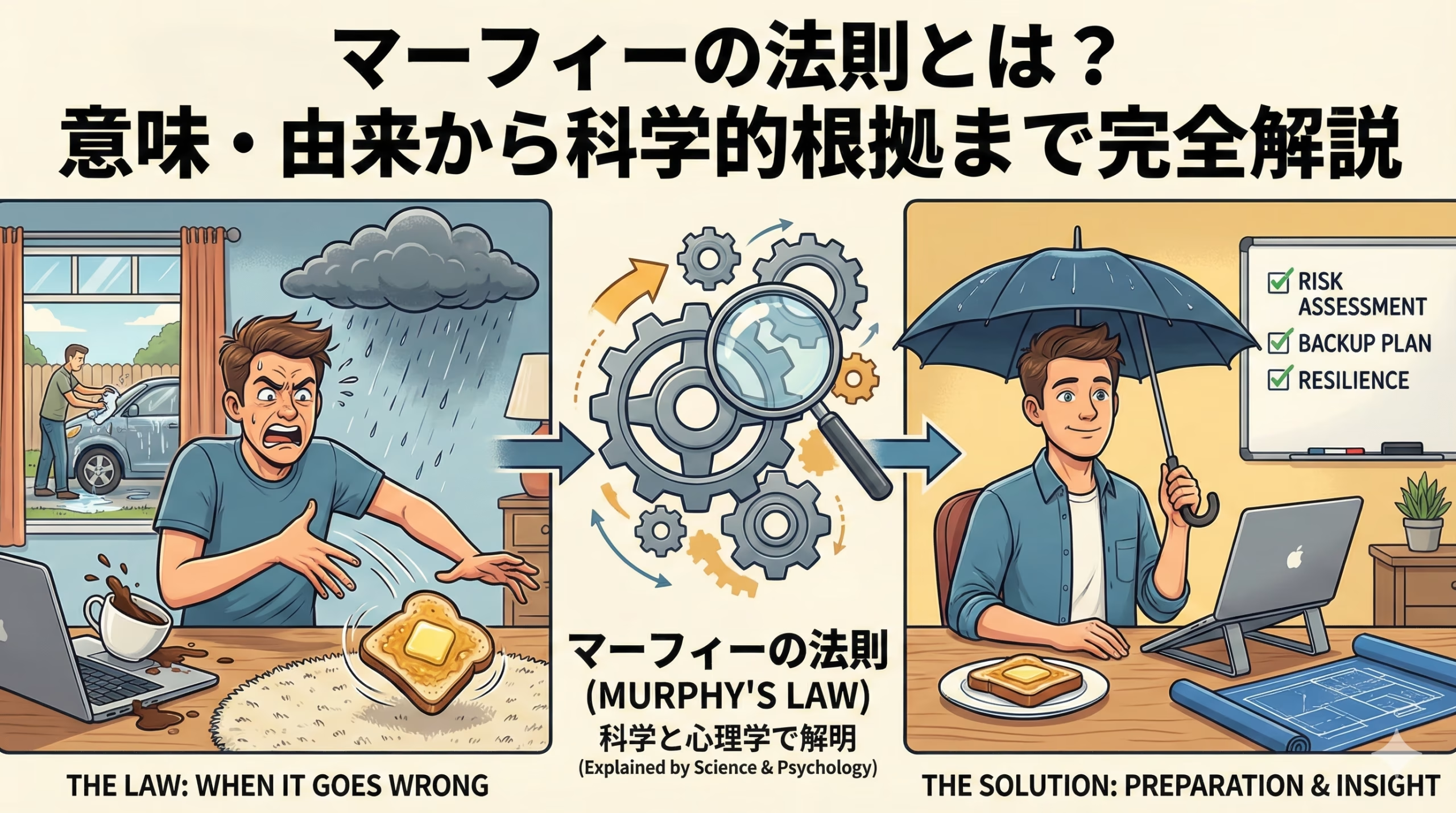

「洗車をしたその日に限って、雨が降る」

「急いでいる時に限って、信号がすべて赤になる」

「落としたトーストは、決まってバターを塗った面を下にして床に激突する」

あなたも一度は、天を仰いでこう嘆いたことがあるのではないでしょうか。

**「なぜ、自分ばかりがこんな目に遭うのか?」**と。

しかし、断言します。それは決して、あなたの日頃の行いが悪いからでも、不運の星の下に生まれたからでもありません。そこには、物理学的な必然と、米空軍のエンジニアたちが発見した**「失敗のメカニズム」**が存在しています。

本記事では、世界一有名な経験則「マーフィーの法則」を、単なるジョークやジンクスとしてではなく、**科学的根拠に基づいた「リスク回避の最強メソッド」**として解剖します。

なぜトーストは裏返るのかという物理学的証明から、NASAやトップビジネスパーソンが実践する「悲観的準備」の極意まで。

この記事を読み終える頃、あなたは「予期せぬトラブル」に怯える被害者ではなく、**あらゆる不運を想定内にして涼しい顔で切り抜ける「人生の管理者」**へと生まれ変わっているはずです。

さあ、不条理な世界を味方につける、知的冒険を始めましょう。

1. マーフィーの法則とは?【30秒でわかる要約】

「マーフィーの法則」という言葉を聞いて、単なる「不吉な占い」だと思っていませんか?

実は、この法則の正体は、米軍のエンジニアたちが極限の状況下で見出した**「世界で最も有名な経験則」**であり、現代のシステム工学や安全管理の基礎となる哲学です。

ここでは、誤解されがちなその「真の意味」を30秒で理解できるよう紐解きます。

1-1. 核心的な意味:「失敗する可能性のあるものは、いずれ必ず失敗する」

マーフィーの法則のオリジナルとされる定義は非常にシンプルです。

“Anything that can go wrong will go wrong.”

(失敗する可能性のあるものは、いずれ必ず失敗する)

これは、「何か悪いことが起きる気がする」という曖昧な予感ではありません。

**「可能性がゼロではない事象は、試行回数や時間を重ねれば、数学的な確率として必ず発生する」**という、残酷なほど冷静な真理を突いた言葉です。

たとえば、「部品の取り付け方が2通りある場合、誰かがいつか必ず間違った方に取り付ける」という状況があったとします。たとえ確率が1万分の1であっても、1万回繰り返せば事故は起きます。つまり、マーフィーの法則とは不運への嘆きではなく、「エラーの必然性」を説く法則なのです。

1-2. 誤解されがちなニュアンス:単なる「不吉なジンクス」ではなく「リスク管理の教訓」

多くの人がこの法則を「急いでいる時に限って渋滞する」といった、不運なジンクス(あるあるネタ)として消費しています。しかし、本来のニュアンスは**「警告」と「対策」**にあります。

この法則の真のメッセージは、「どうせ失敗するから諦めろ」ということではありません。

「失敗する可能性(バグやヒューマンエラーの要因)があるなら、それが起きる前にその芽を摘んでおけ」という、極めてポジティブで建設的なリスク管理(リスクマネジメント)の教訓なのです。

-

誤った解釈: 「雨が降りそうだ。マーフィーの法則でどうせ降るから、濡れても仕方ない。」

-

正しい解釈: 「雨が降る可能性があるなら、マーフィーの法則に従っていずれ降る。だから傘を持って出かけよう。」

このように捉え直すだけで、この法則は「不運の象徴」から「最強の盾」へと変わります。

1-3. 映画『インターステラー』でも話題:クーパーが語った「起こるべきことは起こる」という肯定的解釈

マーフィーの法則が持つ「美しい側面」を見事に表現したのが、クリストファー・ノーラン監督のSF映画『インターステラー』(2014年)です。

主人公のクーパーは、娘の「マーフ(マーフィー)」という名前が「悪い意味(マーフィーの法則)」に由来しているのではないかと問われた際、こう答えます。

“Murphy’s Law doesn’t mean that something bad will happen. It means that whatever can happen, will happen.”

(マーフィーの法則は「悪いことが起こる」という意味じゃない。「起こる可能性のあることは、いずれ起こる」という意味だ)

このセリフは、法則を「悲観」から**「可能性」**へと昇華させています。

「失敗も起こりうるが、奇跡や成功もまた、可能性として存在するなら必ず起こりうる」という希望。

私たちはマーフィーの法則を正しく恐れることで準備をし、その先にある「成功の必然」を手繰り寄せることができるのです。

2. 【ジャンル別】マーフィーの法則「あるある」具体例30選

ここでは、私たちの生活のあらゆる場面に潜む「マーフィーの法則」を、5つのジャンルに分けて紹介します。これらは単なる笑い話ではなく、人間の心理バイアスや確率論が複雑に絡み合った「この世の不条理」の縮図です。

2-1. 日常生活編:洗車をした直後に雨が降る確率はなぜ高いのか

日常のふとした瞬間に訪れる「なぜ今?」というタイミングの悪さ。これらは私たちの記憶に強く刻まれるため、頻度以上に「いつもこうなる」と感じてしまいます。

-

洗車の法則: 洗車をした翌日には、必ず雨が降る。

-

(解説:晴天が続いた後に洗車をする心理が働くため、気象学的に雨の確率が高まっているタイミングと重なりやすい)

-

-

探し物の法則: 無くした物は、一番最後に探す場所から出てくる。

-

(解説:見つかった時点で探すのをやめるため、必然的に「最後」になる)

-

-

傘の法則: 傘を持って出かけた日は雨が降らず、忘れた日に限って土砂降りになる。

-

USBの法則: USB端子を一発で正しく差し込める確率は50%のはずだが、実際は9割の確率で裏表を間違える。しかも、裏返しても入らず、もう一度戻すと入る(三次元のパラドックス)。

-

かゆみの法則: 両手が荷物でふさがっている時に限って、鼻の頭がかゆくなる。

-

睡眠の法則: 「今夜こそ早く寝よう」と決意した夜に限って、面白いテレビ番組やYouTube動画を見つけてしまう。

2-2. 食事編:落としたトーストがバターを塗った面を下にして着地する悲劇

食事という至福の時間は、物理法則の実験場でもあります。特に「汚れ」に関するマーフィーの引力は強力です。

-

トーストの法則: 落としたトーストがバターを塗った面を下にして着地する確率は、カーペットの値段に比例する。

-

カレーうどんの法則: 白い服を着ている時に限って、カレーうどんやミートソースパスタが食べたくなる。そして、必ず汁が跳ねる。

-

最後のひと口の法則: 大好物を「最後に取っておこう」と残しておくと、誰かに食べられるか、満腹で食べられなくなる。

-

自炊の法則: 張り切って珍しい調味料を買うと、その1回しか使わずに賞味期限を迎える。

-

割り箸の法則: 綺麗に割ろうと意識すればするほど、斜めに割れてささくれる。

-

ポップコーンの法則: 映画館で上映開始前にポップコーンを食べきってしまう。

2-3. 仕事・ビジネス編:急いでいる時に限ってプリンターが故障する(デモ効果)

ビジネスシーンにおけるマーフィーの法則は、致命的なダメージに直結します。IT業界では「デモ効果(本番に限ってバグる)」として恐れられています。

-

プリンターの法則: 重要な会議の資料を印刷しようとする時に限って、紙詰まりを起こすかトナーが切れる。

-

フリーズの法則: 長時間かけて作成した文書を「保存」する直前に、PCがフリーズする。

-

会議の法則: 会議の時間は、議題の重要性と反比例する(どうでもいい議題ほど長引く)。

-

全席選択の法則: ミスタイプして「BackSpace」を押そうとした時、誤って「Ctrl+A(全選択)」からの「Delete」を押してしまう。

-

電話の法則: トイレに入った瞬間、もしくは弁当の蓋を開けた瞬間に、重要な電話がかかってくる。

-

スケジュールの法則: 1ヶ月間ヒマだったのに、忙しい用事が同じ日の同じ時間帯に3つ重なる。

2-4. 交通・行列編:隣のレジの列のほうが早く進む気がする心理

「急がば回れ」が通用しないのがこの世界です。行列や渋滞には、私たちの焦りを増幅させる認知バイアスが潜んでいます。

-

隣の列の法則: スーパーや高速道路の料金所で、自分が並んだ列より隣の列の方が早く進む。

-

(解説:イライラして隣を見ている時間が長いため、心理的にそう感じる「錯覚的相関」の一種)

-

-

車線変更の法則: 思い切って隣の車線に変更すると、今度は元いた車線の方が動き出す。

-

バスの法則: バス停で待ちくたびれてタクシーを拾った直後、お目当てのバスが3台連なってやってくる。

-

信号の法則: 急いでいる時に1つ赤信号に捕まると、その先の信号もすべて赤になる(連動の悪魔)。

-

満員電車の法則: 電車で自分の前に座っている人が降りそうに見えても、その人は終点まで降りない。

-

歩行者の法則: 向こうから来る人と避けようとして、何度も同じ方向に動いてしまう(お見合い現象)。

2-5. 恋愛・人間関係編:会いたくない人に限ってスッピンの時に遭遇する

人間関係においてマーフィーは、間の悪さ(バッドタイミング)の神様として君臨します。

-

遭遇の法則: ジャージにノーメイク、あるいはボサボサの髪でコンビニに行った時に限って、元恋人や気になる人に遭遇する。

-

連絡の法則: 好きな人からの連絡を待っている間はスマホが鳴らず、お風呂に入っている間に着信がある。

-

沈黙の法則: 悪口や噂話をしている時に限って、会話が途切れ、本人が後ろを通る。

-

名前の法則: 名前が思い出せない人に限って、向こうから親しげに話しかけてくる。

-

マーフィーの黄金律: 金を持っている奴が主導権を握る(※これは元祖マーフィーの法則のジョークの一つ)。

-

魅力の法則: あなたが誰かに好意を持った時、その相手はすでにパートナーがいる確率は高い。フリーだとしても、性格に難がある。

3. 歴史的背景と正確な由来:1949年の米空軍実験

歴史の教科書には載っていませんが、マーフィーの法則は1949年のアメリカ空軍における、命がけの実験現場から生まれました。

それは酒場のジョークなどではなく、音速に近いスピードで疾走するロケットスレッド(ロケットソリ)開発における、極限の**「安全管理スローガン」**だったのです。

3-1. 発言の主:エドワード・A・マーフィー・ジュニア大尉(米空軍エンジニア)

この法則の生みの親は、エドワード・A・マーフィー・ジュニア大尉(Edward A. Murphy Jr.)。彼はコメディアンでも哲学者でもなく、非常に生真面目な米空軍の開発エンジニアでした。

当時、彼は航空機のコックピット設計や安全装置の開発に携わっていました。彼の性格は厳格で、実験における些細なミスも許さないプロフェッショナル。「もしもの事態」を常に想定しなければならない軍事エンジニアとしての職務が、後の法則の基礎となっています。

3-2. 誕生の舞台:カリフォルニア州エドワーズ空軍基地「プロジェクトMX981」

法則が誕生したのは、カリフォルニア州のモハーヴェ砂漠にあるエドワーズ空軍基地(当時の名称はミューロック陸軍飛行場)。

ここで行われていた極秘任務が、**「プロジェクトMX981」**です。

このプロジェクトの目的は、**「人間は急減速(G)にどれだけ耐えられるか」を検証することでした。

実験には、「Gee Whiz(ジー・ウィズ)」**と呼ばれるロケットスレッドが使用されました。これはレールの上を時速数百キロで走るソリのような乗り物で、そこに人間(被験者)を乗せて急ブレーキをかけ、クラッシュ時の衝撃データを取るという、一歩間違えば即死する過酷な実験でした。

3-3. ロケットスレッド実験でのミス:16個のセンサー配線ミスから生まれた教訓

運命の日は1949年のある実験日。

この実験には、被験者にかかるG(重力加速度)を測定するため、ハーネスに**16個のセンサー(ひずみゲージ)**が取り付けられていました。

伝説的な被験者であるジョン・スタップ少佐(「地上で最も速い男」の異名を持つ)が乗り込み、ロケットが点火され、実験は凄まじい轟音とともに終了しました。しかし、データレコーダーを確認したマーフィー大尉は愕然とします。

16個のセンサーすべての数値が「ゼロ」だったのです。

原因を調査したところ、センサーの配線を行った技師が、16個すべてを「逆向き」に取り付けていたことが判明しました。接続方法は「正」と「誤」の2通りしかなかったにもかかわらず、技師は16箇所すべてで「誤」を選んでしまったのです。

この信じられないミスを目の当たりにしたマーフィー大尉は、悔しさと怒りを込めてこう言い放ったとされています。

「何かを間違える方法があるなら、彼は必ずその方法を選ぶ」

(“If there is any way to do it wrong, he will find it.”)

これが、マーフィーの法則の「オリジナル」です。

3-4. ジョージ・E・ニコルズによる拡散:記者会見での発言が世界へ広まった経緯

この発言が単なる「愚痴」で終わらなかったのは、プロジェクト責任者のジョージ・E・ニコルズと、被験者のジョン・スタップ少佐の存在があったからです。

スタップ少佐は、その後の記者会見で「なぜこれほど危険な実験で、誰も死傷者を出さずに済んでいるのか?」と問われた際、こう答えました。

「我々は『マーフィーの法則』を信じているからです。起こりうるトラブルをすべて想定し、事前に対策しているからこそ、事故は起きないのです」

この発言により、マーフィーの法則は「不運の嘆き」ではなく、**「究極の安全管理哲学」として航空宇宙業界の雑誌に取り上げられ、やがて一般社会へと広まっていきました。

つまり、元来は「ミスは必ず起こる。だから二重三重のチェックをしろ」**という、エンジニアの魂が込められた言葉だったのです。

4. マーフィーの法則を解き明かす「科学」と「心理学」

「気のせい」だと思われがちなマーフィーの法則ですが、実は心理学的なバイアスと物理学的な必然性によって、その正当性が証明されています。

ここでは、単なる「思い込み」と片付けられない科学的なメカニズムを解明します。

4-1. 認知バイアスによる錯覚:「選択的記憶」と「確証バイアス」の罠

まず、心理学の側面から見ると、マーフィーの法則は私たちの脳の「記憶の偏り」によって強化されています。

- 選択的記憶(Selective Memory):私たちは「何事もなく終わった日」のことはすぐに忘れ、「不運な出来事が起きた日」のことは鮮明に覚えています。例えば、電車にスムーズに乗れた100回の記憶よりも、目の前でドアが閉まった1回の記憶の方が、脳内でのインパクトが強いため、「いつも閉まる」と感じてしまうのです。

- 確証バイアス(Confirmation Bias):一度「今日はついてない」と思い込むと、脳はその仮説を裏付ける証拠ばかりを探し始めます。信号が青だったことは無視し、赤だったことだけをカウントして「ほら、やっぱりマーフィーの法則だ」と自己完結してしまうのです。

4-2. 確率論のアプローチ:「大数の法則」で考える不運の必然性

数学的な確率論、特に**「大数の法則」**を用いると、不運は「運命」ではなく「統計的な必然」であることがわかります。

コインを投げて裏が出る確率は2分の1ですが、数回投げただけでは表ばかり出ることもあります。しかし、何千回、何万回と試行回数を増やせば、確率は必ず理論値(50%)に収束します。

人生という長い時間軸(膨大な試行回数)の中では、どんなに低い確率のトラブル(0.1%の事故や故障)であっても、試行回数を重ねれば発生確率は100%に近づきます。

「なぜ今?」と思うのは主観ですが、確率論的には「そろそろ起きる頃だった」だけなのです。

4-3. 物理学的な証明:ロバート・マシューズの「トースト転落実験」(1995年イグノーベル賞)

「トーストを落とすと、バターを塗った面が下になる」という法則は、長らく被害妄想だと思われてきました。

しかし、イギリスの物理学者ロバート・マシューズは、これを科学的に証明し、1995年にイグノーベル賞(物理学賞)を受賞しました。

彼は数式を用いた検証に加え、BBCの番組内で約1000人の子供たちに協力を仰ぎ、実際にパンを落とす大規模な実験を行いました。その結果、**トーストがバター面を下にして着地する確率は約62%**という有意なデータが得られたのです。

これは50:50の偶然ではなく、明確な物理法則が働いていることを示しています。

4-4. テーブルの高さと回転率:トーストが半回転(バター面が下)で着地する物理的要因

では、なぜバター面が下になるのでしょうか?「バターが重いから」というのは間違いです。マシューズが導き出した答えは、**「テーブルの高さ」と「回転」**の関係にありました。

- 落下開始のメカニズム:トーストが手や皿から滑り落ちる際、テーブルの端を支点にして回転(トルク)がかかります。

- 回転不足の悲劇:一般的なダイニングテーブルの高さ(約70cm〜75cm)から落下する場合、トーストが床に着くまでの滞空時間は約0.4秒ほどです。

- 半回転の着地:この0.4秒という時間は、トーストがちょうど180度(半回転)するのに必要な時間と一致してしまいます。

つまり、バターを塗った面を上にして置いてあったトーストは、空中で半回転し、裏返った状態(バター面が下)で床に到達するのが物理的なデフォルトなのです。

マシューズの計算によれば、トーストを一回転させてバター面を上にして着地させるには、テーブルの高さが約3メートル必要です。私たちが巨人の国に住まない限り、このマーフィーの法則からは逃れられないのです。

5. 類似する法則・対義的な法則との比較

マーフィーの法則をより深く理解するためには、世界に存在する「他の法則」との比較が有効です。これらを知ることで、不運やトラブルをより多角的な視点から分析できるようになります。

5-1. サリーの法則:「心配したことは起きない」マーフィーの対義語としての幸運

マーフィーの法則が「不運の法則」なら、その完全な対義語として知られるのが**「サリーの法則(Sally’s Law)」です。映画『恋人たちの予感』の登場人物サリーに由来するとされるこの法則は、「一見悪くなりそうな状況が、結果的に良い方向へ転がる」**現象を指します。

-

具体例:

-

寝坊して遅刻確定だと思って駅に着いたら、電車も遅延していて間に合った。

-

傘を忘れて絶望していたら、外に出る瞬間に雨が上がった。

-

マーフィーの法則と同様、これも「選択的記憶(都合の良いことだけ覚えている)」の一種ですが、メンタルヘルスにおいては「自分は運がいい」と思い込むことでパフォーマンスが上がるというポジティブな効果が期待できます。

5-2. パレートの法則(80:20の法則):不具合の8割は2割の原因から生じる

イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが提唱した法則ですが、システムトラブルや品質管理の文脈ではマーフィーの法則とセットで語られます。

- マーフィーとの関連性:マーフィーの法則が「失敗は起こる」と警告するなら、パレートの法則は**「どこで失敗が起こるか」を教えてくれます。システムにおける不具合(バグ)の80%は、全体の20%のモジュール(部品やコード)に集中する**と言われています。つまり、闇雲にすべてを心配するのではなく、リスクの高い「魔の20%」を特定して重点的に対策(ポカヨケ)を施せば、マーフィーの法則による被害を最小限に食い止めることができるのです。

5-3. フィネングルの法則:「物事はクソな方向に向かう」というエントロピーの概念

しばしばマーフィーの法則と混同されますが、より「悪意」や「混沌」に満ちているのが**フィネングルの法則(Finagle’s Law)**です。

“The perversity of the Universe tends towards a maximum.”

(宇宙のひねくれ度は、極大へと向かう)

マーフィーの法則が「確率的な必然」であるのに対し、フィネングルの法則は**「無生物の悪意」**(The perversity of inanimate objects)を説きます。

物理学の「エントロピー増大の法則(秩序あるものは放っておくと無秩序になる)」のパロディであり、「落としたネジは、最も回収困難な隙間に入り込む」といった、物理的に最も面倒な結果になる現象を説明する際に使われます。

5-4. ハンロンの剃刀:「悪意で説明できることでも、無能で説明できるなら悪意を見出すな」

不運な出来事が起きた時、私たちはつい「誰かが自分を陥れようとしている」「あいつは悪人だ」と被害妄想に陥りがちです。ここで役立つのが**ハンロンの剃刀(Hanlon’s Razor)**です。

“Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity.”

(無能で説明がつくことに、悪意を見出してはならない)

例えば、「同僚がメールのCCに自分を入れ忘れた」というトラブル(マーフィーの法則)が起きた時、それを「自分を仲間外れにする陰謀だ」と捉えるのではなく、単に**「彼がうっかり者(無能)だっただけだ」**と解釈すべきという教えです。

これにより、無駄な人間関係のトラブルを回避し、冷静に再発防止策(システム的な解決)へ目を向けることができます。

6. ビジネスや人生に活かすマーフィーの法則(リスクマネジメント)

マーフィーの法則を「単なるあるあるネタ」で終わらせるのは、あまりにも勿体ないことです。

この法則の真価は、ビジネスや人生における**「リスクマネジメント(危機管理)」の極意**として活用した時に発揮されます。ここでは、不確実な未来を生き抜くための実践的な思考法を解説します。

6-1. ナポレオン・ヒルの思考法との違い:悲観的に準備し、楽観的に対処する

自己啓発の世界では、ナポレオン・ヒルの「思考は現実化する(引き寄せの法則)」が有名です。「成功を強くイメージすれば成功する」というポジティブ思考は強力ですが、リスク管理においては脆弱です。

マーフィーの法則は、これと対立するものではなく、補完するものです。

最高のパフォーマンスを発揮するのは、以下のプロセスを踏んだ時です。

-

計画段階(マーフィー): 「最悪の事態」を徹底的にシミュレーションする。「悲観的な準備」を行う。

-

実行段階(ナポレオン・ヒル): 準備は万端だと確信し、「楽観的に行動」する。

この**「防衛的ペシミズム(Defensive Pessimism)」**こそが、NASAのプロジェクトや一流の投資家が採用している戦略です。最悪のシナリオ(マーフィーの法則)を直視した者だけが、本番で恐怖に打ち勝ち、大胆に行動できるのです。

6-2. システム設計への応用:フールプルーフ(ポカヨケ)とフェイルセーフの重要性

マーフィーの法則は、現代の産業界における2つの重要な安全設計思想を生み出しました。

これらをビジネスプロセスや日常生活に取り入れることで、トラブルを物理的に回避できます。

- フールプルーフ(Foolproof / ポカヨケ):「人が注意すればミスは防げる」という精神論を捨て、**「そもそも間違った使い方ができない構造にする」**という考え方です。

-

例:形状が左右非対称で、逆向きには物理的に刺さらないSIMカードや電池ボックス。

-

- フェイルセーフ(Fail-safe):「機械は必ず壊れる」という前提に立ち、**「故障した時に、安全な状態で止まる」**ように設計する考え方です。

-

例:石油ストーブが転倒した際、自動的に消火する仕組み。信号機が故障した際、すべての方向が「赤」になる仕組み。

-

仕事においても、「確認してください」と口頭で頼むのではなく、**「必須項目を入力しないと送信ボタンが押せないフォーム」**を作るのが、マーフィー流の解決策です。

6-3. メンタルコントロール:「期待値を下げる」ことで幸福度を上げるストア派的アプローチ

マーフィーの法則を心理的な盾として使うことも可能です。

幸福度の方程式は**「幸福 = 現実 − 期待値」**で表されます。

現代人は「すべてが順調に進んで当たり前」という高い期待値を持ちがちです。そのため、些細な遅延やミスで激しいストレス(不幸)を感じます。

しかし、古代ローマのストア派哲学に通じる**「どうせうまくいかない(マーフィーの法則)」**という前提を心のベースに置いておくとどうなるでしょうか?

-

電車が遅れる → 「想定通りだ。だから本を持ってきた」

-

定刻通りに着く → 「ラッキーだ!今日はついている」

期待値をあえて下げることで、「平穏(ダメージゼロ)」か「喜び(プラス)」の2択しかなくなります。これはネガティブ思考ではなく、心の平穏を保つための高等なメンタルハックです。

6-4. AI時代における解釈:複雑系システムにおいてバグは必然であるという前提

生成AIやブロックチェーンなど、システムが複雑化・ブラックボックス化する現代において、マーフィーの法則はますます重要性を増しています。

かつては「バグのない完璧なプログラム」を目指すことが正義でした。しかし、今のAI時代における常識は**「ハルシネーション(嘘)やエラーは必ず発生する」**という前提でのシステム構築です。

- Human-in-the-loop(人間参加型):AIが回答を生成するが、最終決定(承認)のプロセスには必ず人間が介在する仕組みを作る。

- カオスエンジニアリング:Netflixなどが採用している手法。「サーバーはいつか落ちる」というマーフィーの法則に基づき、あえて稼働中のサーバーをランダムに落とすプログラムを走らせ、それでもサービスが停止しないような強靭な回復力(レジリエンス)を日常的に鍛える。

AI時代において、マーフィーの法則は「エラーへの恐怖」ではなく、**「エラーを前提とした強靭なシステム(レジリエンス)」**への進化を促しているのです。

いよいよ旅の締めくくりです。

7. まとめ:マーフィーの法則は「不運の予言」ではなく「準備のすすめ」

7-1. 結論:法則を逆手に取った「最悪を想定する」最強のライフハック

マーフィーの法則の正体、それは**「エントロピー(無秩序)に向かおうとする世界の物理法則」と、「危機を回避しようとする人間の防衛本能」**の言語化でした。

「失敗する可能性がある」という言葉は、裏を返せば**「失敗の可能性さえ潰しておけば、成功は確定する」**という勝利への道筋でもあります。

-

弱者の思考: 「なんで自分だけ?(被害者意識)」と嘆き、思考停止する。

-

強者の思考: 「マーフィーの通りだ(想定内)」と受け入れ、淡々とバックアッププランを実行する。

この法則を愛することは、シートベルトを締めることに似ています。事故を願っているわけではありません。しかし、シートベルト(準備)があるからこそ、私たちは安心してアクセル(挑戦)を踏み込めるのです。

マーフィーの法則とは、不確実な世界を生き抜くための、**最も現実的で、最も頼りになる「最強のライフハック」**なのです。

7-2. 読者へのアクションプラン:次に「マーフィー」を感じた時の対処法

最後に、明日あなたの身に「トーストが裏返って落ちる」ような出来事が起きた時、どう振る舞うべきかの具体的なステップを提示します。

- ステップ1:感情を切り離す(ラベリング)イラッとした瞬間、心の中でこう唱えてください。「おっと、ここでマーフィーの登場か」事象に名前をつけるだけで、脳は「未知の恐怖」から「既知の現象」へと認識を切り替え、冷静さを取り戻せます。

- ステップ2:科学者として分析する(なぜ起きた?)「運が悪かった」で片付けず、エンジニアの視点を持ちましょう。「なぜ裏返った? → テーブルの高さが75cmだったからだ」「なぜ遅刻した? → 電車の遅延確率を計算に入れていなかったからだ」そこに自分の人格への否定はありません。あるのはシステムの欠陥だけです。

- ステップ3:仕組みで封じ込める(ポカヨケ)精神力で解決しようとせず、仕組みを変えます。「次は蓋付きのマグカップを使おう」「目覚まし時計をベッドから歩かないと届かない場所に置こう」これが、米空軍から伝わる正しいマーフィーの法則の実践です。

さあ、顔を上げてください。

雨が降るなら、お気に入りの傘を差せばいいだけのこと。

マーフィーの法則を味方につけたあなたの毎日は、これまでよりも少しだけ賢く、そして間違いなく「幸運」に満ちたものになるでしょう。

コメント