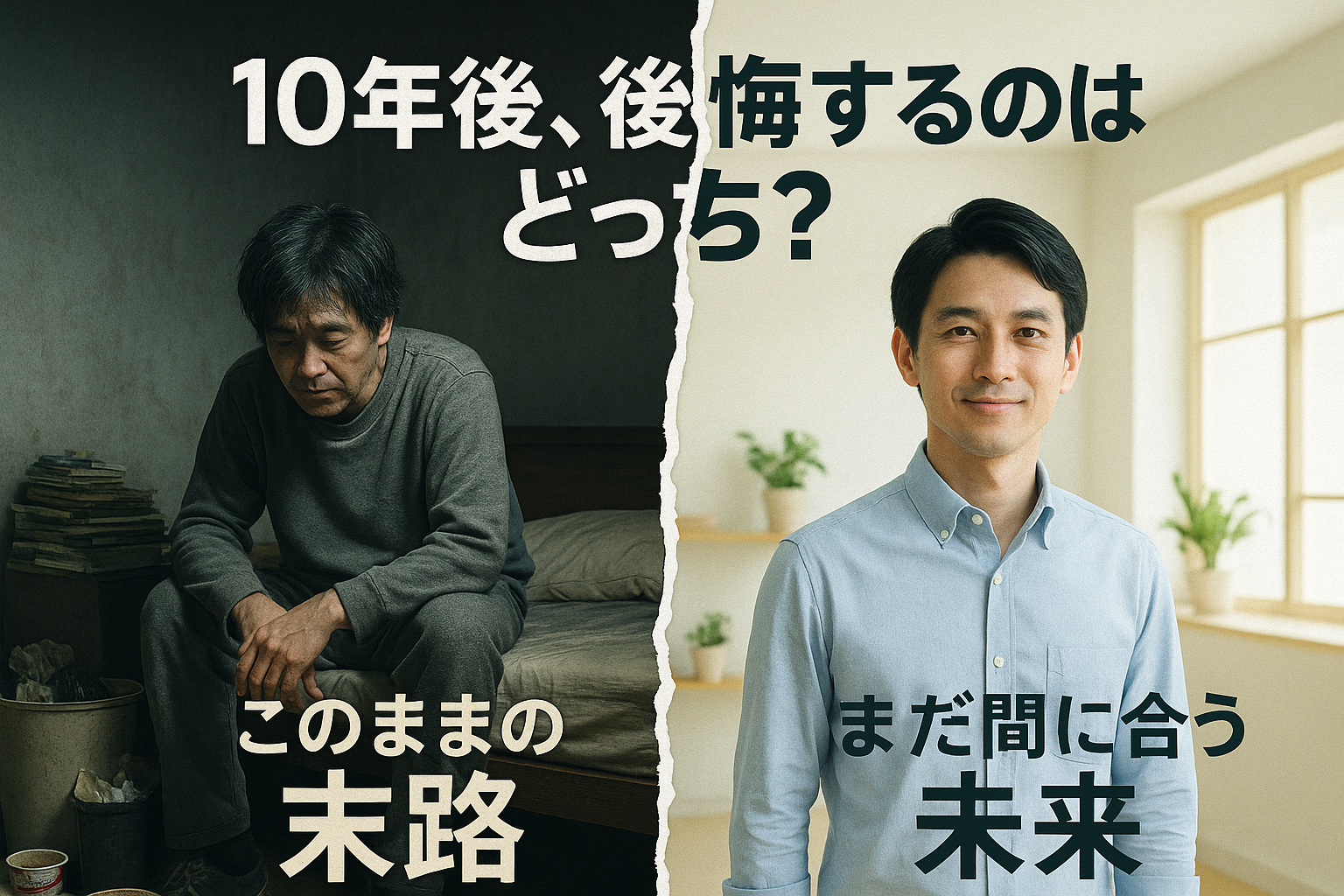

「このままで、本当にいいのだろうか…?」

将来への漠然とした不安を抱えながらも、昨日と同じ、変化のない一日を終えようとしているあなたへ。

気づけば40代、50代。誰かに依存し、自分の意思で何も決められないまま、孤独と「あの時、行動していれば」という激しい後悔だけが残る──。

そんな、あなたが**想像する以上に“悲惨な末路”**は、決して他人事ではありません。

その未来は、ある日突然やってくるのではなく、今のあなたの日常に潜む**「10の危険な特徴」**が、静かに、しかし確実にあなたを引きずり込んでいるのです。

しかし、ご安心ください。この記事は、あなたを脅すためではありません。

その未来から**100%抜け出し、後悔のない人生を手に入れるための「5つのステップ」**を示す、唯一の脱出マニュアルです。

もう、手遅れになる前に、気づく時です。

あなたの人生の主導権を、あなた自身の手に取り戻すための、これは最後の警告であり、最初の希望の光です。

- 0. はじめに:「自分のことかも…」その不安が、未来を変える最初のサイン

- 1.【閲覧注意】自立できない人が最終的に行き着く、5つの悲惨な末路(実例)

- 2. もしかして自分も?「自立できない大人」の10の共通点(自己診断チェックリスト)

- □ 2-1. お金の管理ができない(収支を把握していない、親のクレカを使っている)

- □ 2-2. 重要なことを自分で決められない(親や友人の意見がないと不安)

- □ 2-3. 何でも他責にする(「親のせい」「会社のせい」が口癖)

- □ 2-4. 家事を全くしない・できない(身の回りのことを親に依存)

- □ 2-5. 失敗を極度に恐れ、挑戦しない

- □ 2-6. 叱られたり注意されたりすることに異常に弱い

- □ 2-7. 「ありがとう」「ごめんなさい」が素直に言えない

- □ 2-8. 仕事が長続きしない(すぐ辞める、あるいは非正規雇用から抜け出せない)

- □ 2-9. 将来の話を避け、目の前の快楽を優先する

- □ 2-10. 自分の意見がなく、常に指示を待っている

- 3. なぜこうなった?自立できなくなる4つの根本原因

- 4.【年代別】まだ間に合う!後悔しないための具体的な逆転プラン

- 5.【脱出ロードマップ】“最悪の末路”を回避する人生逆転の5ステップ

- 6.【ご家族・パートナーの方へ】自立できない本人に悩むあなたが今すぐやるべきこと

- 7. まとめ:未来は「今日のあなた」の行動でしか変わらない

0. はじめに:「自分のことかも…」その不安が、未来を変える最初のサイン

「自立できない人 末路」――。

数えきれない言葉の中から、この厳しいキーワードで検索し、この記事にたどり着いたあなた。その胸の内には、将来への漠然とした、しかし無視できないほどの強い不安や焦りがあるはずです。

「このままでは、自分はどうなってしまうのだろう?」

「私の家族は、将来ちゃんと一人で生きていけるのだろうか?」

その直視しがたい不安こそが、あなたの、あるいはあなたの大切な人の未来を変えるための、最も重要で、そして最初のサインに他なりません。

0-1. この記事を読んでわかること:悲惨な末路と、それを回避するための全知識

この記事では、耳障りの良い言葉であなたを慰めることはしません。まず、目を背けたくなるような**「自立できない大人が迎えるリアルで悲惨な末路」**を、具体的に、そして徹底的に描き出します。

しかし、ただ恐怖を煽るだけでは終わりません。

- あなたが迎えるかもしれない、5つの具体的な末路

- 自分は大丈夫か?10項目でわかる自己診断チェックリスト

- なぜそうなったのか?根本的な原因の分析

- そして最も重要な、暗い未来から抜け出すための「人生逆転の5ステップ」

この記事を読み終える頃には、あなたの漠然とした不安は「何をすべきか」という具体的な行動計画に変わっているはずです。

0-2. 「自立」とは何か?経済的・精神的・生活的・社会的、4つの側面

本題に入る前に、私たちが目指すべき「自立」を明確に定義させてください。「自立」とは、単に一人暮らしをすることではありません。それは、以下の4つの要素が揃って初めて成り立つものです。

- 経済的自立:自分の力で収入を得て、生活費を管理し、誰かの金銭的援助なしに生計を立てられること。

- 精神的自立:他人の意見に流されず、自分の価値観で物事を判断し、その決定に責任を持つこと。

- 生活的自立:食事、掃除、洗濯、健康管理など、自分の身の回りのことを自分自身で管理・維持できること。

- 社会的自立:家族や友人、同僚などと、依存ではない対等な関係を築き、社会の一員として責任ある行動がとれること。

あなたは、どの「自立」が欠けていると感じますか?まずは、自分の現在地を客観的に把握することが全ての始まりです。

0-3. 手遅れになる前に…この記事があなたにできる最後通告

未来は、まだ確定していません。しかし、何もしなければ、この記事で語られる「末路」に限りなく近づいていくことだけは確かです。

あなたの人生は、今、重大な岐路に立っています。

見て見ぬふりをして、ぬるま湯のような現状に浸かり続け、やがて来る後悔と孤独に沈む道。

あるいは、今ここで厳しい現実を直視し、痛みを伴いながらも、自分の足で人生を歩み始める道。

この記事は、あなたにできる**「最後通告」**です。

次の章から語られる厳しい現実から、どうか目をそらさないでください。それが、あなたの未来を救う唯一の道標となるのですから。

1.【閲覧注意】自立できない人が最終的に行き着く、5つの悲惨な末路(実例)

この章では、あなたが目を背けたくなるかもしれない厳しい現実を描写します。しかし、未来を変えるためには、まず最悪の未来を知ることから始めなければなりません。

これは、遠い誰かの話ではありません。あなたが、あるいはあなたの大切な人が、このまま何も変えなかった場合にたどり着く、極めて現実的な5つの終着点です。どうか、目をそらさないでください。

1-1. 経済的破綻:親の死後、実家も資産も失い生活保護へ。「8050問題」の先にある現実

今は、実家でのんびり暮らせているかもしれません。親が稼いだお金で買った食事をし、親が契約したインターネットで動画を見ているかもしれません。しかし、その「永遠に続くかのような日常」は、必ず終わりを迎えます。

親が亡くなった瞬間、年金という収入源は途絶えます。遺産として家や貯金が残っても、自分で稼ぐ力がなければ、固定資産税や光熱費、食費であっという間に食いつぶしてしまいます。働いた経験が乏しければ、まともな職に就くことも困難です。

これが、80代の親が50代のひきこもりの子の生活を支える**「8050問題」の、さらにその先に待つ現実です。やがて家も手放し、社会のセーフティネットである生活保護**に頼らざるを得なくなります。それは、最低限の生活は保証されても、自由も、尊厳も、未来への希望も失った、出口のない生活の始まりです。

1-2. 社会的孤立:友人も恋人も離れ、冠婚葬祭にも呼ばれない。相談相手ゼロの孤独地獄

若い頃は、周りに友人がいたかもしれません。しかし、彼らは年を重ねるごとに、就職、結婚、出産、キャリアアップと、人生のステージを進んでいきます。彼らが汗水流して未来を築いている間、あなただけが時を止めたままだとしたら?

会話は次第に合わなくなり、愚痴や他責ばかりのあなたに、友人はうんざりしていきます。「お祝い」を渡す余裕もなく、「会費」のかかる集まりにも顔を出せなくなり、やがて結婚式や葬式といった冠婚葬祭の知らせも届かなくなります。

気づけば、携帯電話の連絡先リストは更新されることなく、困った時に相談できる相手は誰一人いない。誕生日を祝ってくれる人も、病気の時に心配してくれる人もいない。人間関係という、人が人として生きる上で不可欠なつながりを全て失った、完全な孤独地獄が待っています。

1-3. 心身の崩壊:低い自己肯定感がうつ病に。病気になっても誰も助けてくれないセルフネグレクト

「自分は何もできない」「社会に必要とされていない」という感情は、ゆっくりと、しかし確実に心を蝕んでいきます。挑戦も成功体験もなければ、自己肯定感は底をつき、やがてうつ病などの精神疾患を発症するケースは少なくありません。

精神が崩壊すれば、身体もそれに引きずられます。生きる気力を失い、風呂にも入らず、部屋はゴミで溢れかえる。食事はカップ麺か菓子パンだけ。これは**セルフネグレクト(自己放任)**と呼ばれる、緩やかな自殺にも等しい状態です。

そんな中で、もしインフルエンザで40度の熱が出たら?ぎっくり腰で動けなくなったら?社会的に孤立しているあなたを助けてくれる人はいません。誰にも気づかれないまま、不衛生な部屋でたった一人、苦痛に耐え続けるしかないのです。

1-4. 寄生先への依存と共倒れ:親やパートナーの老後資金を食いつぶし、介護が必要になった瞬間に破綻

もしあなたが親やパートナーに経済的に依存しているなら、あなたは彼らの人生を犠牲にして生きていることに他なりません。彼らが自分の老後のために蓄えた資金は、あなたの生活費へと消えていきます。

そして、決定的な破綻の引き金となるのが**「介護」**です。

あなたを支えてくれていた親やパートナーが倒れ、介護が必要になった時、あなたはどうしますか?まともに働いたこともなく、貯金もない。身の回りの世話すら満足にできないあなたが、誰かの介護などできるはずもありません。

介護サービスを頼むお金は、あなたが既に食いつぶしてしまった。結果、適切なケアを受けられない親やパートナーと、無力な自分自身が、一つの家の中で絶望と貧困を共有する**「共倒れ」**の未来が待っています。それは、愛情や感謝ではなく、憎しみと後悔だけが渦巻く、生き地獄です。

1-5. 知識・経験不足による搾取:悪質商法や詐欺のカモに。社会のルールを知らない弱者の末路

社会の荒波に揉まれた経験がない人間は、驚くほど無知で、純粋です。その純粋さは、悪意を持った人間から見れば、これ以上ない絶好の**「カモ」**に映ります。

親の遺産が少し入った時、あるいは生活に困窮し追い詰められた時、「絶対に儲かる」「あなただけに特別な情報」といった甘い言葉をささやく悪質商法や詐欺のターゲットになります。

複雑な契約書の内容も理解できず、うまい話の裏にあるリスクも見抜けない。社会のルールや仕組みを知らないため、自分が搾取されていることさえ気づかないかもしれません。けがれを知らないまま大人になった末路は、けがれきった大人たちに骨の髄までしゃぶり尽くされ、利用されるだけの存在になることなのです。

2. もしかして自分も?「自立できない大人」の10の共通点(自己診断チェックリスト)

前の章で語られた「末路」を読み、強い恐怖を感じたかもしれません。しかし、それはまだ遠い未来の話だと思っていませんか?

悲惨な末路は、ある日突然訪れるわけではありません。日々の小さな「自立できていない行動」の積み重ねが、気づかぬうちにあなたを崖っぷちへと追いやっていくのです。

ここでは、自立できない大人に共通する10の特徴を、自己診断チェックリスト形式で紹介します。これは、あなたを断罪するためのものではありません。自分自身を客観的に見つめ、問題の根源を特定するための、人生を変える診断書です。

目を背けず、正直に、自分にいくつ当てはまるか数えてみてください。

□ 2-1. お金の管理ができない(収支を把握していない、親のクレカを使っている)

毎月、自分の給料が何に、いくら消えているか、即答できますか?「気づいたらお金がない」が口癖になっていませんか?給料日前はいつもカツカツ、あるいは親やパートナーのクレジットカードを当たり前のように使っているなら、それは経済的自立の放棄です。リボ払いの沼にハマり、自分の稼ぎ以上の生活を送っているのも、この特徴の典型例です。

□ 2-2. 重要なことを自分で決められない(親や友人の意見がないと不安)

転職や引っ越しといった人生の大きな決断はもちろん、今日のランチのメニューや着ていく服さえ、誰かの「こっちのほうがいいよ」という一言がないと決められない。自分の選択に自信が持てず、常に他人の意見を求めるのは、自分の人生のハンドルを他人に明け渡しているのと同じです。もし失敗しても「あの人が言ったから」と責任転嫁できる、という無意識の甘えが根底にあります。

□ 2-3. 何でも他責にする(「親のせい」「会社のせい」が口癖)

「自分がこうなったのは、親の育て方が悪かったから」「給料が安いのは、会社がダメだから」「うまくいかないのは、時代のせいだ」。物事がうまくいかない原因を、常に自分以外の「誰か」や「何か」に求めていませんか?他責にするのは楽ですが、それは同時に、自分の人生を好転させる力を自ら放棄していることになります。「自分が問題の原因である」と認めない限り、成長は永遠に訪れません。

□ 2-4. 家事を全くしない・できない(身の回りのことを親に依存)

実家暮らしかどうかにかかわらず、洗濯物の畳み方も、米の研ぎ方も、トイレ掃除の仕方も知らない。食事はいつも用意され、汚れた服はいつの間にか綺麗になっている。そんな環境が当たり前になっていませんか?家事とは「自分の生活を維持するための最低限のスキル」です。これができないということは、誰かいなければ生きていけない、最も根源的な依存状態にある証拠です。

□ 2-5. 失敗を極度に恐れ、挑戦しない

「失敗したら恥ずかしい」「うまくいかなかったらどうしよう」と考えるあまり、新しいことに一切挑戦できない。傷つくことを恐れるあまり、常に安全な、しかし何の成長もない場所に留まり続ける。自立とは、失敗を乗り越える過程でこそ身につくものです。失敗の経験がないまま年を重ねることは、いわば、予防接種を受けずに無菌室で生きているようなもので、いざ社会に出た時にあらゆる困難に対応できません。

□ 2-6. 叱られたり注意されたりすることに異常に弱い

仕事で少し注意されただけで、まるで自分の全人格を否定されたかのように落ち込み、何日も引きずってしまう。あるいは、逆ギレして心を閉ざしてしまう。他人からのフィードバックを、自分の成長のためのアドバイスではなく、「攻撃」として捉えてしまうのは、自己肯定感が低く、精神的に打たれ弱い証拠です。この弱さは、社会で生き抜く上で致命的な欠点となります。

□ 2-7. 「ありがとう」「ごめんなさい」が素直に言えない

誰かに助けてもらっても、迷惑をかけてしまっても、プライドが邪魔をして感謝や謝罪の言葉が口から出てこない。やってもらって当たり前、迷惑をかけても許されて当然、という傲慢さが根底にあります。こうした態度は、周囲の人間関係を確実に破壊し、あなたを孤立させます。「ありがとう」は信頼を築き、「ごめんなさい」は関係を修復する、人間社会の基本の潤滑油です。

□ 2-8. 仕事が長続きしない(すぐ辞める、あるいは非正規雇用から抜け出せない)

「人間関係が合わない」「仕事内容がつまらない」といった理由で、数ヶ月から1年程度で職を転々としていませんか?あるいは、責任の軽い非正規雇用の立場に安住し、正社員になるための努力を避けていませんか?一つの場所で困難を乗り越え、スキルを蓄積するという経験を避けることは、経済的自立を遠ざけるだけでなく、あなた自身のキャリア資本をゼロにし続けます。

□ 2-9. 将来の話を避け、目の前の快楽を優先する

貯金、キャリアプラン、結婚、親の介護。こうした将来の重要なテーマについて考えるのを避け、スマホゲームや動画鑑賞、衝動買いといった、目の前の刹那的な快楽に逃げ込んでいませんか?現実と向き合うことから逃げ続けた結果、気づいた時には「手遅れ」になっている。これは自立できない人の典型的なパターンです。楽しい時間は、あなたの不安を一時的に麻痺させるだけで、問題は何一つ解決してくれません。

□ 2-10. 自分の意見がなく、常に指示を待っている

会議で意見を求められても、何も発言できない。「何が食べたい?」と聞かれても、「何でもいい」と答える。自分で考え、行動するのをやめ、常に誰かからの指示を待つ「指示待ち人間」になっていませんか?自分の意志で行動し、その結果に責任を持つという、自立の根幹が欠落している状態です。これは、仕事だけでなく、人生のあらゆる局面であなたを「受け身」の存在にしてしまいます。

診断結果はいかがでしたか?

もし、3つ以上当てはまったなら、あなたは「自立できない大人」予備軍、あるいは既になっている可能性が非常に高いです。5つ以上なら、極めて危険な状態と言えるでしょう。

しかし、落ち込む必要はありません。なぜ、自分がそうなってしまったのか。次の章では、その根本的な原因を解き明かしていきます。

3. なぜこうなった?自立できなくなる4つの根本原因

前の章のチェックリストで、自分の現状を直視したあなた。今、心の中には「どうして自分はこうなってしまったんだ…」という、自己嫌悪や後悔の念が渦巻いているかもしれません。

しかし、自分を責めるのはまだ早い。あなたが自立できずにいるのには、必ず理由があります。その根本的な原因を理解することは、問題を解決するための正しい処方箋を見つける上で不可欠です。原因がわかれば、対策が見えてきます。

ここでは、自立を妨げる代表的な4つの根本原因を掘り下げていきます。

3-1. 環境的要因:過保護・過干渉な親の元で「無菌室」のように育った

最も多くのケースで見られるのが、幼少期の家庭環境、特に親との関係です。子供を愛するがゆえの行動が、結果として子供の自立を阻む「毒」になってしまうのです。

- 先回りする親:「転ばぬ先の杖」とばかりに、子供が失敗しそうになる前に親が全て先回りして解決してしまう。宿題を手伝い、忘れ物を届け、友人関係のトラブルにまで口を出す。

- 子供の意思を尊重しない親:子供の将来を案じるあまり、「あなたのためだから」と習い事や進学先、時には就職先まで親が決めてしまう。

こうした環境は、まるでウイルスが一切ない**「無菌室」**のようなもの。この中で育った子供は、困難に立ち向かう免疫も、問題を解決する力も、そして自分で道を選ぶ意志さえも養われません。その結果、大人になってから、親という無菌室の外にある「社会」の厳しさに直面した途端、どうしていいかわからなくなってしまうのです。

3-2. 性格的要因:完璧主義、プライドの高さが行動を妨げる

意外に思われるかもしれませんが、「真面目」で「完璧主義」、そして「プライドが高い」性格の人ほど、自立の道をうまく歩めないことがあります。

- 完璧主義の罠:「やるからには100点でなければ意味がない」「中途半端に始めるくらいなら、やらない方がマシだ」と考え、行動へのハードルを自ら極端に上げてしまいます。一人暮らしを始めるにも、お金や家具が完璧に揃わないと一歩も踏み出せない。結果、「いつかやろう」のまま時間だけが過ぎていきます。

- プライドの壁:失敗して無様な自分を見せたくない、という高いプライドが、新たな挑戦を妨げます。「できない」と他人に思われるのが怖くて、わからないことを素直に質問できない。助けを求めることができず、一人で抱え込んで自滅してしまうのです。

このタイプの人は、理想の自分と現実の自分のギャップに苦しみ、そのギャップを埋めるための「最初の一歩」が踏み出せなくなっています。

3-3. 経験的要因:自己決定の機会と、それに伴う「小さな失敗」の経験が不足している

自立とは、突き詰めれば「自己決定の連続」です。そして、その決定力を養うのは、**「小さな失敗」**の経験に他なりません。

- お小遣いの管理に失敗して、欲しいものが買えなかった。

- 自分で選んだ部活動が、思っていたよりつまらなかった。

- 友人との旅行計画で、ルート決めに失敗してみんなに迷惑をかけた。

こうした「小さな失敗」と、そこから「次はこうしよう」と学ぶ経験が、責任感と問題解決能力を育てます。しかし、親が先回りしたり、常に正解だけを与えられたりしてきた人は、この貴重な経験が絶対的に不足しています。

そのため、大人になってから「自分の決定が、もし間違っていたらどうしよう」という恐怖に囚われ、責任を伴う決断から逃げ続けてしまうのです。

3-4. 精神的要因:発達障害(ADHD, ASD)など、医学的なサポートが必要なケース

「努力が足りない」「甘えている」といった精神論だけでは説明がつかないケースもあります。本人の特性として、自立した生活を送る上で困難を抱えやすい**発達障害(ADHD:注意欠如・多動症、ASD:自閉スペクトラム症など)**が背景にある可能性です。

- ADHDの傾向:計画を立てて物事を順序だてて実行するのが苦手、衝動的にお金を使ってしまう、仕事でケアレスミスが多い、片付けられない。

- ASDの傾向:対人関係の構築が苦手で孤立しやすい、急な予定変更に対応できない、特定の物事へのこだわりが強い。

これらは、本人の「性格」や「やる気」の問題ではなく、脳機能の特性によるものです。もし、あなたが「頑張ろうとしても、どうしてもできない」ことに長年悩み続けているなら、それは根性で乗り越えるべき課題ではないのかもしれません。

専門の医療機関で診断を受けることで、自分の特性を正しく理解し、適切な対処法(環境調整や薬物療法、カウンセリングなど)を知ることができます。それは、自分を責め続ける苦しい日々から抜け出し、自分に合った「自立の形」を見つけるための、非常に重要な一歩となるのです。

4.【年代別】まだ間に合う!後悔しないための具体的な逆転プラン

自立への道は、年齢によってその難易度と、取るべき戦略が大きく異なります。時間は、残酷なまでに有限です。しかし、裏を返せば、あなたの年齢に合った正しい一歩を踏み出すことで、今からでも人生の軌道修正は十分に可能です。

ここでは、あなたの今の年齢に最も響く、そして最も効果的な逆転プランを提示します。もう「いつかやる」という先延ばしは通用しません。あなたのタイムリミットは、あなたが思っているよりもずっと短いのですから。

4-1. 20代のあなたへ:「失敗」は最大の資産。今すぐ実家を出て、恥をかく経験を積むべき理由

もしあなたが20代なら、まだ絶望するには早すぎます。あなたには、何物にも代えがたい**「時間」と「失敗する権利」**という最強の武器があります。この時期に流す汗と、かく恥の量が、30代以降の人生を決めると言っても過言ではありません。

具体的な逆転プラン:

今すぐ、賃貸情報サイトを開き、強制的に実家を出る計画を立ててください。目標は「快適な一人暮らし」ではありません。「自分の力だけで生きる」という経験を積むための、いわば修行です。

- **家賃5万円のワンルームで十分。**見栄を張る必要は一切ありません。

- 初めての公共料金の支払いで戸惑う。

- 自炊に失敗して、真っ黒な何かを作ってしまう。

- お金の計算を間違えて、給料日前に数百円で過ごす。

これら全てが、親元にいては決して得られない、あまりにも貴重な**「生きた失敗」**です。この失敗の経験こそが、あなたに生活力と金銭感覚、そして何より「自分でも何とか生きていける」という自信を与えてくれます。20代の失敗は、擦り傷のようなもの。今のうちに、できるだけ多くの擦り傷を作り、打たれ強い大人になってください。

4-2. 30代のあなたへ:キャリアと貯蓄の最終チャンス。転職エージェントとFP相談を同時活用する方法

30代は、正直に言って崖っぷちです。しかし、キャリアと資産形成の**「最後の本格的なチャンス」**が残されているのも、この年代です。ここで本気を出せるかどうかで、40代以降の景色が全く変わってきます。感傷に浸っている暇はありません。行動あるのみです。

具体的な逆転プラン:

「キャリアのプロ」と「お金のプロ」を同時に、並行して活用してください。

- 転職エージェントに登録する:「リクルートエージェント」や「doda」といった大手転職エージェントに、今すぐ登録しましょう。目的は、すぐの転職だけではありません。「今の自分の市場価値はいくらなのか」「正社員になるためには、どんなスキルが足りないのか」といった客観的な評価をプロから受けるためです。彼らは、あなたが避けてきた厳しい現実を、データに基づいて突きつけてくれます。

- 無料のFP(ファイナンシャルプランナー)相談を予約する:「マネーキャリア」のようなサービスで、無料のFP相談を申し込みましょう。現在の収支、将来必要な資金額(老後2,000万円問題など)、親の介護費用といった**「お金の現実」**をプロと一緒にシミュレーションします。ここで立てた具体的な貯蓄目標が、あなたの浪費癖にブレーキをかけ、働くことへの強力な動機付けとなります。

この両輪を同時に回すことで、「何のために働くのか(お金)」と「どうやって働くのか(キャリア)」が明確になり、自立への最短ルートを走り始めることができます。

4-3. 40代以降のあなたへ:親の老いと自分の老いが目前に。地域包括支援センターやハローワークを頼る勇気

40代、50代のあなたに残された時間は、残念ながら多くはありません。そして問題は、あなた自身の老いだけでなく、**「親の老い」**という待ったなしの現実が目の前に迫っていることです。もはや、一人で、自分の力だけで何とかしようと考えるのは非現実的であり、危険でさえあります。

今、あなたに最も必要なのは、無駄なプライドを捨て、**「公的な支援機関を頼る勇気」**です。

具体的な逆転プラン:

以下の2つの機関に、明日、電話をかけるか、足を運んでください。これは、あなたが社会の一員として持つ正当な権利です。

- お住まいの市区町村の「地域包括支援センター」に相談する:「親の介護が心配で、自分の将来も見えない」と、正直に打ち明けてください。ここは、高齢者に関するあらゆる相談を受け付ける公的な窓口です。介護保険の利用法だけでなく、あなたの生活困窮についても、適切な相談先(社会福祉協議会など)に繋いでくれる可能性があります。まずは、自分と親が社会から孤立しないための命綱を確保することが最優先です。

- ハローワーク(公共職業安定所)に行く:「40代未経験でも働ける仕事はありますか?」と聞きに行ってください。ハローワークには、年齢や経歴不問の求人だけでなく、職業訓練(スキル習得のための公的な学校)の案内も豊富にあります。ここで専門の相談員と話すことは、社会復帰への具体的な第一歩です。「今更働けない」という思い込みを捨てる場所が、ハローワークなのです。

あなたの問題は、もうあなた一人で抱えられる大きさではありません。社会の助けを借りることは、決して恥ずかしいことではないのです。

5.【脱出ロードマップ】“最悪の末路”を回避する人生逆転の5ステップ

これまでの章で、あなたは最悪の未来を知り、自分の現在地と、そうなってしまった原因を理解しました。いよいよ、この記事で最も重要なパートです。

ここでは、暗く長いトンネルから抜け出すための、具体的な**「脱出ロードマップ」**を5つのステップで示します。これは精神論ではありません。今日から、いいえ、今この瞬間からあなたに実行してほしい、具体的な行動計画です。一つずつ、着実にクリアしていけば、あなたの人生は必ず好転します。

5-1. Step1:現状の可視化 – 収支、家事スキル、依存度を紙に書き出し、惨めな現実を直視する

最初の一歩は、最も苦痛を伴いますが、絶対に避けられません。それは、自分がいかに惨めな状態にあるかを、客観的な事実として直視することです。

ノートとペンを用意してください。そして、以下の3点を正直に書き出してみましょう。

- 収支の現実:先月のあなたの収入はいくらでしたか?そして、何にいくら使いましたか?思い出せないなら「不明」と書きます。「親の金」で払ったものも全てリストアップします。

- 家事スキルの現実:洗濯、掃除、料理、ゴミ出し、公共料金の支払い…あなたが一人で完璧にできる家事に〇を、できないものに×をつけてください。

- 依存度の現実:朝、誰かに起こしてもらう。食事を誰かに作ってもらう。着る服を誰かに洗濯してもらう。お金を借りる。重要なことを誰かに決めてもらう。あなたが他者に依存していることを、全て書き出してください。

書き終えたその紙を、じっと見つめてください。胸が張り裂けそうになるかもしれません。しかし、その「悔しさ」「情けなさ」こそが、あなたを動かす最強のガソリンになるのです。

5-2. Step2:小さな自己決定 – 「今日の夕食」「週末の予定」からでOK。他人に委ねず自分で決める練習

長年、他人に委ねてきた「決定筋」は、すっかり衰えきっています。まずは、簡単なトレーニングでその筋肉を取り戻しましょう。

「今日の夕食、何を食べようか?」

「今度の週末、どこに行こうか、何をしようか?」

こうした日常の些細なことを、親や友人に「何がいいかな?」と聞くのを一切やめてください。「何でもいい」と答えるのも禁止です。たとえその選択が失敗したとしても(選んだ店がまずかった、など)、**「自分が決めたことの結果である」**と受け入れる。この小さな自己決定と自己責任の繰り返しが、やがて大きな決断を下すための、揺るぎない土台となります。

5-3. Step3:経済的自立への挑戦 – 家計簿アプリ「マネーフォワード ME」を導入し、親に毎月5万円を家に入れる

精神論だけでは、現実は変わりません。具体的な「お金」の動きを変えることが、経済的自立への最も確実な一歩です。

- 家計簿アプリ「マネーフォワード ME」をスマホにインストールする銀行口座やクレジットカードを連携させれば、自動で収支が記録されます。まずは1ヶ月、ただ眺めるだけで構いません。自分のお金がブラックボックスでなくなっていく感覚を掴んでください。

- 親に「来月から毎月5万円を家に入れます」と宣言するもしあなたが実家暮らしなら、これが最大の挑戦です。5万円という金額に根拠はありません。重要なのは、「自分はもう、一方的に与えられるだけの存在ではない」と宣言し、行動で示すことです。これまであなたを支えてくれた人に対し、初めて「対価」を支払うこの経験は、あなたを精神的な子供から、責任ある大人へと強制的に引き上げてくれます。

5-4. Step4:生活的自立への挑戦 – 週に2日、全ての家事を自分でやる「家事担当曜日」を設ける

「いつかやろう」と思っていても、家事スキルは身につきません。強制的に、自分を追い込む仕組みを作りましょう。

例えば、**「毎週、水曜日と土曜日は、自分のことは全て自分でやる日」**と決めて、家族にも宣言します。

- 食事:朝昼晩の3食、自分で献立を考え、買い物をし、調理し、後片付けまで全てやる。

- 洗濯:自分の服を自分で洗い、干し、畳んで片付ける。

- 掃除:自分の部屋と、共有スペース(トイレか風呂など)一箇所を掃除する。

たった週2日でも、これを続ければ生活力は劇的に向上します。そして何より、これまで当たり前のように享受してきた家事が、どれだけ大変な労働であったかを痛感し、家族への感謝の念が生まれるはずです。

5-5. Step5:他者への貢献 – 小さなボランティアや家族への手伝いで「誰かの役に立つ」感覚を取り戻す

自立できない人の多くは、「自分は誰の役にも立っていない」という無価値感に苛まれています。この感覚を払拭するには、「誰かから何かをしてもらう(テイカー)」側から、「誰かに何かをしてあげる(ギバー)」側に回る経験が不可欠です。

大げさなことでなくて構いません。

- 親の買い物を手伝う、肩を揉んであげる。

- 地域の清掃ボランティアに1時間だけ参加してみる。

- ネットの質問掲示板で、自分の知っていることに答えてあげる。

どんなに小さなことでも、「ありがとう」と感謝される経験は、あなたの凍りついた自己肯定感を少しずつ溶かしてくれます。「自分も、誰かの役に立てる存在なんだ」という感覚こそが、社会の一員として自立していくための、何よりの心の支えとなるのです。

6.【ご家族・パートナーの方へ】自立できない本人に悩むあなたが今すぐやるべきこと

この記事を、当事者本人ではなく、ご家族やパートナーの立場で読んでくださっている方もいらっしゃることでしょう。長年にわたり、先の見えない不安と、尽きることのない心配に、心を疲弊させてきたのではないでしょうか。

「私が何とかしなければ」「この子を見捨てられない」

その深い愛情や責任感は、決して間違ってはいません。しかし、その愛情が、結果として本人の自立の機会を奪い、あなた自身の人生をも蝕んでいるとしたら…?

この章は、そんなあなたにこそ読んでいただきたい、少し厳しいけれど、共倒れという最悪の未来を避けるための、具体的な処方箋です。

6-1. 「いつか、きっと…」は来ない。本人の問題と自分の人生を切り離す「課題の分離」

まず、心に刻んでいただきたい最も重要な考え方が**「課題の分離」**です。これは、心理学者アドラーが提唱した考え方で、「それは、最終的に誰の課題(問題)なのか?」を明確に線引きすることです。

- 本人の課題:自立に向けて行動するかどうか。自分の人生をどう生きるか。

- あなたの課題:本人にどう働きかけるか。本人の問題とどう向き合い、自分の人生をどう守るか。

「いつか、きっとこの子も分かってくれるはず…」という期待は、残念ながら、ほとんどの場合裏切られます。本人が心の底から「変わらなければ」と決意しない限り、問題は解決しません。あなたは、本人の人生の宿題を代わりに行うことはできないのです。

まずは、「本人の人生は本人のもの、私の人生は私のもの」と、心の中で一線を引くこと。そして、「本人の機嫌や人生の責任を、自分が全て背負う」という、重すぎる荷物を降ろすことから始めてください。

6.2. 過干渉は「愛情」ではなく「支配」。金銭的援助を断ち、生活の面倒を見るのをやめる勇気

課題の分離ができたら、次に行うのは、あなたの行動を変えることです。これは、非常に勇気がいることであり、強い痛みを伴います。しかし、これがなければ何も始まりません。

これまであなたが「愛情」だと思ってやってきた、以下のような**「過干渉」**を、今日限りでやめてください。

- 金銭的援助:お小遣いを渡す、本人のスマホ代や借金を払う、クレジットカードを貸す。

- 身の回りの世話:朝起こす、食事を用意する、洗濯や掃除をする。

- 問題の尻拭い:本人が起こしたトラブルの謝罪に親が行く、会社を辞めたいと言えば同意する。

これらの行為は、本人が「何もしなくても、困らなければ、生きていけてしまう」という、自立を妨げる**快適な「ぬるま湯」を提供し続けているのと同じです。あなたは良かれと思ってやっているかもしれませんが、それは本人が自分の問題と向き合う機会を奪う「支配」**であり、自立に向けた成長を阻む最大の要因なのです。

心を鬼にして、援助を断ち切る。本人が生活の困難に直面し、「助けて」と悲鳴を上げた時こそが、自立への本当のスタートラインなのです。

6.3. 第三者を介入させる – 親子や夫婦だけで解決しようとしない(カウンセリング、NPO法人等の活用)

長年の親子・夫婦関係の中では、お互いに感情的なしがらみや甘えが生まれ、冷静な対話は極めて困難です。当事者だけで解決しようとすれば、堂々巡りの口論になるか、あるいはどちらかが折れて現状維持に戻ってしまうのが関の山です。

必ず、客観的な視点を持つ「第三者」を介入させてください。

- 公的な相談窓口:各都道府県や市町村に設置されている**「ひきこもり地域支援センター」**は、本人だけでなく、家族からの相談も受け付けています。専門の相談員が、具体的な支援機関や利用できる制度について教えてくれます。

- 家族カウンセリング:臨床心理士などによるカウンセリングを受けることで、家族間のコミュニケーションの問題点を専門家の視点から分析し、関係性を改善していく手助けをしてもらえます。

- NPO法人などの支援団体:ひきこもりやニートの自立支援を専門に行うNPO法人が全国にあります。彼らは、共同生活寮や就労支援プログラムなど、家族だけでは提供できない具体的な「社会復帰へのステップ」を持っています。

あなた方ご家族だけで抱え込む時代は終わりました。外部の力を借りることは、決して恥ずかしいことではありません。むしろ、問題を本気で解決しようとしている、最も賢明な選択なのです。

7. まとめ:未来は「今日のあなた」の行動でしか変わらない

ここまで、本当に厳しい内容を、最後まで読んでくださり、ありがとうございます。

この記事で語られた「悲惨な末路」に、あなたは強い恐怖を感じたかもしれません。「自立できない人の特徴」の多くが、自分に当てはまると絶望したかもしれません。

しかし、どうか忘れないでください。

未来がどうなるかは、まだ何も決まっていません。

この記事は、ただあなたを脅すためだけの予言の書ではありません。それは、暗闇の先にある、かすかな光の場所を指し示す**「地図」**です。

私たちは、あなたが現在地を知るための「自己診断チェックリスト」を渡し、道に迷った原因を解き明かし、そして光の場所へとたどり着くための具体的な「脱出ロードマップ」をお見せしました。

しかし、地図を眺めているだけでは、景色は1ミリも変わりません。

その地図を手に取り、泥にまみれながらでも、震える足で**「最初の一歩」**を踏み出すか、それとも、再び地図を閉じて見なかったことにして、居心地のいい暗闇に座り込むか。

全ては、**「今日の、今の、あなた」**の選択にかかっています。

どうか、この記事を読んだだけで満足しないでください。

Step1の「現状の可視化」でも、Step2の「小さな自己決定」でも、何でも構いません。ページを閉じたその瞬間から、何か一つでも行動に移してみてください。

その小さな一歩こそが、1年後、5年後、10年後のあなたを、後悔と孤独の末路から救い出す、最も確実で、最も価値のある一歩となるのですから。

あなたの未来は、あなたの手の中にあります。

コメント