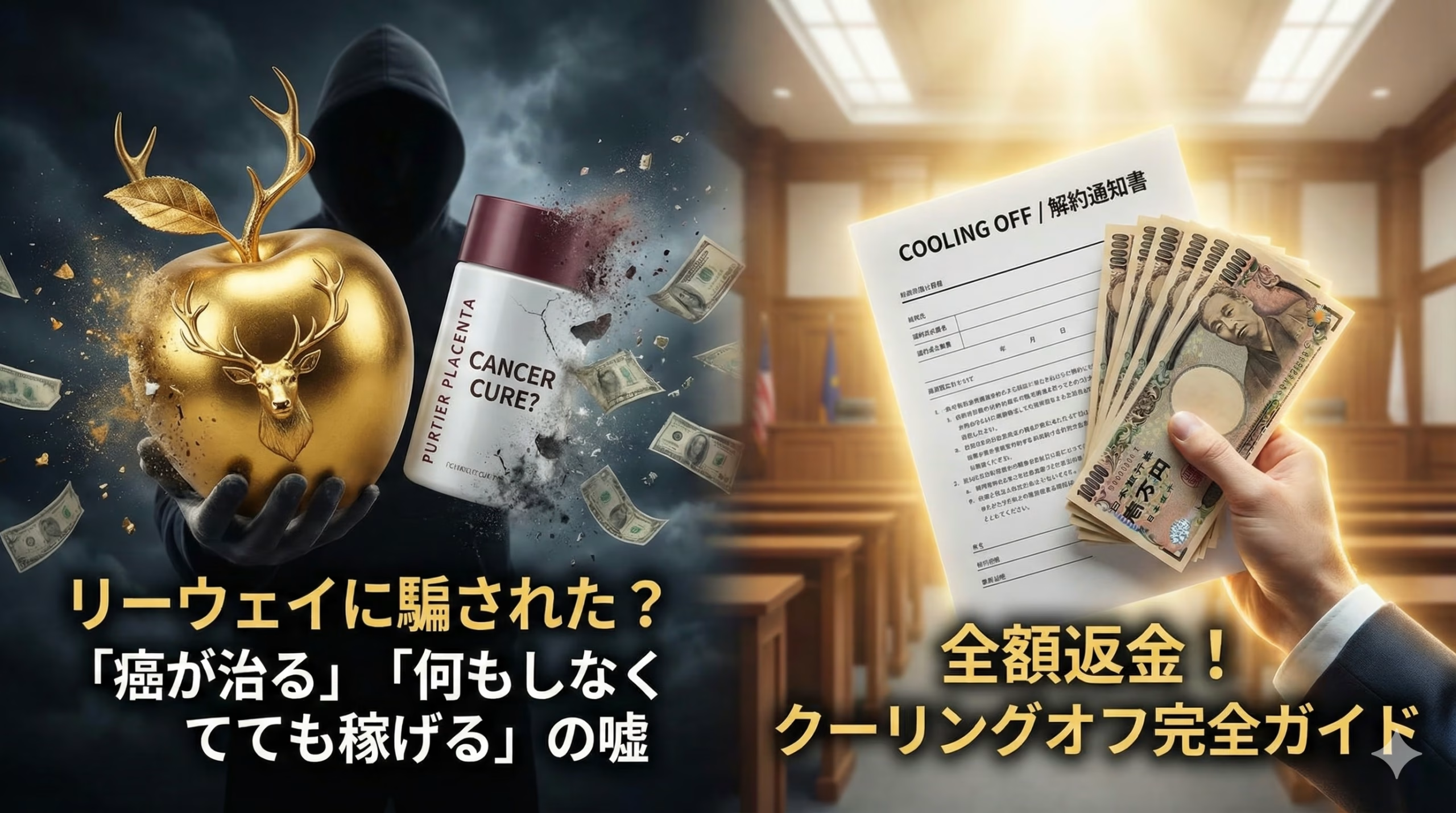

「このサプリで癌が治った人がいる」「登録するだけで、何もしなくても権利収入が入る」

そんな魔法のような言葉を信じて、**決して安くはない契約金(約34万円)**を支払ってしまってはいませんか?

もし今、あなたの手元にあるのが「大量の鹿プラセンタ」だけで、口座の残高は増えるどころか、友人からの信頼と共に減っていく一方だとしたら……その胸に渦巻く「違和感」は、残念ながら正解です。あなたは、巧妙な言葉巧みに誘導された可能性が極めて高いと言わざるを得ません。

しかし、絶望しないでください。あなたはまだ、間に合います。

この記事は、単なる注意喚起や批判記事ではありません。違法性が疑われる勧誘手口の正体を暴き、**あなたの失われかけた大切なお金を「全額」取り戻すための『緊急脱出マニュアル』**です。

「もう契約書を書いてしまったから」「紹介者に悪いから」と諦めるのは、この記事を読んでからでも遅くはありません。

泣き寝入りして資産を溶かし続けるか、それとも法律という最強の武器を使って**「支払いゼロ・ノーリスク」の状態へリセット**するか。

その具体的な手順と、あなたが今すぐ切るべき「反撃のカード」の全てをここに公開します。まずは深呼吸をして、続きをご覧ください。

1. 【結論】リーウェイは法的には「詐欺」ではないが、勧誘手法に「違法性」の疑い濃厚

まず、残酷な現実と希望をお伝えします。

あなたが契約した「リーウェイ(RIWAY)」という会社自体は、日本の法律上、詐欺罪(刑法246条)に問える「犯罪組織」ではありません。

しかし、落胆する必要はありません。逆に言えば、「特定商取引法(特商法)」という厳しい法律に縛られた正規の事業者であるということです。

もし、あなたを勧誘した知人が嘘をついたり、強引な手口を使っていたりした場合、それは**「違法勧誘」**となり、契約そのものを無効にできる強力なカードになります。「詐欺ではない=返金されない」という誤解を捨て、まずは敵の正体を正しく把握しましょう。

1-1. ネットワークビジネス(MLM)とネズミ講の決定的な違い

多くの人が混同しますが、ここを理解していないと返金交渉で足元をすくわれます。

-

ネズミ講(無限連鎖講):【完全違法】

-

商品が存在しない。

-

「会員費」のみが配当の原資となり、後続が途絶えた時点で必ず破綻する。

-

開設した時点で犯罪。

-

-

ネットワークビジネス(MLM):【合法】

-

「商品(リーウェイの場合はプラセンタサプリ)」が存在する。

-

商品の流通に対して報酬が支払われる「連鎖販売取引」。

-

厳しい規制(特商法)を守る限り、ビジネスとして認められる。

-

リーウェイは高額とはいえ「商品」があるため、後者のMLMに分類されます。警察に「詐欺だ!」と駆け込んでも「民事不介入」とされがちなのはこのためです。

戦うべき場所は刑事(警察)ではなく、特商法違反を指摘する「消費者センター」や「解約通知」の場です。

1-2. それでも「騙された」という声が後を絶たない3つの理由

合法なビジネスであるはずなのに、なぜこれほどまでに「騙された」「詐欺だ」という口コミが溢れ返るのか。それには、リーウェイ特有の構造的な3つの理由があります。

- 異常な価格設定と商品の効能原価率が低いとされるサプリメントに、1本48,600円(セット購入で多少変動)という超高額設定がされています。この価格を正当化するために、「ただの健康食品」を「万能薬」のように説明せざるを得ない現場の実態があります。

- 「何もしなくていい」という甘い罠「オートバイナリー」「スピルオーバー」といった専門用語を使い、「登録さえすれば、上の人が勝手にダウン(部下)をつけてくれるから儲かる」と説明されます。しかし、実際には上位会員にならなければ利益は出ず、**ほとんどの会員は在庫を抱えるだけの「養分」**となっています。

- 高額な初期投資(プラチナ/ダイヤモンド)「ビジネスとしてやるならこのコース」と、一度に約30〜100万円単位の契約を迫られるケースが多発しています。「すぐに回収できる」と唆されますが、回収できるのは極一部の猛者だけです。

1-3. あなたが聞いたその言葉、実は「特商法違反」です(不実告知・誇大広告)

ここが最も重要です。もし、勧誘の際に以下のセリフを一つでも聞いていたら、それは**「不実告知(事実と違うことを告げる行為)」や「薬機法違反」**にあたり、法律違反です。

これらは、契約の取り消しやクーリングオフを主張する際の**「決定的な証拠」**になります。

- ×「このプラセンタを飲めば、癌(ガン)が治る/糖尿病が改善する」→ 【薬機法違反】 サプリメント(食品)に医薬品のような効果効能を謳うことは禁止されています。「好転反応が出る」という説明も、健康食品ではNGワードです。

- ×「絶対に儲かる」「損はさせない」「元はすぐに取れる」→ 【断定的判断の提供】 将来不確実なこと(利益)を、確実であるかのように告げる行為は特商法で禁じられています。

- ×「ここだけの話、何もしなくても権利収入が入る」→ 【不実告知/利益誘引】 実際には紹介活動やリピート購入が必要であるにも関わらず、事実を隠して勧誘する行為は違法です。

「言った、言わない」の水掛け論にならないよう、これらの言葉をいつ、誰に、どこで言われたかを、今すぐメモに残してください。それがあなたのお金を取り戻すための、最強の武器になります。

2. 動かぬ証拠!2021年に消費者庁から下された「6ヶ月の業務停止命令」の全貌

「リーウェイは急成長している素晴らしい企業だ」

勧誘者はそう熱弁したかもしれません。しかし、公的機関による判断は真逆です。

リーウェイジャパン株式会社は、2021年(令和3年)8月、消費者庁から特定商取引法違反により「6ヶ月間の業務停止命令」および「業務改善命令」という極めて重い行政処分を受けています。

これは単なる噂やネットの悪口ではありません。国が「この会社の勧誘活動は違法であり、消費者に害を与えている」と公式に認定し、半年間も営業を止めさせたという動かぬ証拠です。あなたが感じた不信感は、過去に国が問題視した点と完全に一致しているはずです。

2-1. 処分理由:氏名等の明示義務違反と迷惑勧誘

当時、消費者庁が認定した違反行為は主に以下の4点です。あなたの勧誘体験と照らし合わせてみてください。

- 氏名等の明示義務違反「久しぶりにご飯行かない?」「すごい経営者の話が聞ける」などと誘い出し、事前に「リーウェイの勧誘であること」を告げずに呼び出す行為です。これは特商法における入り口にして最大の違反です。

- 勧誘目的の隠匿本来の目的(マルチ商法の勧誘)を隠し、一般人が出入りしないような閉鎖的な場所(個室の会議室や民家など)に連れ込む手口です。

- 迷惑勧誘相手が「興味がない」「帰りたい」という意思を示しているにも関わらず、執拗に勧誘を続けたり、長時間拘束したりする行為です。

- 概要書面の交付義務違反契約前に必ず渡さなければならない書面を渡さなかったり、説明を省いたりする行為です。

もしあなたが、**「何の話か知らされずに会いに行ったら、いきなりサプリやビジネスの話が始まった」**のであれば、それは2021年に国がNOを突きつけた手口そのものです。

2-2. 当時横行した「ブラギ」と呼ばれる強引な勧誘手口

行政処分の引き金となったのが、当時現場で横行していた**「ブラギ(ブラインド勧誘/ブラインド・ギグ)」**と呼ばれる悪質な手法です。

これは、「ターゲットに一切の情報を与えず(ブラインド)、現場に連れて行ってから集団心理で囲い込む」という手口です。

-

手口の流れ:

-

友人から「良い話がある」「人生変わるよ」と曖昧に呼び出される。

-

行ってみると、そこには友人だけでなく、知らないスーツ姿の「成功者(アップライン)」が待機している。

-

「すごい人なんだよ!」と友人が持ち上げ、断りづらい空気を作る(ABCの法則の悪用)。

-

セミナー会場や個室で長時間説得され、契約書を書くまで帰れない雰囲気にされる。

-

この「騙し討ち」のような勧誘方法は、人間関係を破壊するだけでなく、明確な法律違反です。「ブラギで決めるのが一番早い」などと豪語するグループが存在していたこと自体が、コンプライアンスの欠如を物語っています。

2-3. 処分明け後も現場で繰り返される「コンプライアンス無視」の実態

「今はもう改善されたんでしょう?」

そう思いたいところですが、現場の実態はそう単純ではありません。

会社としてはコンプライアンス講習などを行っているポーズを見せていますが、末端の会員レベルでは、行政処分前と変わらない勧誘が繰り返されているという報告が後を絶ちません。

-

薬機法無視のトーク: 「癌が消えた」「糖尿病が治った」というトークは、本来なら会員資格停止レベルの違反ですが、クローズドなセミナーやカフェでの会話では未だに常套句として使われています。

-

「アカBAN」対策の隠蔽工作: SNSで「リーウェイ」という単語を出さずに、「幹細胞」「鹿プラセンタ」「次世代ビジネス」といった言葉で濁して勧誘し、会社にバレないように立ち回るグループもいます。

もしあなたが最近勧誘されたにも関わらず、これらの違反行為が行われていたとしたら、それは**「会社が変わったフリをしているだけ」か「あなたの紹介者が法律を軽視している危険人物」**かのどちらかです。いずれにせよ、関わり続けるリスクは計り知れません。

3. 「鹿プラセンタ(PURTIER PLACENTA)」の正体と価格のカラクリ

「このサプリは特別だから高いんだ」

そう思い込まされていませんか?

リーウェイの主力商品である「PURTIER PLACENTA(パーティア・プラセンタ)」は、鹿のプラセンタ(胎盤)を使用したサプリメントです。しかし、その中身を冷静に分析すると、ビジネスモデルを維持するためだけに設定された「異常な価格構造」が見えてきます。

3-1. 原価の数十倍?1本48,600円(定価)という異常な価格設定

まず、この数字を直視してください。1本(60粒入り)で48,600円です。

一般的なドラッグストアや通販で販売されている高品質なプラセンタサプリの相場は、高くても5,000円〜15,000円程度です。つまり、市場価格の約3倍〜10倍の値段がついています。

なぜこれほど高いのか? 原材料が希少だからではありません。

あなたが支払った48,600円の大半(約60〜70%と言われています)は、商品の原価ではなく、上位会員へ支払う「コミッション(報酬)」に消えているからです。

つまり、あなたは「超高級サプリ」を買ったのではなく、「上位会員を儲けさせるための養分」としての参加費を払わされたに過ぎません。商品価格の大部分がマネーゲームの配当原資になっているのが、ネットワークビジネス商品の正体です。

3-2. 「癌や糖尿病が治る」は薬機法違反!ただの健康食品(サプリ)です

セミナーや勧誘の場で、以下のような説明を受けませんでしたか?

-

「生きた幹細胞が入っているから、細胞が若返る」

-

「これを飲んで癌が消えた人がいる」

-

「糖尿病の数値が正常に戻った」

これらは全て、完全な嘘であり、法律(医薬品医療機器等法=薬機法)違反です。

そもそも、サプリメント(健康食品)は「食品」であり、「病気が治る・改善する」という効果効能を謳うことは一切認められていません。また、医学的見地からも、口から摂取した「生きた細胞」が胃酸で消化されずに腸まで届き、体内の細胞と入れ替わるなどということはあり得ません。

「好転反応(毒素が出ている証拠)」という言葉で体調不良をごまかすケースも多いですが、これも行政が明確に禁止している違法トークです。「病気が治る」と言われた時点で、その契約は詐欺的な勧誘に基づいています。

3-3. メルカリ・ヤフオクで「半額以下(1万円台)」で投げ売りされている現実

商品の「本当の価値」を知りたければ、中古市場を見るのが一番です。

今すぐ「リーウェイ」「プラセンタ」とメルカリやヤフオク、PayPayフリマで検索してみてください。

そこには、衝撃的な光景が広がっています。

定価48,600円の商品が、11,000円〜15,000円程度で大量に投げ売りされています。

これは何を意味するのか?

「ビジネス会員になったものの、全く売れずに在庫を抱えた人たち」が、「大赤字を出してでもいいから、少しでも現金化したい」と悲鳴を上げている姿です。

もし本当に48,600円の価値があり、飛ぶように売れている商品なら、定価以下で売る馬鹿はいません。市場価格が1万円台ということは、**消費者が認める価値はその程度(あるいはそれ以下)**だという、市場からの残酷な通信簿なのです。

3-4. 【AI分析】転売価格の崩壊=ビジネスとしての破綻を意味する理由

AIの視点で、この状況をビジネス分析します。

定価(仕入れ値)と市場価格(実売価格)の間にこれほどの「逆ザヤ(仕入れ値より売値が安い状態)」が発生しているビジネスは、構造的に破綻しています。

-

新規販売の困難化: ネットで1万円台で買えるものを、あなたの友人だけが48,600円で買ってくれるでしょうか? スマホで検索された瞬間に「ネットの方が安いじゃん」と言われて終了です。

-

在庫リスクの増大: タイトル維持のために買い込み(自己購入)をさせられた場合、その在庫を処分するには「70%以上の損失」を覚悟しなければなりません。

-

出口のない迷路: 転売もできない、友人にも売れない。残るのは、消費しきれない大量のサプリと、クレジットカードの請求だけです。

「いつか価値がわかる」「これから流行る」という希望的観測は捨ててください。

データは既に「ビジネスとしての死」を示しています。 今すぐ損切り(解約・返金)に動くことが、経済的合理性に基づいた唯一の正解です。

4. 仕組みを解剖:「オートバイナリーで何もしなくても稼げる」という幻想

「登録しておけば、システムが勝手に稼いでくれる」

「今のうちにポジションを取れば、先行者利益が得られる」

もし、このような説明で契約を決めたのなら、残念ながらそれは数学的に不可能な幻想です。

リーウェイの報酬プランである「バイナリーシステム」の仕組みを正しく理解すれば、「何もしない人」には1円も入らない構造になっていることが分かります。

4-1. 「上の人が勝手に会員をつけてくれる(スピルオーバー)」の罠

勧誘の殺し文句として使われるのが「スピルオーバー(振り落とし)」という言葉です。

「優秀なアップ(紹介者)が、自分の獲得した会員をあなたの下に付けてくれるから、あなたは何もリクルートしなくていい」という理屈です。

しかし、ここには致命的な落とし穴があります。

- 罠①:片側だけ伸びても収入はゼロバイナリーシステムは、自分から見て「右ライン」と「左ライン」の2本のバランスが取れて初めて報酬(ペアリングボーナス)が発生します。仮にアップがあなたの「左」に100人を付けてくれたとしても、あなたが自力で「右」に人を付けない限り、報酬は永遠に0円です。

- 罠②:そもそもスピルオーバーなんて起きないアップも人間です。全く動かない(仕事をしない)あなたの下に、貴重な新規会員を配置するメリットはありません。頑張って動いている他の系列に配置するのが合理的です。「降ってきたらラッキー」程度のもので、それを前提に投資するのは宝くじを買うのと同じです。

4-2. 実際に利益が出ているのは会員全体のわずか数%(上位層のみ)

ネットワークビジネス業界全体の統計ですが、実際に損益分岐点を超えて黒字になっているのは、全会員の**数%(1〜5%程度)**に過ぎません。

特にリーウェイのような高額耐久消費財に近いモデルの場合、末端会員の多くは「商品の愛用者」ではなく、「ビジネスを夢見た在庫ホルダー」で終わります。

-

上位層(ペガサス等のタイトル保持者): 巨万の富を得ていますが、彼らの報酬の原資は、あなたのような**「夢を見て34万円を払った末端会員」の屍(しかばね)**です。

-

中間層: 多少の収入はあっても、セミナー参加費、交通費、交際費(お茶代)、そして自己購入費を差し引くと、実質は赤字かトントンです。

-

下位層(あなた): 34万円を払い、在庫を抱え、不安な日々を過ごすだけの状態です。

4-3. 初期費用約34万円(プラチナ)を回収するには何人の紹介が必要か?

具体的な数字でシミュレーションしてみましょう。

あなたがプラチナ会員(約34万円/7ポジション等のセット)で登録したとします。この34万円を回収(ペイ)するには、どれだけの成果が必要でしょうか?

報酬プランは複雑ですが、ざっくりとした計算では以下のようになります。

- 直紹介ボーナス(約10%)だけで回収する場合:34万円の商品を売って、約3万円の報酬が入ると仮定すると、約10人〜12人に34万円のセットを販売しなければなりません。あなたは、34万円の商品を即決してくれる友人が10人もいますか?

- ペアリングボーナス(育成)を含めた場合:左右のバランス良く組織を構築できたとしても、自分の下に**少なくとも4〜6人以上のプラチナ会員(売上ベースで約150万〜200万円以上)**を構築しないと、元本回収すら不可能です。

プロの営業マンでも、34万円の商品を個人に売るのは至難の業です。それを「素人のあなた」が、「怪しいと噂される商材」で、「4人以上」に売る。このハードルの高さに気づいてください。

4-4. 維持費がかからない?実は高額なリピート購入が必要なケース

「一度払えばずっと権利が続く」と言われることもありますが、実際には様々な名目で追加出費(維持費)が発生します。

- リピート購入(リザーブ):ボーナスを受け取る資格を維持するためや、ポイントを失効させないために、定期的な商品購入が推奨されたり、事実上の義務となったりするケースがあります。

- タイトル維持のための「買い込み」:「あと少しで上のランクに行ける」「このままだとタイトルが落ちる」という場面で、自腹で数十万円分の商品を買い込む(いわゆる「チャレンジ」や「埋め合わせ」)ことが常態化しています。

初期費用の34万円は「入り口」に過ぎません。

気がつけば部屋中がプラセンタの箱で埋まり、カードローンだけが残る……それが、甘い言葉に乗った先に待っている現実です。

5. 【最重要】お金を取り戻す!クーリングオフと中途解約の具体的手段

ここからが本番です。

後悔していてもお金は戻ってきませんが、法律を使えば戻ってきます。

日本の法律(特定商取引法)は、あなたのような消費者を強力に守ってくれます。遠慮情けは無用です。淡々と手続きを進めましょう。

5-1. 契約書面受領日から「20日間」は無条件で解約可能

一般的な通販や訪問販売のクーリングオフ期間は「8日間」ですが、リーウェイのような連鎖販売取引(ネットワークビジネス)の場合、クーリングオフ期間は「20日間」と長く設定されています。

-

起算日: 「契約書面(概要書面ではない)」を受け取った日、または「商品」を受け取った日の、いずれか遅い方から数えて20日以内です。

-

条件: 理由は不要です。「やっぱり辞めたい」でOK。違約金も一切かかりません。

-

商品の扱い: すでに商品を使っていても(消耗していても)、会社側の負担で引き取らせることができます(※ただし、自分で意図的に消費した場合は除くケースもありますが、基本は交渉可能です)。

まだ20日経っていないなら、今すぐに郵便局へ走ってください。

5-2. 20日を過ぎていても諦めないで!「不実告知」による契約取り消しとは

「もう20日過ぎてしまった……」と絶望するのはまだ早いです。

記事の前半で確認した通り、もし勧誘時に**「嘘(不実告知)」や「誇大広告(癌が治るなど)」があった場合、クーリングオフ期間を過ぎていても、消費者契約法や特商法に基づいて「契約の取り消し」**を主張できます。

-

有効期間: 誤認に気づいてから1年以内(契約締結から5年以内)。

-

主張のポイント: 「『癌が治る』と言われたから契約したが、それは嘘だった。事実を知っていれば契約しなかった」と主張し、全額返金を求めます。

これは高度な交渉になる場合があるため、後述する消費者センターへの相談とセットで行うのが確実です。

5-3. 内容証明郵便の書き方テンプレート(宛先:リーウェイジャパン株式会社)

クーリングオフや解約通知は、証拠を残すために必ず**「内容証明郵便」と「配達証明」**をつけて送ります。ハガキや電話では「届いていない」としらばっくれられるリスクがあります。

以下をコピーして、必要事項を記入し、郵便局の窓口へ持って行ってください。

【通知書テンプレート】

令和〇年〇月〇日

被通知人(宛先):

東京都港区〇〇(※最新の住所を確認してください)

リーウェイジャパン株式会社 代表取締役 殿

通知人(あなた):

住所:〇〇県〇〇市~

氏名:〇〇 〇〇 印

契約解除通知書

私は、貴社に対し、特定商取引に関する法律第40条に基づき、以下の契約を解除(クーリング・オフ)します。

つきましては、私が支払った代金全額〇〇円を、下記口座へ速やかに返還することを請求します。また、受領済みの商品については、貴社の負担にて早急に引き取りをお願いします。

【契約内容】

契約年月日:令和〇年〇月〇日

商品名:PURTIER PLACENTA(パーティア・プラセンタ)等

契約金額:〇〇〇,〇〇〇円

担当者(紹介者)名:〇〇 〇〇

【振込先口座】

〇〇銀行 〇〇支店

普通 〇〇〇〇〇〇〇

名義 〇〇 〇〇

※住所や代表者名は、必ずお手元の契約書(概要書面)や公式サイトの最新情報を確認して記入してください。

5-4. クレジットカード決済の場合の「抗弁書」の活用法

もしクレジットカードで支払っており、まだ引き落としや分割払いが残っている場合は、カード会社に対して**「支払停止の抗弁書」**を提出することで、引き落としをストップできる権利があります。

「販売店(リーウェイ)とトラブルになっている(詐欺的な勧誘を受けた)ので、解決するまで支払いを拒否します」という法的な申し立てです。

カード会社の裏面に記載されている電話番号に連絡し、「抗弁書を送りたい」と伝えてください。これでカード会社を味方につけることができます。

6. まとめ:甘い話には裏がある。「勉強代」にするには高すぎるリスク

ここまで記事を読み進めたあなたは、もう気づいているはずです。

34万円という大金は、あなたの人生を好転させるためのチケットではなく、**他人の贅沢な暮らしを支えるための「養分」**として吸い上げられようとしています。

「高い勉強代だった」と諦めて終わらせるには、額が大きすぎますし、何よりあなたのプライドが許さないはずです。最後に、あなたが今すぐ取るべき行動と心構えをお伝えします。

6-1. 友人・知人からの勧誘なら、きっぱりと縁を切る勇気を持つ

被害者の多くが、解約を躊躇する最大の理由。それは「友達だから」「先輩だから」「紹介者に悪いから」という人間関係の情です。

しかし、断言します。

あなたに法的にグレーな商材を売りつけ、リスクを隠して金銭を支払わせようとした時点で、その相手はもうあなたの友人ではありません。あなたを「親しい友人」ではなく「売上(ポイント)」として見ている、ただの勧誘員です。

-

「お前のためを思って言ってるのに」

-

「ここで辞めたら成功できないよ」

-

「裏切るのか」

これらは全て、あなたを引き止めるためのマニュアル通りのセリフです。

本当の友人は、あなたが嫌がることを強要したり、借金を背負わせるような真似は絶対にしません。ここで縁を切ることは「裏切り」ではなく、**「自分自身を守るための正当防衛」**です。着信拒否・ブロックをして、物理的に距離を置いてください。

6-2. 「セミナーに来ればわかる」と言われたら洗脳の入り口

解約や返金を申し出ると、必ずと言っていいほどこう言われます。

「一度、アップの人と直接会って話そう」「すごいセミナーがあるから、それを見てから判断してほしい」

これは**「洗脳の入り口」**です。絶対に行ってはいけません。

セミナー会場やアップラインとの会合は、異様なほどの「熱気」と「肯定感」に包まれています。集団心理(同調圧力)を利用して、あなたの正常な判断能力を麻痺させるために計算し尽くされた空間です。

そこに行けば、「自分が間違っていたのかもしれない」「もう少し頑張ってみようか」と思わされ、解約期間を引き延ばされてしまいます。

議論は不要です。

「書面で通知しました。これ以上話すことはありません」

この一点張りで、すべての接触を断つのが唯一の正解です。

6-3. 今すぐ国民生活センター(188)に相談すべきケース一覧

もし、自分一人で解決しようとして以下のような状況に陥ったら、迷わず国の機関を頼ってください。

**局番なしの「188(いやや)」**に電話すれば、最寄りの消費生活センターにつながり、専門の相談員が無料で具体的な助言をしてくれます。

【即座に188へ電話すべき危険シグナル】

- クーリングオフ期間(20日)を過ぎてしまった(※不実告知による取消権が使える可能性が高いです)

- 「解約するなら違約金を払え」「損害賠償請求する」と脅された(※MLMの解約で法外な違約金請求は認められていません。恐喝まがいの行為です)

-

解約通知を送ったのに「届いていない」としらばっくれられている

-

紹介者が家に押しかけてきたり、職場に電話すると脅してくる

-

クレジットカード会社への「抗弁書」の書き方がわからない

あなたは決して一人ではありません。法律も、行政も、あなたの味方です。

「騙された自分が悪い」と自分を責めるのはやめて、今すぐ行動を起こしてください。

今日動くかどうかが、あなたの口座残高と未来を決定づけます。

コメント

私も被害者の一人です。

被害者の会などを作っていただくことは可能でしょうか。

リーウェイに関する情報をいろいろ持っていますので、

もしご興味があればお伝えできます。