今の会社に、あなたの人生のすべてを預けても、本当に大丈夫ですか?

終身雇用が過去のものとなり、一つの収入源に依存するリスクが浮き彫りになる2025年。多くの人が漠然とした不安を抱える一方で、一部の先見性ある人々は、すでに新しい時代の働き方へシフトし始めています。

会社や組織に依存せず、複数の専門性と収入源を巧みに掛け合わせ、自らの価値を最大化する生き方――それが「ポートフォリオワーカー」です。

それは、単なる副業やフリーランスとは一線を画す、人生100年時代を生き抜くための、攻めのキャリア戦略。

時間と場所に縛られず、経済的な安定と精神的な自由を両立させながら、心の底から情熱を注げる仕事で自己実現を果たす。そんな、かつては一部の天才だけのものだと思われた理想の働き方が、今、あなたにも手の届く現実になろうとしています。

この記事では、「ポートフォリオワーカーとは何か」という基本から、未経験からでも理想のキャリアを築くための具体的な5ステップ、リアルな年収事例、そして成功者たちの思考法まで、あなたの人生の主導権を取り戻すための設計図を余すことなく詰め込みました。

読み終える頃には、会社に依存するだけの働き方への不安は確信に変わり、あなた自身がキャリアの舵を取るための「最初の一歩」を踏み出したくなるはずです。

さあ、あなただけの最高のキャリアポートフォリオを築く旅を、ここから始めましょう。

- 1. ポートフォリオワーカーという新しい働き方の台頭

- 2. ポートフォリオワーカーの定義と類似する働き方との違い

- 3.【本音】ポートフォEォリオワーカーの5つのメリットと3つのリアルなデメリット

- 5.【5ステップで実現】未経験からポートフォリオワーカーになるための完全ロードマップ

- 6. ポートフォリオワーカーのリアルな成功事例と年収

1. ポートフォリオワーカーという新しい働き方の台頭

1-1. はじめに:なぜ今、1つの仕事に縛られない「ポートフォリオワーカー」が注目されるのか?

「この会社に定年まで勤め上げる」。

ほんの十数年前まで、多くの人が当たり前だと信じていたこのキャリアプランを、今も心から信じられるでしょうか。

AIの急速な進化、加速するグローバル化、そして私たちの価値観を根底から揺さぶったパンデミック。社会のあらゆる前提が書き換えられ、変化の速度は増すばかりです。このような予測不能な時代において、「一つの会社」「一つのスキル」「一つの収入源」に自らの人生を依存することのリスクは、もはや無視できないレベルにまで高まっています。

大手企業でさえ安泰ではなく、昨日まで花形だったスキルが明日には陳腐化するかもしれない。そんな現実を前に、多くのビジネスパーソンが漠然とした不安を抱えています。

その不安に対する、最もパワフルな答えの一つ。

それが、本記事で徹底解説する**「ポートフォリオワーカー」**という働き方です。これは単なる流行りの言葉ではありません。組織の看板に頼るのではなく、「個」の力を最大限に活かし、変化の波を乗りこなしながら、自らの手でキャリアを創造していくための、新しい時代の生存戦略なのです。

1-2. 人生100年時代を生き抜くための生存戦略

かつて私たちの親世代が歩んできた「教育→仕事→引退」という3ステージの直線的な人生モデルは、もはや過去のものとなりました。

リンダ・グラットン氏の著書『LIFE SHIFT(ライフ・シフト)』で世界的に広まった**「人生100年時代」**というコンセプトは、今や現実です。医療の進歩により、私たちの多くが100歳まで生きる可能性を秘めています。これは喜ばしいことであると同時に、私たちのキャリア観に大きな変革を迫ります。

仮に65歳で定年を迎えたとしても、その先には30年以上の長い時間が待っているのです。この長大な時間を、経済的にも精神的にも豊かに生き抜くためには、どうすればよいのでしょうか。

答えは、学び続け、働き続けることです。

一つの会社でのキャリアが終わった後も、社会との関わりを持ち、価値を提供し続ける。そのためには、年齢という制約を超えて活躍できる専門性や、複数のスキルセットを身につけておく必要があります。

複数の仕事や役割を組み合わせ、学びと実践を繰り返しながらキャリアを構築していくポートフォリオワーカーという働き方は、この「マルチステージ」の人生を送るうえで、極めて合理的かつ有効な**「生存戦略」**と言えるでしょう。それは、長い人生のリスクヘッジであると同時に、生涯にわたる自己実現を可能にするエンジンとなるのです。

1-3. 終身雇用の終焉とジョブ型雇用の浸透がもたらした変化

「もはや終身雇用を守っていくのは難しい」。

経団連の会長や日本を代表する大企業のトップが、このような趣旨の発言を公にする時代になりました。かつて日本経済の成長を支えた新卒一括採用、年功序列、そして終身雇用といった**「メンバーシップ型雇用」は、事実上の終焉**を迎えています。

それに代わって急速に浸透しているのが、職務内容(ジョブ)を明確に定義し、その職務を遂行できるスキルを持つ人材を、年齢や勤続年数に関係なく採用・評価する**「ジョブ型雇用」**です。

この変化が意味することは、非常にシンプルかつ重要です。

これからのビジネスパーソンは、**「どの会社にいるか」よりも「あなた個人に、何ができるのか」を厳しく問われるようになります。会社がキャリアを用意してくれる時代は終わり、自らの市場価値を常に意識し、主体的にスキルを磨き続ける「キャリア自律」**が不可欠となったのです。

特定の会社でしか通用しないスキルだけを磨いていては、環境の変化に対応できません。

だからこそ、複数の組織を横断して通用する専門性を持ち、プロジェクト単位で価値を提供するポートフォリオワーカーという働き方が、この新しい雇用システムに最も適したスタイルの一つとして、今、大きな注目を集めているのです。

2. ポートフォリオワーカーの定義と類似する働き方との違い

「ポートフォリオワーカー」という言葉は聞いたことがあっても、その本質を正確に理解している人はまだ少ないかもしれません。ここでは、その定義を明確にし、混同されがちな他の働き方との違いを明らかにしていきます。

2-1. ポートフォリオワーカーとは?複数の収入源を持つ専門家

ポートフォリオワーカーとは、単に複数の仕事を掛け持ちする人ではありません。

その語源である金融用語の「ポートフォリオ」をイメージすると、本質が理解しやすくなります。投資家が株式、債券、不動産といった異なる種類の資産を戦略的に組み合わせ、リスクを分散しながらリターンの最大化を目指すように、ポートフォリオワーカーは自らのスキル、経験、時間を戦略的に組み合わせ、キャリア全体を構築する働き方を実践します。

例えば、「Webデザイナー」として働きながら、その知見を活かして「専門学校の非常勤講師」を務め、さらに趣味のカメラを活かして「週末フォトグラファー」としても収入を得る。これら一つひとつが独立した仕事でありながら、互いに影響し合い、「デザインも教えられて写真も撮れる専門家」という独自の価値(キャリア・ポートフォリオ)を生み出しているのです。

それは、組織から与えられた役割をこなすのではなく、自分自身がCEOとなってキャリアを経営していく、極めて主体的でクリエイティブな働き方と言えます。

2-2. 【比較表】フリーランス、副業、パラレルワーカーとの決定的な違い

ポートフォリオワーカーは、「フリーランス」「副業」「パラレルワーカー」といった言葉としばしば混同されます。以下の比較表で、それぞれの決定的な違いを確認しましょう。

| 働き方 | ポートフォリオワーカー | フリーランス | 副業 | パラレルワーカー |

| 目的・思想 | キャリア全体の戦略的構築<br>(自己実現・リスク分散) | 特定の専門性で独立<br>(組織からの独立) | 主たる収入の補完<br>(収入増・スキルアップ) | 複数の本業を同時並行<br>(キャリアの複線化) |

| 仕事間の関係 | 相互に関連・相乗効果 | 独立・単発の案件が多い | 主従関係(本業>副業) | それぞれが独立した「本業」 |

| キャリア視点 | 自己の価値を最大化する<br>組み合わせを重視 | 特定のスキルを深化させ<br>専門家として活動 | 本業がキャリアの主軸 | 複数のキャリアを並行して<br>追求する意識 |

| 働き方の例 | Webデザイナー × 講師 ×<br>フォトグラファー | Webデザイナー<br>(複数のクライアントと契約) | 会社員 +<br>週末Webライター | 会社員 兼<br>NPO法人の代表 |

- フリーランスは、特定の専門スキルを軸に組織から独立して働く「形態」です。一人のフリーランスが複数のスキルを組み合わせてポートフォリオワーカーになることもありますが、必ずしもイコールではありません。

- 副業は、あくまで本業という主軸があり、それを補う「従」の仕事という位置づけです。ポートフォリオワーカーの仕事には主従関係はありません。

- パラレルワーカーは、複数の「本業」を持つという点で近い概念ですが、ポートフォリオワーカーは、それらの組み合わせによって生まれる相乗効果やキャリア全体の戦略性をより強く意識する点に特徴があります。

2-3. 提唱者チャールズ・ハンディ氏が本当に伝えたかったこと

「ポートフォリオ・ワーカー」という概念を世に広めたのは、アイルランドの経営思想家、チャールズ・ハンディです。彼は、組織のあり方が変化し、個人が自律的にキャリアを築く時代が来ることを予見していました。

ハンディ氏が伝えたかったのは、単なる「収入源を増やそう」という経済的な話だけではありません。彼が提唱したのは、人生をより豊かにするための時間のポートフォリオという考え方です。

彼は人生の時間を、

- 有給の仕事(Paid Work)

- 家庭の仕事(Home Work)

- 贈り物の仕事(Gift Work:ボランティアなど)

- 学びの仕事(Study Work)

の4つに分類し、これらをバランス良く組み合わせることで、人間は充実した人生を送れると説きました。つまり、ポートフォリオワークとは、お金のためだけの仕事から自らを解放し、学習や社会貢献、家庭生活も含めた「人生全体のポートフォリオ」をデザインする生き方なのです。

この原点に立ち返ることで、私たちはポートフォリオワーカーという働き方を、単なる稼ぎ方ではなく、より良く生きるための哲学として捉え直すことができるでしょう。

3.【本音】ポートフォEォリオワーカーの5つのメリットと3つのリアルなデメリット

ポートフォリオワーカーという働き方は、自由で理想的に見えるかもしれませんが、当然ながら光と影があります。ここでは、甘い言葉だけではない「本音」の部分を、具体的なメリットとリアルなデメリットの両面から深く掘り下げていきます。

メリット

メリット1:収入の柱を複数持ち、経済的リスクを分散できる

会社員が持つ最大の経済的リスクは、収入源が「給与」という一本の柱に100%依存していることです。会社の業績悪化やリストラは、この柱が突然折れることを意味します。

一方、ポートフォリオワーカーは、意図的に収入の柱を複数構築します。これにより、どれか一つの仕事がなくなったとしても、収入がゼロになることはありません。

【例:ポートフォリオワーカーAさんの月収50万円の内訳】

- A事業:ITコンサルティング(週3日) → 月収 30万円

- B事業:専門メディアでの記事執筆 → 月収 12万円

- C事業:オンライン講座の運営 → 月収 8万円

この場合、もしITコンサルティングの契約が終了しても、Aさんの収入は20万円残ります。この経済的なセーフティネットがあることで、精神的な余裕を持って次の仕事を探したり、新しい事業の準備をしたりすることが可能になるのです。これは、変化の激しい時代を生き抜く上で計り知れない強みとなります。

メリット2:スキルの掛け算で市場価値が飛躍的に向上する

一つの分野の専門家は世の中に数多く存在します。しかし、「複数の専門性」を高いレベルで併せ持つ人材は非常に希少であり、代替不可能な存在として市場価値が飛躍的に高まります。

例えば、「Webデザインができる人」や「セールスライティングができる人」はそれぞれ存在します。しかし、**「売れる文章が書けるWebデザイナー」**となると、その価値は単純な足し算ではなく、掛け算で向上します。

クライアントから見れば、デザインとライティングを別々に発注する手間が省けるだけでなく、「コンバージョン(成約)まで見据えたウェブサイト制作」という、より上流の課題解決を依頼できるパートナーとなります。結果として、より高い単価で、より面白い仕事に挑戦するチャンスが広がっていくのです。

メリット3:幅広い人脈形成と新たなビジネスチャンスの創出

会社員の人脈は、どうしても自社や業界内に偏りがちです。しかし、複数の分野で活動するポートフォリオワーカーは、自然と多様な業界のプロフェッショナルと繋がることができます。

IT業界、教育業界、クリエイティブ業界など、異なるコミュニティに身を置くことで、それぞれの業界の常識や最新情報を得られるだけでなく、予期せぬ化学反応から新しいビジネスチャンスが生まれることが頻繁にあります。

「ITコンサルのクライアントが、講師としてのあなたに社内研修を依頼してくる」「執筆活動で知り合った編集者から、新規事業の相談を受ける」といったことは日常茶飯事です。この人脈の多様性こそが、キャリアを永続的に発展させるための貴重な資産となります。

メリット4:仕事の裁量権が大きく、理想のワークライフバランスを実現

ポートフォリオワーカーは、自分自身の「最高経営責任者(CEO)」です。そのため、「何を」「誰と」「いつ」「どこで」働くかを、すべて自分で決定できます。

- 自分の価値観に合わない仕事は断る

- 平日の昼間にジムや趣味の時間を確保する

- 子どもの行事に合わせて柔軟にスケジュールを組む

- 1ヶ月間、地方や海外で働きながら暮らす「ワークアラウンド」を実践する

もちろん、そのためには成果を出すという厳しい責任が伴いますが、会社の就業規則や固定された勤務時間に縛られることなく、自分にとって最も生産性が高く、充実した人生を送れるワークライフバランスを追求できるのは、最大の魅力の一つです。

メリット5:「好き」と「得意」を仕事にし、自己実現を追求できる

「仕事は生活のため」と割り切り、本当に好きなことや情熱を注げる活動を諦めてはいないでしょうか。ポートフォリオワークは、「好き」や「得意」といった情熱を、キャリアの重要な一部として組み込むことを可能にします。

安定した収入が見込める得意な仕事(ライスワーク)を軸にしつつ、収益性は低くても心からやりがいを感じる仕事(ライフワーク)や、社会貢献に繋がる活動(ソーシャルワーク)にも時間とエネルギーを投下する。このように、収入、やりがい、貢献をバランス良く満たすことで、マズローの欲求5段階説でいう「自己実現」に近づくことができるのです。

【リアルなデメリット】

デメリット1:タスク・時間管理の難易度が高い(セルフマネジメント能力が必須)

自由の裏返しとして、ポートフォリオワーカーには鉄の規律とも言える自己管理能力が求められます。あなたには、指示を出してくれる上司も、進捗を管理してくれる同僚もいません。

複数のクライアント、異なる締め切り、性質の違うタスクをすべて自分一人で管理し、常に高いパフォーマンスを維持する必要があります。集中力が散漫になったり、一つの仕事に時間をかけ過ぎて他の仕事が滞ったりと、タスク管理や時間管理の難易度は会社員時代とは比較になりません。自分を律する強い意志がなければ、自由はあっという間に混乱へと変わるでしょう。

デメリット2:収入が不安定になる時期も。社会的信用(ローン・賃貸契約)の課題

メリット1で「リスク分散」を挙げましたが、それは長期的な視点での話。短期的には、収入が不安定になる時期があることは覚悟しなければなりません。複数のプロジェクトが同時に終了し、次の仕事が始まるまでに期間が空けば、月収が大きく落ち込むこともあり得ます。

また、年収が会社員時代より増えたとしても、「社会的信用」という壁に直面することがあります。金融機関は収入の「安定性」を重視するため、住宅ローンや自動車ローン、クレジットカードの審査が通りにくくなる傾向があります。同様に、賃貸マンションの入居審査で苦労するケースも少なくありません。

デメリット3:確定申告など、会社員時代には不要だった事務・経理作業の発生

会社員であれば、面倒な税金の計算や支払いはすべて会社が「年末調整」で代行してくれます。しかし、独立したポートフォリワーカーは、年に一度の「確定申告」を自分で行う義務があります。

日々の売上管理、経費の記帳、請求書や領収書の整理、そして税法のルールに則った申告書の作成など、本業以外の事務・経理作業が想像以上に発生します。会計ソフトを使ったり、税理士に依頼したりする方法もありますが、いずれにせよ、会社員時代には全く不要だったコストと時間、そして知識が求められることは、事前に理解しておくべき重要なポイントです。

はい、承知いたしました。

構成案に基づき、「4. あなたは当てはまる?ポートフォリオワーカー適性診断」の本文を生成します。

4. あなたは当てはまる?ポートフォリオワーカー適性診断

ポートフォリオワーカーは、誰にでもなれるわけではありません。この自由で主体的な働き方を実現するためには、特定のスキルやマインドセットが求められます。

自分がポートフォリオワーカーに向いているのか、まずは簡単な診断でチェックしてみましょう。そして、成功に不可欠な3つの必須スキルについて理解を深めてください。

4-1. 【10項目でチェック】ポートフォリオワーカーに向いている人の特徴

以下の質問のうち、あなたに当てはまる項目はいくつありますか?直感で正直に数えてみてください。

□ 1. 新しいことを学んだり、スキルを習得したりするのが好きだ

□ 2. 指示を待つより、自分で課題を見つけて行動する方が得意だ

□ 3. 予期せぬトラブルや失敗も「良い経験」と前向きに捉えられる

□ 4. 安定よりも、変化や挑戦がある環境にワクワクする

□ 5. 計画通りに進まなくても、焦らず柔軟に対応できる

□ 6. 誰かに管理されなくても、自分でスケジュールを立てて行動できる

□ 7. 初対面の人と話したり、新しいコミュニティに参加したりすることに抵抗がない

□ 8. 自分の仕事の成果物に対して、最後まで責任を持つという意識が強い

□ 9. お金の管理(収支の把握や計画)をすることが苦ではない

□ 10. 自分がどんな働き方や生き方をしたいか、ぼんやりとでもビジョンがある

<診断結果>

- 7個以上当てはまったあなた: ポートフォリオワーカーの素質は十分です。その強みを活かせば、理想の働き方を実現できる可能性が高いでしょう。

- 4~6個当てはまったあなた: ポテンシャルはありますが、今のままでは少し苦労するかもしれません。次のセクションで紹介する必須スキルを意識的に伸ばしていくことが成功のカギです。

- 3個以下のあなた: 現状では、組織の中で働く方があなたの能力を発揮しやすいかもしれません。しかし、適性は後からでも身につけることが可能です。まずは自分の興味がある分野の副業から試してみるのも良いでしょう。

4-2. 必須スキル1:複数のタスクを管理・遂行する自己管理能力

ポートフォリオワーカーにとって、自己管理能力は生命線です。あなたを管理してくれる上司は存在せず、あなた自身が最高のプロジェクトマネージャーでなければなりません。

これは単に「締め切りを守る」といったレベルの話ではありません。

- タスク管理能力: 複数のクライアント、異なる性質のプロジェクトを横断的に把握し、優先順位をつけ、遅延なく遂行する力。TrelloやAsana、Notionといったツールを駆使して、全てのタスクを可視化するスキルが求められます。

- 時間管理能力: 集中力を維持し、効率的にタスクをこなすための時間配分スキル。ポモドーロ・テクニックやタイムブロッキングなどを活用し、能動的に「働く時間」と「休む時間」をコントロールする必要があります。

- モチベーション管理能力: 誰からの評価がなくても、自分自身を鼓舞し、常に最高のパフォーマンスを発揮し続ける精神的な強さ。目標設定やセルフコーチングの技術も役立ちます。

「自由」とは、この「自己管理」という厳しい責任の上にのみ成り立つことを、心に刻んでおく必要があります。

4-3. 必須スキル2:常に学び続ける自律的な学習意欲

あなたの市場価値は、あなたのスキルセットの価値とイコールです。変化の速い現代において、一度身につけたスキルはあっという間に陳腐化します。会社が研修を用意してくれる環境とは異なり、ポートフォリオワーカーは自ら学びの機会を創出しなければなりません。

これは「キャリアのための自己投資」という意識です。

- 業界のトップランナーをSNSでフォローし、最新の情報を常にインプットする

- UdemyやCourseraといったオンラインプラットフォームで、新しいスキルを習得する

- 国内外の専門書を読み、自分の専門性を体系的にアップデートする

- 興味のあるセミナーや勉強会に積極的に参加し、知識と人脈を広げる

「学び」を特別なイベントではなく、呼吸をするような「習慣」にできるかどうかが、長期的に活躍できるポートフォリオワーカーと、そうでない人を分ける決定的な差となります。

4-4. 必須スキル3:仕事を獲得し、人脈を広げるコミュニケーション能力

どれほど優れたスキルを持っていても、その存在と価値が誰にも伝わらなければ、仕事には繋がりません。ポートフォリオワーカーにとって、コミュニケーション能力は、仕事を獲得し、キャリアを発展させるためのエンジンです。

ここでのコミュニケーション能力は、2つの側面に分けられます。

- 自分を売り込む力(営業・マーケティング能力): 自分のスキルや実績が、クライアントの課題をどのように解決できるのかを、論理的かつ魅力的に伝える力です。実績をまとめたポートフォリオの作成、価値が伝わる提案書の作成、そして商談での的確なヒアリングとプレゼンテーション能力が求められます。

- 信頼関係を築く力(ネットワーキング能力): 目の前の仕事を得るためだけでなく、長期的な信頼関係を築く力です。業界のイベントやオンラインコミュニティで積極的に交流したり、SNSで有益な情報を発信したりすることで、「何かあったら、あの人に相談しよう」と第一に想起される存在を目指します。

仕事が来るのを待つのではなく、自ら機会を創り出していく。そのための武器が、コミュニケーション能力なのです。

5.【5ステップで実現】未経験からポートフォリオワーカーになるための完全ロードマップ

ポートフォリオワーカーという働き方に魅力を感じても、「自分には特別なスキルもないし、何から始めればいいのか分からない」と諦めてしまうのは、あまりにもったいないことです。

ここでは、どんな人でも未経験から一歩ずつ、着実にポートフォリオワーカーを目指せるよう、具体的な5つのステップからなる完全ロードマップを提示します。この地図を頼りに、あなただけのキャリアを築く旅を始めましょう。

5-1. STEP1:キャリアの棚卸しと「強み」の発見(Tansanの自己分析フレームワーク)

最初に行うべき最も重要なことは、自分という資産を正確に把握すること、すなわち**「キャリアの棚卸し」**です。多くの人は自分の価値を過小評価していますが、あなたの中には必ず、まだ気づいていない「強み」が眠っています。

ここでは、その強みを発見するためのシンプルな自己分析フレームワーク**「Tansan」**を紹介します。

- CAN(できること):あなたのスキル・経験

- これまで経験した業務内容、実績、取得した資格などをすべて書き出します。「Excelでのデータ分析」「顧客へのプレゼンテーション」「後輩の指導」など、どんな些細なことでも構いません。客観的な事実を棚卸しします。

- WILL(やりたいこと):あなたの情熱・興味

- 仕事に限らず、あなたが「好き」「楽しい」「時間を忘れて没頭できる」と感じることを書き出します。「人と話すのが好き」「美しいデザインを見るのが好き」「誰かの悩みを解決するのが好き」といった、あなたの内なる動機を探ります。

- NEED(求められること):市場の需要

- あなたの「CAN」と「WILL」が、世の中のどんな課題やニーズと結びつくかを考えます。どんな企業や個人が、あなたがお金をもらえるレベルの価値を感じてくれるでしょうか。市場のニーズをリサーチします。

この**「CAN」「WILL」「NEED」の3つが重なる領域**こそが、あなたのポートフォリオワークの出発点となる、最も価値を発揮できる「強み」の源泉です。

5-2. STEP2:収入の核となる「コアスキル」の選定と深化(市場価値の高いスキルTOP5)

ポートフォリオを安定させるには、まず最初に、収入の8割を稼ぎ出すような太い柱、**「コアスキル」**を確立することが不可欠です。STEP1で見つけた「強み」の領域から、将来性と収益性の高いスキルを一つ選び、集中的に深化させましょう。

参考として、2025年現在、特に市場価値が高いとされるスキルを5つ紹介します。

- AI活用・プロンプトエンジニアリング: あらゆる業務でAI導入が進む中、AIを使いこなし、ビジネス成果に繋げるスキルは圧倒的に不足しています。

- デジタルマーケティング(特に動画・SEO): 商品やサービスをオンラインで届け、売上を伸ばすスキルは、企業にとって常に需要があります。

- DXコンサルティング: 中小企業を中心に、旧来の業務プロセスをデジタル化し、生産性を向上させる支援は大きなビジネスチャンスです。

- UI/UXデザイン: アプリやWebサービスにおいて、ユーザーが直感的に使いやすいと感じる設計スキルは、プロダクトの成功を左右します。

- サイバーセキュリティ対策: 企業のデジタル化に伴い、情報漏洩などのリスクから会社を守る専門家の価値はますます高まっています。

これらの分野や、あなたが選んだコアスキルについて、オンライン講座や専門書、資格取得を通じてプロレベルまで引き上げることが次の目標です。

5-3. STEP3:2つ目・3つ目の仕事の見つけ方【具体例】

コアスキルがある程度形になったら、いよいよ2つ目、3つ目の仕事を探し、ポートフォリオを組んでいきます。ここでは代表的な3つの方法を紹介します。

5-3-1. クラウドソーシングサイト(クラウドワークス、ランサーズ)の賢い活用術

まずは実績作りに最適です。ただし、価格競争に陥らない「賢い」活用が重要。

- プロフィールを充実させる: あなたの専門性や提供価値が一目で分かるように作り込みます。

- 低単価でも実績を積む: 最初の数件は、評価と実績を得ることを目的に、戦略的に低単価でも質の高い仕事を提供します。

- 丁寧な提案文を心がける: テンプレートのコピペではなく、クライアントの課題を深く理解した上で、自分ならどう解決できるかを具体的に提案します。

5-3-2. スキルシェアサービス(ココナラ、ストアカ)での専門性の販売

あなたの知識や経験を「商品」として出品する方法です。

- ココナラ: 「ロゴを作成します」「Webサイトの相談に乗ります」など、あなたのスキルをパッケージ化して販売します。

- ストアカ: 「初心者のためのExcel講座」「副業Webライター入門」など、あなたの経験を1〜2時間の講座にして、先生として教えることができます。

5-3-3. SNS(X, LinkedIn)を活用したセルフブランディングと仕事獲得術

これは「待ち」ではなく「攻め」の仕事獲得術です。

- X(旧Twitter): あなたの専門分野に関する有益な情報を日々発信し、専門家としての認知度を高めます。共感や信頼が生まれ、「〇〇さんにお願いしたい」という指名での依頼に繋がります。

- LinkedIn: ビジネス特化のSNS。あなたの職務経歴やスキルを詳細に記載し、ビジネス上の人脈を広げます。特にBtoBのコンサルティング案件や、外資系企業との接点作りに有効です。

5-4. STEP4:実績を可視化する「ポートフォリオ」の作成方法(Notion活用事例)

仕事を探す上で、あなたのスキルを証明する「実績集=ポートフォリオ」は名刺以上に重要です。ここでは、誰でも簡単に見栄えの良いポートフォリオが作れる**「Notion」**の活用をおすすめします。

【Notionで作るポートフォリオの構成要素】

- 自己紹介: あなたが何者で、どんな価値を提供できるのかを簡潔に記載します。

- 実績一覧(ケーススタディ形式): これが心臓部です。各実績について、以下の項目をまとめます。

- 課題: クライアントが抱えていた問題は何か。

- 役割: あなたがそのプロジェクトで担当した役割は何か。

- プロセス: どのように課題解決に取り組んだか。

- 成果: 具体的な数字(売上〇%アップ、作業時間〇時間削減など)を用いて、どんな成果が出たかを示します。

- 提供可能なサービス一覧: あなたに依頼できる仕事のメニューと料金の目安を記載します。

- お客様の声: 過去のクライアントからの推薦文を掲載し、信頼性を高めます。

このポートフォリオがあることで、あなたの価値が客観的に伝わり、仕事の獲得率が劇的に向上します。

5-5. STEP5:まずは副業から。会社員のうちに始めるべき準備と注意点

ここまでのステップを見て、「すぐに会社を辞めよう」と考えるのは早計です。最も賢明で安全な道は、会社員という安定した基盤の上で、まずは「副業」としてポートフォリオワークをスタートさせることです。

【会社員のうちにやるべき準備】

- 会社の就業規則を確認する: 副業が禁止されていないか、申請が必要かなどを必ず確認します。

- 小さな成功体験を積む: まずは月5万円の収入を目指すなど、小さな目標を立ててクリアする経験を積みます。これが自信に繋がります。

- 生活防衛資金を貯める: 独立を視野に入れるなら、最低でも生活費の6ヶ月分、できれば1年分の貯蓄を目標にします。

【副業期間中の注意点】

- 本業をおろそかにしない: あくまで本業の就業時間外で行い、パフォーマンスを落とさないことが社会人としての絶対的なマナーです。

- 確定申告を忘れずに: 副業での所得(収入から経費を引いた額)が年間20万円を超えた場合は、確定申告と納税の義務が発生します。

- 健康管理を徹底する: 無理なスケジュールは禁物です。本業と副業の両立は、心身の健康があってこそ成り立ちます。

この助走期間を通じて、スキル、実績、資金、そして自信を十分に蓄え、「これなら独立してもやっていける」という確信が持てた時、あなたは晴れてポートフォリオワーカーとしての新しい扉を開くことができるのです。

6. ポートフォリオワーカーのリアルな成功事例と年収

理論やステップを理解しても、「本当にそんな働き方で生きていけるのだろうか?」という疑問が残るかもしれません。この章では、国内外のリアルな成功事例と、具体的な年収別の収入モデルを紹介し、ポートフォリオワーカーという生き方の解像度を-一気に高めます。

6-1. 国内事例:リクルート出身、藤井薫氏の「会社員×複数事業」という選択

ポートフォリオワーカーは、必ずしも「独立・起業」を意味しません。その代表的なモデルが、株式会社リクルートでHR統括編集長などを歴任された藤井薫氏です。

彼は、リクルートという大きな組織に軸足を置きながら、長年にわたり複数の肩書を持って活動してきました。『リクナビNEXT』や独立支援メディア『アントレ』の編集長を務める傍ら、デジタルハリウッド大学の特任教授として教鞭をとり、書籍の執筆、数多くの講演など、社外でも専門性を発揮し続けています。

藤井氏のスタイルは、「会社員」という安定した基盤とリソースを最大限に活用しつつ、個人の名前で社外にも価値を提供し、キャリアのポートフォリオを豊かにしていくというものです。

この事例から学べるのは、組織の力を借りながらリスクを抑え、キャリアの可能性を広げるという極めて戦略的な働き方です。すぐに独立する自信がない人にとって、まさに理想的なロールモデルと言えるでしょう。

6-2. 国内事例:元公務員から人気ライター兼コンサルタントへ転身したAさんの収入モデル

次に、全くの異業種から転身を遂げたAさん(30代)の架空事例を見てみましょう。彼は地方の市役所で5年間勤務した後、ポートフォリオワーカーとして独立しました。

彼の強みは、「元公務員」という異色の経歴と、副業で磨いた**「Webライティング」**のスキルを掛け合わせたことです。

【Aさんの収入モデル(年収 約820万円)】

- ① Webメディアでの記事執筆(月収 約40万円):地方創生や自治体DX(デジタルトランスフォーメーション)をテーマにしたWebメディアと3社契約。「公務員経験者だから書けるリアルな記事」が評価され、高単価での執筆を実現。

- ② 中小企業・自治体向けコンサルティング(月収 約20万円):補助金申請のサポートや、SNSを活用した情報発信について、自身の経験を基にアドバイス。公務員時代の人脈と知見が直接活かされています。

- ③ オンラインセミナーの開催(月収 約8万円):「元公務員が教える!伝わる広報資料の作り方」といったテーマで月に2回セミナーを開催。ストアカなどのプラットフォームを活用し、安定した副収入に。

Aさんの事例は、一見するとキャリアに無関係に思える過去の経験も、見せ方や組み合わせ方次第で唯一無二の武器になることを教えてくれます。

6-3. 海外事例:複数のスタートアップに関わるシリコンバレーのエンジニアの働き方

ITの聖地シリコンバレーでは、経験豊富なエンジニアやマネージャーが**「Fractional CTO(業務委託CTO)」**として、複数のスタートアップと同時に契約する働き方が一般的です。

これは、フルタイムで最高技術責任者(CTO)を雇う資金力のないアーリーステージのスタートアップに対し、週10〜15時間といった短い時間で、トップレベルの専門知識と経験を提供するモデルです。

【彼らの収入モデル】

- 報酬 = 現金(リテナー料) + エクイティ(株式)

2〜3社からそれぞれ月額50万〜100万円程度の現金報酬を受け取り、それに加えて各社の株式(ストックオプション)も付与されます。これにより、安定した高収入を確保しながら、関わった企業のどれか一社でも成功すれば(IPOやM&A)、数千万円〜数億円という莫大なキャピタルゲインを得るチャンスがあります。

これは、自らの専門性を切り売りするだけでなく、将来の可能性に投資する、まさにポートフォリオ的な働き方の真骨頂と言えるでしょう。

6-4. 【年収別】ポートフォリオワーカーの収入モデルと仕事の組み合わせ例(年収500万〜1,500万円)

最後に、より具体的なイメージを持ってもらうため、年収別のリアルな収入モデルを3つのパターンで紹介します。

パターン1:年収500万円(安定移行型)

- 人物像: 20代後半・Webデザイナー。会社員から独立したばかり。

- 収入構成:

- Webサイト制作(コア業務):月25万円(中小企業から2〜3件受注)

- Webサイト保守・運用(安定収入):月10万円(過去の納品先5社から月2万円の契約)

- ロゴ・バナー制作(スポット収入):月7万円(クラウドソーシングやココナラで受注)

- 戦略: 制作で稼ぎつつ、保守契約で安定収入の基盤を固める現実的なモデル。

パターン2:年収1,000万円(専門特化型)

- 人物像: 30代半ば・Webマーケター。専門性を活かして高単価を実現。

- 収入構成:

- マーケティング顧問(コア業務):月50万円(2社と月25万円の顧問契約)

- Web広告運用代行(専門業務):月25万円(3社の広告アカウントを運用)

- 企業研修・セミナー講師(知見の横展開):月8万円(自身のノウハウをコンテンツ化)

- 戦略: 労働集約的な「作業」から、知識と思考を提供する「コンサルティング」へシフトし、単価を最大化。

パターン3:年収1,500万円(事業家・投資家型)

- 人物像: 40代・元ITコンサルタント。労働時間を増やさず収入を拡大。

- 収入構成:

- ITコンサルティング(高単価コア業務):月70万円(大企業2社との顧問契約に絞る)

- オンライン講座の販売(準不労所得):月35万円(自身のノウハウを動画コンテンツ化し、自動で販売)

- YouTubeチャンネル運営(広告・アフィリエイト収入):月20万円(専門知識を発信し、ファンを収益化)

- 戦略: 自分の時間を切り売りする働き方から脱却し、コンテンツや仕組みに働いてもらうことで収入をレバレッジ。

7. 知らないと損する!お金と税金の話

ポートフォリオワーカーとして自らの力で稼ぐようになると、会社員時代には会社がすべて代行してくれていた「お金と税金」の管理に、自分自身で向き合う必要が出てきます。これは面倒な作業に思えるかもしれませんが、正しい知識を身につければ、手元に残るお金を最大化できる強力な武器にもなります。

ここでは、絶対に押さえておくべき4つの重要知識を解説します。

7-1. 開業届と青色申告承認申請書の提出タイミング

ポートフォリオワーカーとして事業を始めたら、まず最初に税務署へ2つの重要な書類を提出する必要があります。この手続きを忘れると、大きな節税メリットを逃してしまいます。

- ① 開業届(かいぎょうとどけ)

- 内容: 税務署に対して「個人として事業を開始しました」と正式に宣言する書類です。これにより、あなたは「個人事業主」となります。

- 提出期限: 事業を開始した日から1ヶ月以内

- ② 青色申告承認申請書(あおいろしんこくしょうにんしんせいしょ)

- 内容: これが節税のキモです。この申請書を提出することで、後述する「青色申告」という特別な方法で確定申告ができ、最大65万円の所得控除をはじめとする数々の税制優遇が受けられます。

- 提出期限:

- その年の1月16日以降に開業した場合 → 事業を開始した日から2ヶ月以内

- (1月1日〜15日に開業した場合 → その年の3月15日まで)

【最重要ポイント】

この2つの書類は、開業したらすぐにセットで提出すると覚えてください。特に青色申告承認申請書は、期限を1日でも過ぎるとその年は優遇を受けられなくなり、数十万円単位で損をする可能性があります。

7-2. 複数の収入源がある場合の確定申告のやり方

ポートフォリオワーカーの確定申告は、会社員時代の年末調整とは全く異なります。原則として、その年(1月1日〜12月31日)に得たすべての収入を合算し、必要経費を差し引いた「所得」を計算して、自分で税額を申告・納税します。

【申告の基本ステップ】

- 収入の集計: A社からのコンサル料、Bメディアからの原稿料、Cさんからのデザイン料など、すべての売上を合計します。

- 経費の集計: その収入を得るためにかかった費用(後述)をすべて合計します。

- 所得の計算: 「総収入 − 総経費 − 青色申告特別控除(最大65万円)」で事業所得を算出します。

- 各種控除の適用: 国民年金や国民健康保険料(社会保険料控除)、生命保険料控除、iDeCoの掛金などを所得から差し引きます。

- 税額の計算・申告・納税: 最終的な課税所得に税率をかけて所得税額を計算し、翌年の3月15日までに申告と納税を済ませます。

この複雑な計算を正確に行うため、「freee」や「マネーフォワード クラウド確定申告」といったクラウド会計ソフトの利用は、今や必須と言えます。日々の売上や経費を登録しておけば、確定申告の時期には自動で書類を作成してくれるため、時間と手間を大幅に削減できます。

7-3. どこまで経費で落とせる?節税に繋がる知識

節税の基本は、**「事業に関連する支出を漏れなく経費として計上すること」**です。経費として認められるかどうかの判断基準はただ一つ、「その支出が、売上を上げるために必要だったか?」です。

ポートフォリオワーカーが経費にできる可能性が高い支出には、以下のようなものがあります。

- 家賃・水道光熱費: 自宅を事務所として使っている場合、事業で使用している割合分(面積や時間で按分)を経費にできます。(これを家事按分といいます)

- 通信費: インターネット回線やスマートフォンの料金(これも家事按分)

- 消耗品費: PC、モニター、文房具、プリンターのインク代など

- 新聞図書費: スキルアップのための書籍代、専門誌の購読料

- 接待交際費: クライアントとの打ち合わせでの飲食代

- 旅費交通費: 取材先や打ち合わせ場所への移動にかかる費用

- 広告宣伝費: 自身のポートフォリオサイトのサーバー代やドメイン代

重要なのは、すべての支出に対して「なぜこれが事業に必要なのか」を説明できることと、その証拠となる領収書やレシートを必ず保管しておくことです。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談しましょう。

7-4. 小規模企業共済とiDeCoを活用した将来への備え

会社員と異なり、ポートフォリオワーカーには会社の退職金制度がありません。その代わりに、国が用意してくれている**「節税しながら自分の退職金を作る」**ための強力な制度が2つあります。これを使わない手はありません。

- ① 小規模企業共済

- 概要: 「個人事業主のための退職金制度」です。

- メリット: 毎月の掛金(最大7万円、年額84万円)が、全額、所得控除の対象になります。つまり、掛金を払うだけで、その分にかかるはずだった所得税・住民税が安くなります。将来、事業を辞めた時や廃業した時に、積み立てたお金を退職金として受け取れます。

- ② iDeCo(個人型確定拠出年金)

- 概要: 「自分で作るもう一つの年金制度」です。

- メリット: こちらも掛金(個人事業主は最大6.8万円、年額81.6万円)が全額、所得控除の対象となります。さらに、運用して得られた利益も非課税になるという大きな税制優遇があります。

この2つの制度は、「現在の節税」と「将来への備え」を同時に実現できる、ポートフォリオワーカーにとって最強のセーフティネットです。事業が軌道に乗ったら、可能な限り早く加入することを強く推奨します。

8. AI時代とポートフォリオワーカーの未来展望

私たちは今、AIという技術革命の真っただ中にいます。単純作業が次々と自動化され、働き方のルールが根底から変わろうとしているこの時代、ポートフォリオワーカーという生き方は、未来のスタンダードになっていく可能性を秘めています。最後に、これからの時代を生き抜くための未来展望を描いていきましょう。

8-1. AIに代替されない「スキルの掛け算」の重要性

「AIに仕事が奪われる」という不安を耳にすることも多いでしょう。確かに、特定の単一スキル(例:単純なコーディング、定型文の翻訳、基本的なデザイン作成)は、今後ますますAIに代替されていきます。一つのスキルに依存する専門家にとって、AIは脅威かもしれません。

しかし、**ポートフォリワーカーにとって、AIは脅威ではなく最強の「ツール」**です。

AIは特定の領域で驚異的な能力を発揮しますが、複数の専門領域を横断し、文脈を読み解き、創造的な解決策を生み出すことは苦手です。ここに、人間の価値が残ります。

これからの時代に求められるのは、まさにポートフォリワーカーが得意とする**「スキルの掛け算」**です。 例えば、「AI活用の知識」×「医療業界のドメイン知識」×「高齢者にも分かりやすく説明するコミュニケーション能力」を兼ね備えた人材は、AIには決して代替できません。AIを「相棒」として使いこなし、自分にしか提供できない独自の価値を創造する。それこそが、AI時代の生存戦略なのです。

8-2. Web3、DAO(自律分散型組織)がもたらす新しい働き方の可能性

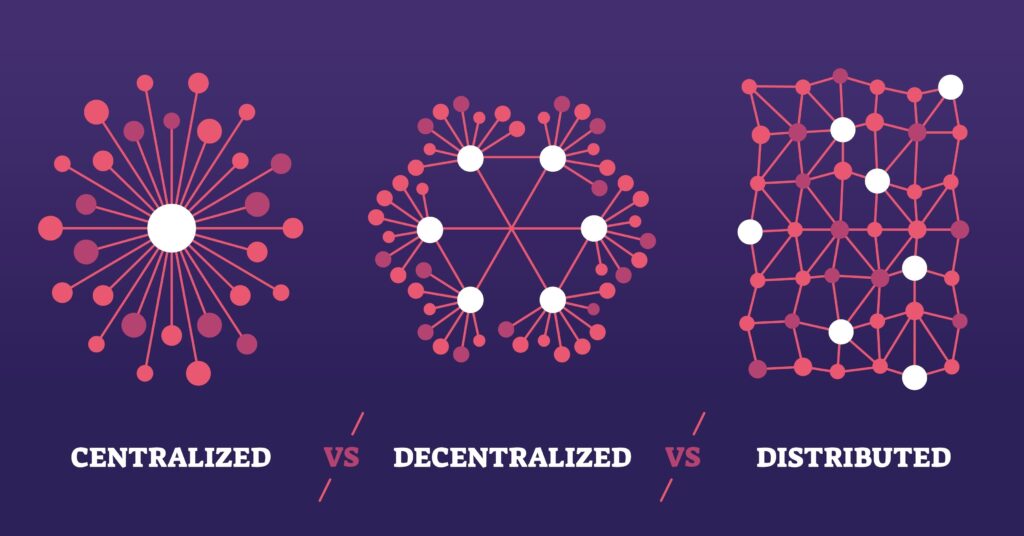

インターネットの次の形と言われる「Web3」、そしてブロックチェーン技術を基盤とした新しい組織形態**「DAO(Decentralized Autonomous Organization=自律分散型組織)」**は、ポートフォリワーカーの働き方をさらに進化させる可能性を秘めています。

DAOとは、特定の経営者や管理者が存在せず、参加者全員の投票によって意思決定が行われる、インターネット上のコミュニティのような組織です。プロジェクトは国境を超えて集まったメンバーによって進められ、貢献度に応じて報酬(暗号資産やトークン)が支払われます。

このDAOの世界では、「会社に所属する」という概念が希薄です。 世界中の様々なDAOプロジェクトに対して、ポートフォリオワーカーは自らの専門性(例:プログラミング、マーケティング、デザイン)を活かし、ギグワークのように単発で貢献したり、複数のDAOに同時に所属したりすることが当たり前になります。

これは、組織の枠組みから完全に解放され、個人のスキルと貢献度が直接価値に結びつく、究極にフラットで自由な働き方の到来を予感させます。

8.3 2030年に求められるポートフォリオワーカーの人物像

これまでの展望を踏まえ、2030年の社会で中心的な役割を担うポートフォリオワーカーは、どのような人物になっているでしょうか。そこには、4つの共通した特徴が見えてきます。

- AIナビゲーター AIを競争相手ではなく、優秀な「副操縦士」として使いこなす能力。情報収集や単純作業はAIに任せ、自身はより創造的で、戦略的な思考や人間的なコミュニケーションといった高度な領域に集中します。

- アンラーニングの実践者 新しいスキルを学ぶ(ラーニング)だけでなく、時代遅れになった知識や成功体験を潔く捨てる**「アンラーニング(学習棄却)」**を実践できる柔軟性。常に自分をアップデートし続け、変化に最適化していきます。

- コミュニティ・ビルダー 単に人脈を広げるだけでなく、同じ志や専門性を持つ人々を集め、価値を共創するコミュニティを自ら作り出し、運営する能力。個人の信用や影響力が、仕事やチャンスを引き寄せる最大の資産となります。

- パーパス・ドリブン 「何ができるか(スキル)」だけでなく、「なぜそれをやるのか(目的・意義)」という**自身の価値観やパーパス(存在意義)**をキャリアの軸に据えています。報酬の多寡だけでなく、社会的なインパクトや個人の充実感を基準に仕事を選び、いきいきと活動します。

これからの時代は、安定した「企業」を探す時代から、変化に対応し続ける**「自分」という資本**を築き上げる時代へと移行します。ポートフォリオワークとは、そのための最も実践的な方法論であり、不確実な未来を楽しみながら生き抜くための、新しい時代の羅針盤となるでしょう。

9. まとめ:さあ、あなただけの「キャリアのポートフォリオ」を組もう

この記事では、ポートフォリオワーカーという新しい働き方の定義から、具体的ななり方、リアルな年収、そしてAI時代の未来展望まで、その全てを網羅的に解説してきました。

終身雇用が終わりを告げ、個の力が問われる時代。もはや、一つの会社にキャリアのすべてを委ねることは、安定ではなくリスクでしかありません。これからの時代を生き抜くために必要なのは、変化を恐れるのではなく、変化の波を乗りこなし、自らの手でキャリアを創造していく力です。

ポートフォリオワークとは、まさにそのための現代の羅針盤です。

もちろん、未知の道へ一歩を踏み出すことには、不安が伴うかもしれません。しかし、忘れないでください。あなたこそが、あなた自身のキャリアのCEOなのです。どんな資産(スキル)に投資し、どんな組み合わせでリスクを分散し、どんな未来(リターン)を目指すのか。そのすべてを、あなたは自分で決めることができます。

さあ、この記事を読み終えたら、まずは**ロードマップのSTEP1「キャリアの棚卸し」**から始めてみませんか。

真っ白な紙とペンを用意して、30分だけ時間をとる。そして、あなたが「できること(CAN)」「やりたいこと(WILL)」「社会から求められること(NEED)」を、思いつくままに書き出してみる。

その小さな一歩が、会社に依存するだけの人生から抜け出し、あなただけの最高の「キャリアのポートフォリオ」を築くための、壮大な旅の始まりとなります。

未来は、あなたの手の中にあります。

コメント