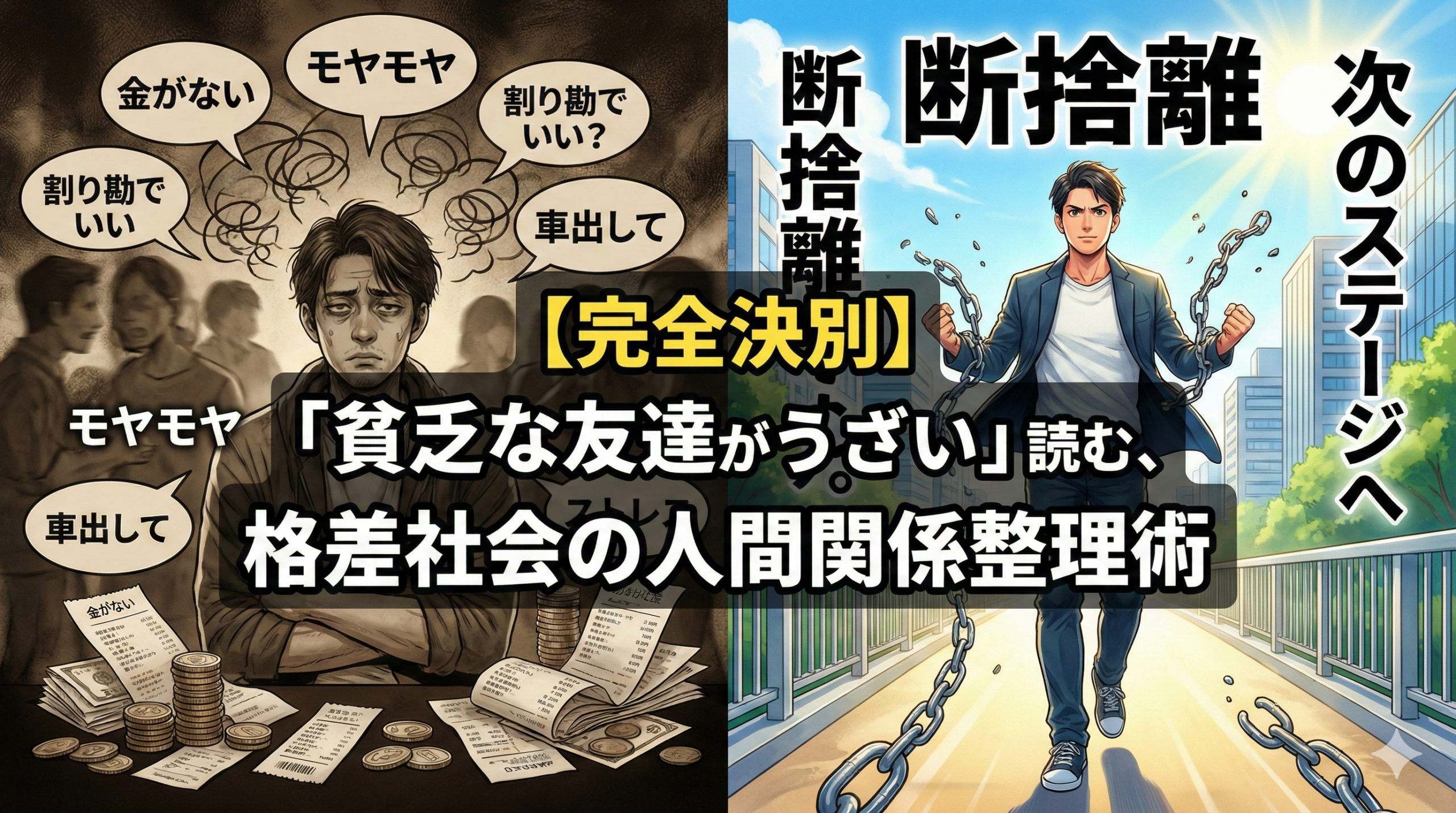

久しぶりに会った帰り道、楽しかったはずなのに、なぜかドッと疲れている——。

もしあなたが、友人との会話で「お金がない」という口癖を聞くたびに、また会計のたびに数百円の気遣いをすることに**「説明できないモヤモヤ」**を感じているなら、このページを閉じる前に少しだけ聞いてください。

その違和感は、あなたの性格が悪いからではありません。

あなたと彼らの「生きるステージ」が、決定的に変わってしまった合図です。

想像してみてください。

会うだけで視座が高まり、新しいビジネスのアイデアや将来の夢を語り合い、値段ではなく「価値」で店を選べる仲間だけに囲まれた週末を。

そんな時間は、決して遠い夢物語ではなく、人間関係の「断捨離」という小さな勇気一つで手に入ります。

本記事では、綺麗事抜きの**「格差社会における友情の賞味期限」と、お互いが傷つかないための「スマートな関係の終わらせ方」**を徹底解説します。

今の人間関係を整理することは、冷徹な切り捨てではありません。

それは、あなたが本来いるべき場所へ進むための、**人生好転の「必須儀式」**なのです。

さあ、足枷を外して、次のステージへ行く準備はできていますか?

1. 結論:その違和感は「性格」ではなく「ステージ格差」が原因

「昔からの友達を『うざい』と思ってしまう自分は、冷たい人間なのだろうか?」

まず、その罪悪感を今すぐ捨ててください。あなたが感じている違和感の正体は、あなたの性格が悪いからでも、相手の人間性が否定されるべきものでもありません。

それは単純に、あなたと友人が立っている**「人生のステージ」が変わり、修復不可能な「格差」が生じた**という、極めて構造的な問題なのです。

学生時代は「時間」も「お金」も同じように持っていなかったため、対等な関係が築けていました。しかし、社会に出てそれぞれの道を歩み始めた今、その均衡が崩れるのは自然の摂理です。

1-1. 「うざい」の正体は、金銭感覚のズレによる「サンクコスト」

あなたが友人と会った後に感じる「どっと疲れる感覚」や「モヤモヤ」。これは心理学や経済学の視点で見れば、明確に**「サンクコスト(埋没費用)の浪費」**と言えます。

- 見えないコストの発生

会話の節々に現れる「お金がない」というネガティブな発言を聞き続ける精神的負担。店選びで相手の財布事情に気を使い、自分が本当に行きたい店を我慢する機会損失。これらは全て、あなたが一方的に支払わされている「見えないコスト」です。

- 友情の原則は「等価交換」

厳しい言い方になりますが、健全な人間関係は、お互いにリスペクトや刺激を与え合う「等価交換」で成り立っています。「過去のよしみ」というだけで、あなたが一方的に金銭的・精神的な配慮をし続け、相手からは愚痴や嫉妬しか返ってこないなら、それは友情ではなく**「搾取」**に近い構造になっています。

「今まで仲良くしてきたから」という過去への執着(サンクコスト)のために、これからのあなたの貴重な時間とリソースをドブに捨て続ける必要は、どこにもありません。

1-2. データで見る友情の寿命:年収差200万円が分かれ目

残酷な現実ですが、データ的にも経験則的にも、**「年収差が200万円」**を超えると、友人関係の継続は困難になると言われています。

- 会話の共通項が7割減少する

社会人3年目以降、キャリアによる年収差が開くと、「普段食べるもの」「住む場所」「休日の過ごし方」、そして「将来への投資に対する考え方」が劇的に乖離します。可処分所得が違えば、見ている景色が全く異なるため、会話の共通項(共感できる話題)が物理的に消滅してしまうのです。

- 「類は友を呼ぶ」は生存戦略

「類は友を呼ぶ」という言葉は、単なる似た者同士の集まりを指すのではありません。これは、価値観や経済レベルが近い者同士の方が、ストレスなくコミュニケーションコストを下げられるという、一種の**「脳の生存戦略」**です。

無理をして話を合わせ、相手の貧乏自慢やルサンチマン(弱者の恨み)に付き合うことは、あなたの自己肯定感を削り、成長の足を引っ張る「重り」にしかなりません。

格差が開いた状態で無理に関係を維持しようとすることは、サイズの合わなくなった子供服を無理やり着て生活するようなものです。窮屈で、動きにくく、何よりあなた自身が苦しいはずです。

2. 実録!これが「うざい貧乏友達」の具体的行動パターン7選【あるある】

「私の友達、もしかしてこれに当てはまる?」

そう思った時点で、あなたの直感はおそらく正しいです。ここでは、金銭的余裕のなさが生み出す、典型的な「うざい」行動パターンを3つのカテゴリーで解剖します。これらに3つ以上当てはまるなら、その関係はすでに黄色信号が点灯しています。

2-1. 【会計編】1円単位の割り勘と「ポイント泥棒」

食事の最後、楽しい空気が一瞬で凍りつくのが会計の瞬間です。彼らの「セコさ」は、節約ではなく、あなたへの甘えとして現れます。

- 「俺、小銭ないから」の確信犯

会計が3,800円だった場合、「ごめん、今1,000円札しかないわ」と1,000円だけ置いて先に店を出ようとする手口です。残りの差額をあなたが負担することを見越した、悪質な「タカリ」行動です。毎回「次は払うから」と言いますが、その「次」が来た試しはありません。

- 幹事でもないのに「カード決済」でポイント泥棒

「俺がまとめて払っとくよ!」と一見親切そうに申し出ますが、目的は全員分から現金を徴収し、自分のクレジットカードで決済して「楽天ポイント」やマイルを総取りすることです。端数までしっかり徴収し、自分だけ実質数%の利益を得ようとする浅ましさに、周囲はドン引きしています。

- 「クーポンあるから」で店選びを支配

あなたがたまには良い寿司や焼肉を食べたいと提案しても、「鳥貴族のクーポンがある」「サイゼリヤなら安く済む」と、頑なに低単価チェーン店へ誘導します。彼らにとって重要なのは「食事の質」や「空間」ではなく、いかに自分の財布を傷めないかだけなのです。

2-2. 【会話編】「金がない」が口癖のエネルギーバンパイア

彼らとの会話は、常に何かの「言い訳」か「妬み」に終始します。会うたびにこちらの生気を吸い取る、まさにエネルギーバンパイアです。

- 「いいな〜、お前は金持ちで」のマウンティング風自虐

一見、自分を下げているようで、実は「金があるから悩みがないんだろう」と、あなたの努力や苦労を全否定する発言です。「お前は恵まれている」というレッテルを貼ることで、奢ってもらう正当性を無意識に主張しています。

- 露骨な嫉妬と嫌味

「ボーナス出た」「新しい時計を買った」といった報告に対し、「へー、すごいね(棒読み)」と返すのが精一杯。その直後に「俺なんてサビ残ばっかりで…」と自分の不幸話にすり替え、楽しい話題を強制終了させます。

- 「ハイブランド=無駄」の独自価値観を説教

あなたが質の良い服やバッグを持っていると、「ユニクロで十分じゃん」「ブランド料に金払うなんて馬鹿らしい」と、頼んでもいない説教を始めます。それは節約哲学ではなく、手が届かないものへの酸っぱい葡萄(認知的不協和の解消)に過ぎません。

2-3. 【行動編】他人のリソース(時間・車・家)をタダ乗りする

お金がない人は、他人がお金をかけて維持している「資産」への想像力が欠如しており、平気でフリーライド(タダ乗り)しようとします。

- 「車出してよ」の厚かましさ

「○○行こうよ、車出して」とタクシー代わりに利用します。ガソリン代が高騰している今、送迎の手間や維持費を想像することなく、高速代すら払おうとしない態度には殺意すら覚えるでしょう。「お礼にジュース1本」で済ませようとする感覚は、社会人として致命的です。

- 手土産なしで「宅飲み」を強要

外食代を浮かすために「お前の家で飲もう」と提案し、あろうことか手ぶらで現れます。「あるものでいいよ」と、あなたがストックしている高い酒や食材を勝手に消費されるのは、経済的損失以上のストレスです。

- ご祝儀・出産祝いの相場を無視

これが決定打になるケースも多いです。友人の結婚式のご祝儀(相場3万円)を2万円にケチったり、出産祝いを無視したりします。「金がないから仕方ない」は通りません。冠婚葬祭の不義理は、一生のしこりとして残ります。

3. なぜ彼らは変わらないのか?「貧乏マインド」の心理メカニズム

3-1. 欠乏マインドセットが引き起こす「視野狭窄」

行動経済学の研究(ハーバード大学など)において、**「金銭的な欠乏は、人のIQを著しく低下させる」ことがわかっています。常に「お金がない」という不安で脳の処理能力(帯域)が埋め尽くされているため、彼らは極端な「トンネル視(視野狭窄)」**状態に陥っています。

- 「信頼」という資産が見えなくなる計算エラー

例えば、会計時に数百円をケチるために、あなたの信頼を裏切る行為。冷静な人なら「数百円で友人を失うのは大赤字」と分かります。しかし、視野狭窄状態の彼らの脳内では、目の前の「数百円の出費」という緊急警報がけたたましく鳴り響き、「長期的な信頼関係(プライスレス)」という抽象的な価値を処理する余裕がありません。彼らはあなたを軽んじているのではなく、「今、ここ」の損失回避しか見えなくなっているのです。

- 未来への投資ができない脳構造

「自己投資」や「人脈維持」といった、リターンが少し先になる事象に対して、極端に価値を低く見積もる(時間割引率が高い)傾向があります。「今すぐもらえる1万円」と「1年後の2万円」なら、迷わず前者を選び、その1万円を散財して終わる。この脳の構造が変わらない限り、彼らが「将来のために今は我慢する」という行動をとることは生理的に不可能なのです。

3-2. ドリームキラー化する「カニバス効果」

もう一つの厄介な心理メカニズムが、**「カニバス効果(クラブ・バケット理論)」**です。桶の中にいるカニは、一匹が這い上がって外に出ようとすると、他のカニが足を引っ張って引きずり下ろそうとします。

- 足を引っ張るのは「寂しいから」ではない

あなたが副業を始めたり、昇進して羽振りが良くなったりした時、彼らは「そんなの上手くいくわけない」「詐欺じゃないの?」「意識高い系(笑)」と嘲笑します。これは、あなたを心配しているわけでも、寂しいわけでもありません。「自分と同じ階層にいたはずの人間が、自分より上のステージに行くこと」への強烈な恐怖と嫉妬が言わせているのです。

- あなたの成功は「彼らの無能さ」の証明書

もしあなたが成功してしまえば、同じ条件だったはずの彼らは「環境のせい」にできなくなります。「あいつも頑張ったんだから」という事実は、彼らにとって**「自分は努力しなかった怠け者である」という惨めな現実**を突きつけられるのと同義です。だからこそ、彼らは全力であなたの足を引っ張り、自分と同じ「安全な(しかし腐敗した)場所」に留め置くことで、自分の精神的安定(ホメオスタシス)を保とうとするのです。

4. ストレスゼロ!貧乏な友達との「角が立たない」フェードアウト術

4-1. 物理的・心理的距離を置く「誘い断り」テンプレート

誘いを断る際、最もやってはいけないのが「最近ちょっと忙しくて…」という曖昧な返答です。これは「忙しくなくなれば会える」という期待を持たせ、数週間後に「もう落ち着いた?」という追撃LINEを招きます。

断る理由は**「不可抗力」または「ライフスタイルの変化」**を具体的に提示するのが鉄則です。

- 「自己投資」を理由に不可侵領域を作る

「今、昇進試験の勉強をしていて土日は図書館にいる」「副業の納期が重なっている」「パーソナルトレーニングを入れたから夜は飲めない」

このように、具体的な目標(資格、副業、筋トレ)を提示してください。「こいつは意識高い系になった」「付き合いが悪くなった」と思わせれば勝ちです。それは、彼らがあなたに近づきにくくなる「バリア」として機能します。

- 「予算5,000円フィルター」で自動選別する

しつこく「飯行こう」と言われたら、「いいよ! 最近気になってる店があるんだ」と、ランチで5,000円、ディナーで1万円以上の店(食べログ3.5以上、コース料理のみ等の条件付き)のURLを送りつけましょう。

「あ、ごめん、今月金欠だからまた今度」という返信が来るはずです。断っているのはあなたではなく、相手の財布事情という構図を作ることで、角を立てずに物理的接触を回避できます。

4-2. SNSのミュートと「既読スルー」の段階的導入

デジタル上の繋がりも、精神衛生上「百害あって一利なし」です。いきなりブロックすると逆上されるリスクがあるため、**「茹でガエル」**のように徐々に温度を下げていきます。

- 視界からの「損切り」(ミュート機能の活用)

Instagramのストーリーズや投稿、X(Twitter)のポストは即座に「ミュート」してください。彼らの愚痴や貧乏自慢、あるいは意味のない日常が視界に入るだけで、あなたの脳の認知リソース(ウィルパワー)は削られます。相手にはバレませんので、今すぐ実行しましょう。

- 返信間隔の「意図的遅延」プログラム

LINEの返信速度を、意識的に落としていきます。

-

フェーズ1: 「即レス」をやめ、必ず半日〜1日寝かせる。

-

フェーズ2: 2〜3日後に「ごめん、見てなかった」と短文で返す。質問には答えず、疑問文で返さない(ラリーを続けない)。

- フェーズ3: 最終的には、文章すら送らず「スタンプ1個」のみで対応する。

これにより、相手は「こいつとLINEしてもつまらない」「反応が悪い」と感じ、自然と他の暇な友人へとターゲットを移していきます。

-

4-3. 最終手段:お金の貸し借りは「絶縁状」代わりにする

もし相手から「金を貸して」と言われたら、おめでとうございます。それは関係を断ち切るための**「ゴールデンチケット」**を手に入れたも同義です。

- 「金貸して」は最強の縁切りワード

断り文句は定型文でOKです。「ごめん、親しい友人だからこそ、お金の貸し借りはしない主義なんだ。そこは徹底してるから力になれない」。

これで相手が逆ギレしたり、離れていったりするなら、それまでの関係だったということです。あなたが罪悪感を抱く必要は1ミリもありません。

- 貸した数千円は「手切れ金」として損切りする

もしすでに数千円〜数万円を貸していて返ってこない場合、催促して揉めるよりも、**「安価な手切れ金(解約違約金)」**だと割り切って、黙ってブロックすることをお勧めします。

その数千円を取り返すために、不毛なやり取りやストレスを抱え込む時間コストの方が、遥かに高くつくからです。「数千円で厄介な人間関係を整理できた」とポジティブに捉え、二度と関わらないことが最大の利益です。

5. 次のステージへ:あなたに相応しい人間関係の再構築

5-1. 「損切り」したスペースには「良質な出会い」が入ってくる

投資の世界に「損切り(ロスカット)」があるように、人生にも損切りが必要です。そして、宇宙には**「空白の法則」**というものがあります。手放して空いたスペースには、必ず新しい何かが流れ込んでくるのです。

- リソースの「劇的」な再配分

今まで愚痴を聞くためだけに使っていた「金曜夜の3時間」と「飲み代5,000円」。これを月4回繰り返せば、年間で約150時間と24万円です。

このリソースを、ビジネスセミナー、ジム、あるいは静かな読書の時間に充ててみてください。今まで彼らに吸い取られていたエネルギーを「自分」に向けた瞬間、あなたの市場価値は上がり始めます。

- 「話が通じる」快感を知る

あなたがレベルアップすれば、自然と集まる場所も変わります。そこで出会う、年収や価値観が近い人々との会話は、驚くほどストレスフリーです。

「高い店に行ける」ことだけが価値ではありません。「未来の話ができる」「お互いの挑戦を応援し合える」——そんな**心理的安全性の高い「居心地の良い友人」**は、あなたがステージを変えた先に必ず待っています。

5-2. 罪悪感は不要。人間関係の新陳代謝は「成長の証」

最後に、どうしても残ってしまう「罪悪感」を完全に消去しましょう。

人間関係が変わることは、あなたが冷酷になったからではありません。あなたが**「成長したから」**です。

- 人間関係のポートフォリオを組み替える

細胞が日々入れ替わる新陳代謝と同じで、人生のフェーズごとに必要な人間関係は異なります。小学生の頃の友人と話が合わなくなるのが当たり前であるように、社会人になっても「卒業」は訪れます。

過去の思い出に縛られて、腐りかけた関係を維持することは、お互いにとっての不幸です。現在の自分のレベルに合った最適な人間関係(ポートフォリオ)を選び直すことは、健全な生存戦略です。

- 心の中で「卒業証書」を渡す

面と向かって別れを告げる必要はありません。心の中で静かにこう唱えてください。

「今まで仲良くしてくれてありがとう。でも、もう行くね」

それは絶縁ではなく、お互いの人生を尊重した上での**「発展的解消」**です。

さあ、スマホを置いて、顔を上げてください。

あなたの隣にはもう、愚痴を言うだけの友人はいないはずです。身軽になったその足で、あなたが本当に望む景色を見に行きましょう。

コメント